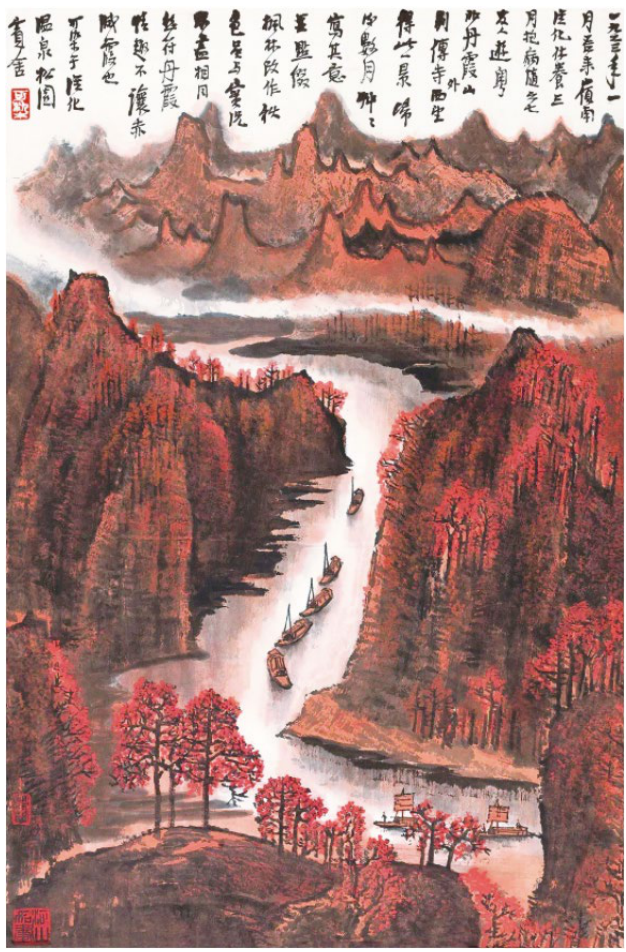

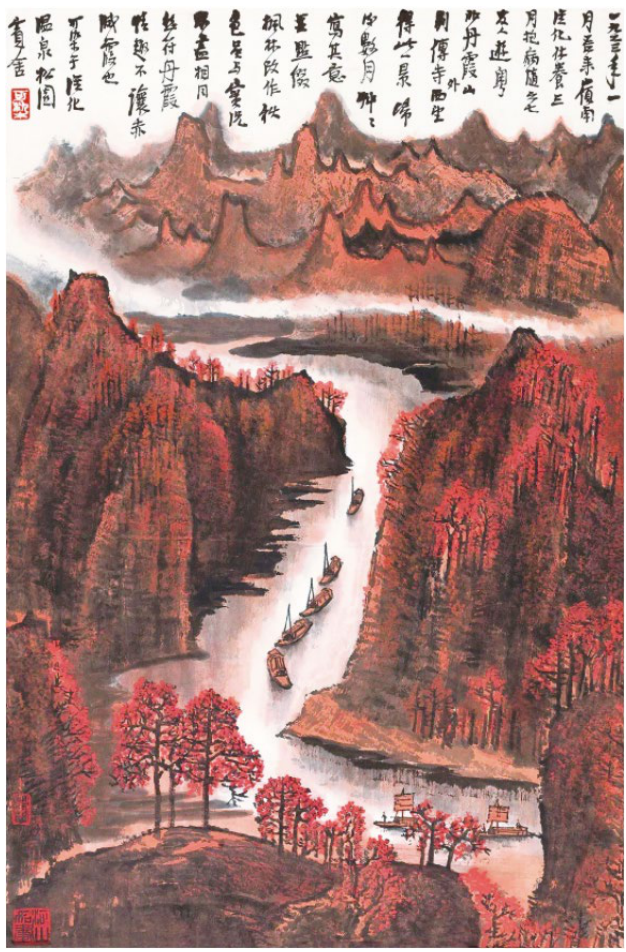

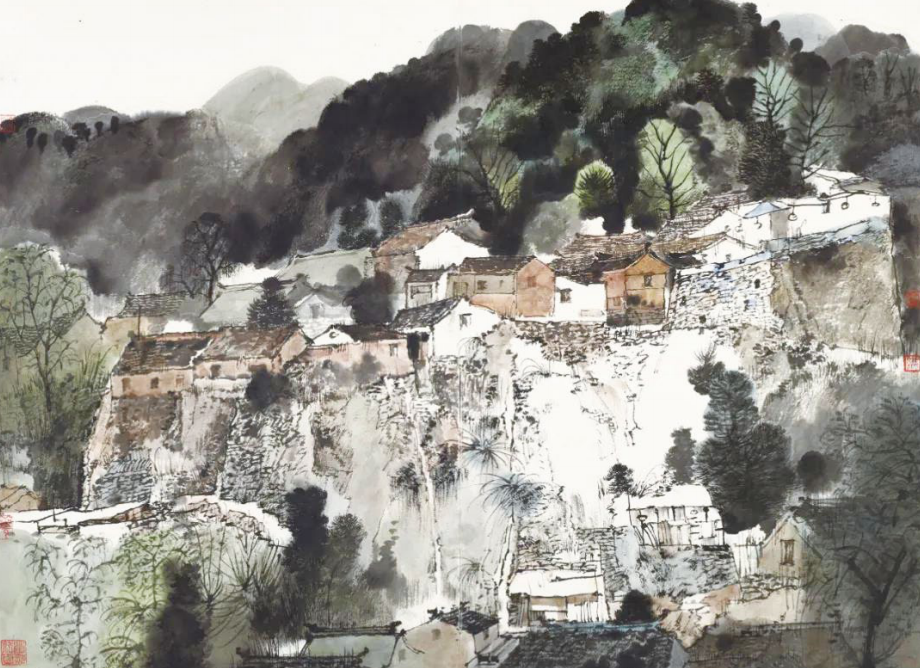

唐代“集贤殿书院”、宋代“翰林图画院”、清代“如意馆”,直到当代的画院体制,中国画院这一既古老又全新的模式已经存在了千年之久。在新时代的发展中,画院需要面对新的机遇和挑战,找到自身的生存空间,形成当代语境下发展的新范式,创作出更多反映时代特征的优秀画作。图为明代画家仇英《汉宫春晓图》(局部)中画工为后妃画像的场景自战国中晚期开始形成的“稷下学宫”,直接促进了中国古代官学的发展,以及诸子百家的形成和交融。从秦汉时期的文献中可知当时宫廷内已有职业画师,如《汉书‧霍光传》载:“上乃使黄门画者画周公负成王朝诸侯以赐光。”从颜师古的注中可知,“黄门”作为一个机构,有百工之属,自然也包括了画工。不过,两汉时期虽然有画工服务于宫廷,但尚未有专门的画院机构。这种情况在魏晋南北朝和隋唐时期仍然存在。唐代的宫廷绘画机构主要有左尚书画作、集贤殿书院和翰林院三部分,但它们都不是严格意义上的画院,也没有与之相应的制度安排。如集贤殿书院是宫廷内设立的管理图书、法书、绘画的综合性机构,类似于“宫廷图书馆”,机构内有专业人员进行管理。关于集贤殿书院内的绘画活动,记载于张彦远的《历代名画记》:“十三年,改丽正修书院为集贤殿书院,五品以上为学士,六品以下为直学士,宰相一人为学士知院士,常侍一人为副知院士,又置判院一人、押院中使一人。玄宗尝选耆儒,曰一人侍读,以质史籍疑义,至是,置集贤院侍讲学士、侍读直学士……又置画直。至十九年,以书直、画直、拓书有官者为直院。”唐玄宗设立集贤殿最初的目的是诵读、考辨书籍,到了后期才设立画直。直院既包括绘画,也涉及书法、造笔等功能。关于唐代出现“画院”之名,学术界一直存在争议,就实际情况而言,尽管唐代出现了“画院”的名称,但是唐代的“画院”仍处于正式画院的萌芽阶段。《旧唐书》《新唐书》等官修史籍中并不见记载,这也从侧面反映出集贤殿书院在唐人眼中并不是专门的画院。五代时期社会陷入战乱之中,自唐代以来形成的盛世局面遭到破坏。安史之乱后,许多画家纷纷逃往西蜀、南唐两地,这两地的统治者又在不同程度上雅好绘画,遂出于装饰和玩赏需求,开创了画院。五代西蜀政权在明德二年创立“翰林图画院”,这是古代绘画史中明确记载的宫廷专业画院。后南唐和北宋政权均设立了画院机构,北宋最著名的当属由宋徽宗设立的“宣和画院”,并开创了“宣和体”。南宋时期,宋高宗重立画院,收拢乱局中南渡的原宣和画院的画师。宋代画院的特殊之处在于,它既招揽美术人才进行绘画创作,又对绘画人才进行培养。其以“画学”为中心的教学理念,对于当代中国画院的建设具有重要影响。李可染《丹霞枫林图》70cm×46cm 1963年宋以后,宫廷画院制度走向衰落。元代宫廷并未设立专门的绘画机构,但有大量的绘画人才供职于宫廷的各个机构中,他们不是专业的画师,有的擅长绘画,如翰林文字朱德润。集贤院、奎章阁学士院也有不少朝臣善画,他们当属于文人画家,如赵孟𫖯、李衎。元宫廷秘书监掌管历代图书和书画名品,管理人员负责与图书、书画相关的事务,如鉴藏、修复、装裱、著录等。元昭文馆中有何澄、溥光等人供职。秘书监和昭文馆的人员多是有文化底蕴的画师,与前述文人画家不同。此外,工部、将作院、大都留守司下设有“梵像提举司”、“画局”等,当属于专职的绘画机构。卢禹舜《采风系列之一》 43cm×59cm 2020年(图:中国国家画院网站)

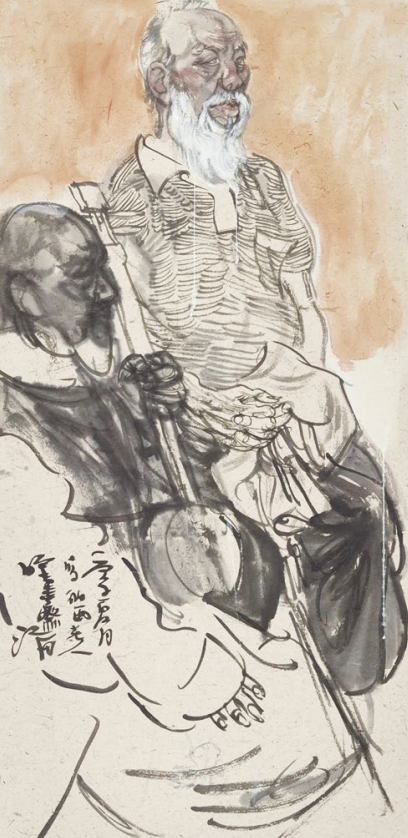

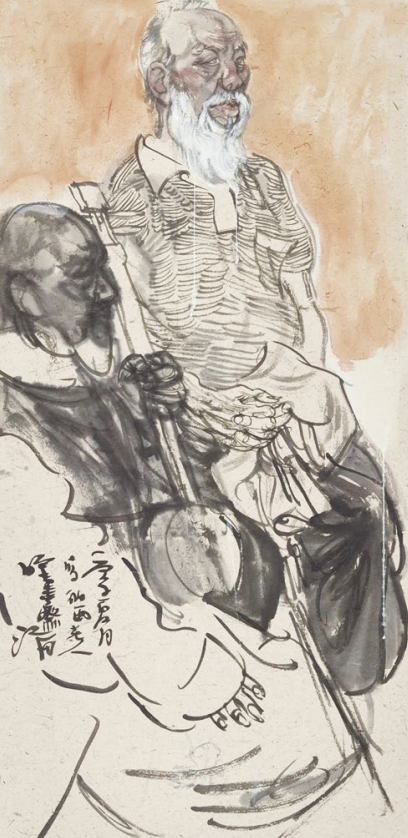

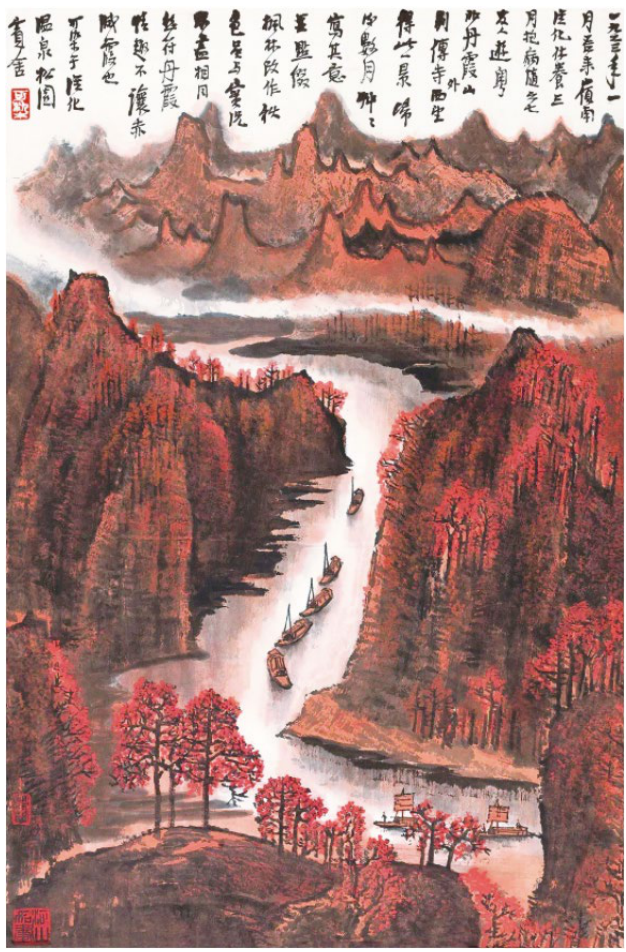

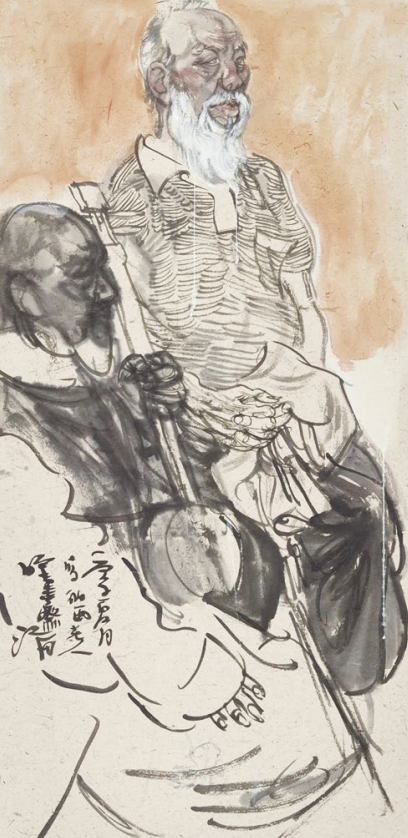

明朝没有同于两宋那样场地固定、机构设置明确、制度明晰的“画院”。明初立国,朱元璋征召画家,有的编入文渊阁等机构,给予画家的官职、品阶均没有定制。此后,宫廷画家多供职于文华殿、武英殿、仁智殿和工部文思院、营缮所等处,如边景昭为武英殿待诏。明文华殿、武英殿和仁智殿分别隶属于司礼监和御用监。因此,明宫廷画家主要在内官太监的领导和管理之下,多授予锦衣卫官衔。但这些画家的工作并不同于武职的锦衣卫,他们只是领此官衔和俸禄,如商喜官衔为锦衣卫指挥使,林良官衔为锦衣卫千户。有清一代,宫廷画家被称为“南匠”,后又称“画画人”,工作场地在各宫殿,如“慈宁宫画画人”、“如意馆画画人”等。另有一部分画师在宫廷转而做官,跻身文人画家行列,如张宗苍、徐扬等。通过上述梳理可以发现,中国古代由皇帝和朝廷直接设立和统领的画院,经历了逐渐发展成熟的过程。至五代两宋时期,画院达到顶峰,有固定的工作场地,有明确的招收、考核标准和执行机构,有明确的画学理念或主导思想,工作人员也有明确的官职俸禄。宋代画院制度在宋亡后解体,元明清大体延续了两宋画院的基本特征,但各有不同,且没有再形成宋画院那样规模和体系的专业机构。从元明清三朝的绘画机构来看,绘画机构的设立和特征与帝王个人的态度、喜好有著莫大的联系。其一,搜访名画,收入画院,修补、装裱等,著录收藏。如《宣和画谱》《石渠宝笈》等。其二,摹古,临摹学习,备存副本。如《虢国夫人游春图》前题签有金章宗题“天水摹”字。其三,招收画工,培养人才。如崔白、武宗元、梁楷、王翚等人都是从民间招募的,受到了当朝皇帝的喜爱而被允许进入画院。再如著名山水画家王希孟就曾亲受宋徽宗的指点。其四,为皇帝和皇亲国戚、宗室、官员提供创作服务。如历代帝王、后妃的御容肖像、纪实纪功、行乐题材等作品,多出自宫廷画家之手。其五,空间装饰。如创作宫廷建筑壁画,制作大轴屏风。这五个方面大体可以归为画院的鉴藏职能、招收培养职能和创作职能。鉴藏职能是画院的基本职能,偏重于“吸收”;创作职能是体现画院人员的创新能力,侧重于成果;而招收培养职能是上面两个职能落实的关键。如果将以上职能与历朝画院的发展历程相结合,便能看到这样一种现象:在画院从勃兴走向成熟的过程中,常常涌现出不少创作能力很强的画家,他们既承担宫廷画家的职能,也培养了一批优秀的学生。而当画院从顶峰走向衰落时,往往伴随著画家创新能力的下降。例如,清初“四王”中,王鉴、王原祁都参与了宫廷的艺术创作活动,在清初画坛发挥了重要影响。如方薰说:“海内绘事家,不为石谷牢笼,即为麓台械纽。”然而,观其后学,大都是继承大于创新的画家。至清中期,与民间的扬州画派等群体相比,画院画家的创造力就明显不及了。张江舟《人物写生》138cm×68cm 2020年(图:中国国家画院网站)

“为人民服务”是新中国画院的宗旨

在新中国成立初期,基于保护民族传统、安置中国画家等目的,各地纷纷成立中国画院。1956年2月,陈半丁、叶恭绰等人在中国人民政协会议第二次会议上提出《继承传统、大胆创新,成立中国画院》的提案,希望“继承中国古典(包括民间)绘画艺术的优秀传统,并且使它进一步发展和提高。”次年,在周恩来等中央领导的支持下,北京中国画院成立。此后,江苏、广东、上海等地也相继建立中国画院。与古代画院相比,新中国画院在职能、地位、性质等方面都有全新的发展。在等级制下的宫廷画院,画师的社会地位低下,如明代宫廷画师编入锦衣卫,归太监管理,画家的创作题材、风格等也多受到帝王审美趣味的影响。新中国的画院画家秉持“为人民服务”的宗旨,拥有更为广阔的创作空间。各地画院都是非盈利性质的事业单位,以繁荣艺术创作和推动美术人才培养为目的,而非像古代画院一样,围绕皇帝个人的兴趣爱好而开展创作活动。宋濂《画原》载:“古之善绘者,或画诗,或图孝经,或貌尔雅……致使图史并传,助名教而翼群伦,亦偶可观者焉。”宋濂所论,鲜明地表现出古人对绘画与政治关系的观点,即强调绘画的“政教功能”。与皇权最近的宫廷画院,自然而然地会触及这一课题。从殷周时期,宫廷中就开始有了专门从事绘画的美术宫奴,他们主要是为统治者服务。到了宋代,统治者聚拢人才,正式建立画院机制,并将原本的雇佣关系,改变为可以晋升官职的新型关系。由此,这样一种体制化了的画院模式从古代流传下来,其功能始终是为封建统治者及贵族服务,满足他们的政治和审美需求。绘画以图像来显示“以史为鉴”的功能。如宋代《折槛图》《却坐图》等历史故事画,图解古代政治中的典故,来起到“规谏”的作用。再如宋徽宗在《瑞鹤图》《五色鹦鹉图》中都试图粉饰出一个“丰亨豫大”的场面。传为萧照绘制的《中兴瑞应图》,展示了赵构在乱局中能聚拢力量,扎根于临安,守住半壁河山的辛苦历程,但也有不少谶纬、天人感应等思想杂糅其中。这反映出古代画家的历史局限性,也反映出古代一些“政治教化”的图像作品带有迷惑性和欺骗性。新中国成立以后,国家政权体制发生了根本改变。毛泽东在1942年发表的《在延安文艺座谈会上的讲话》中明确地提出了“文艺为工农兵服务”的方针与政策。在“文艺为工农兵服务”的方针政策的引导之下,新中国画院的画作表现国家重大历史题材,表现人民的新生活,反映时代精神。

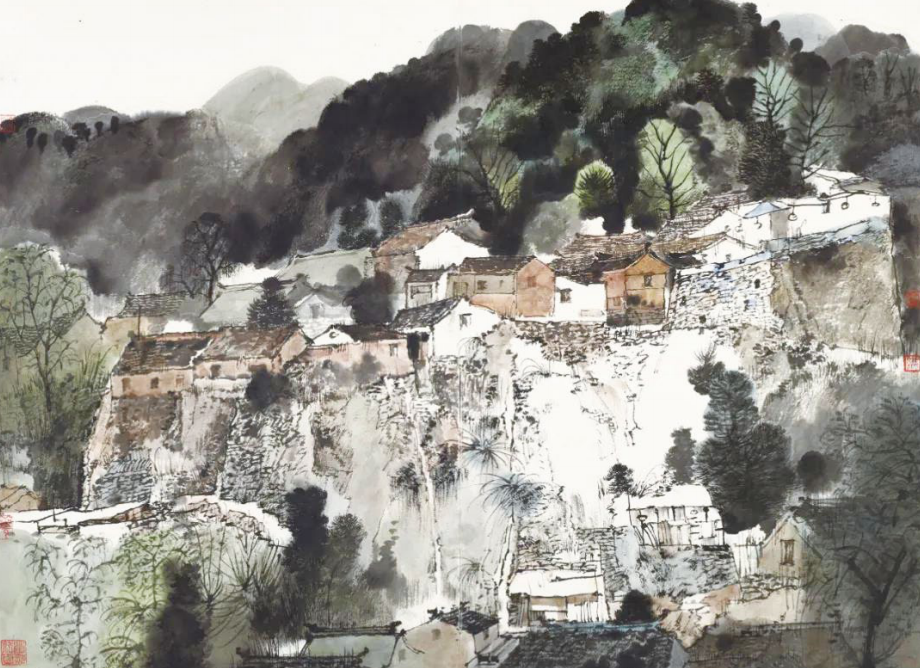

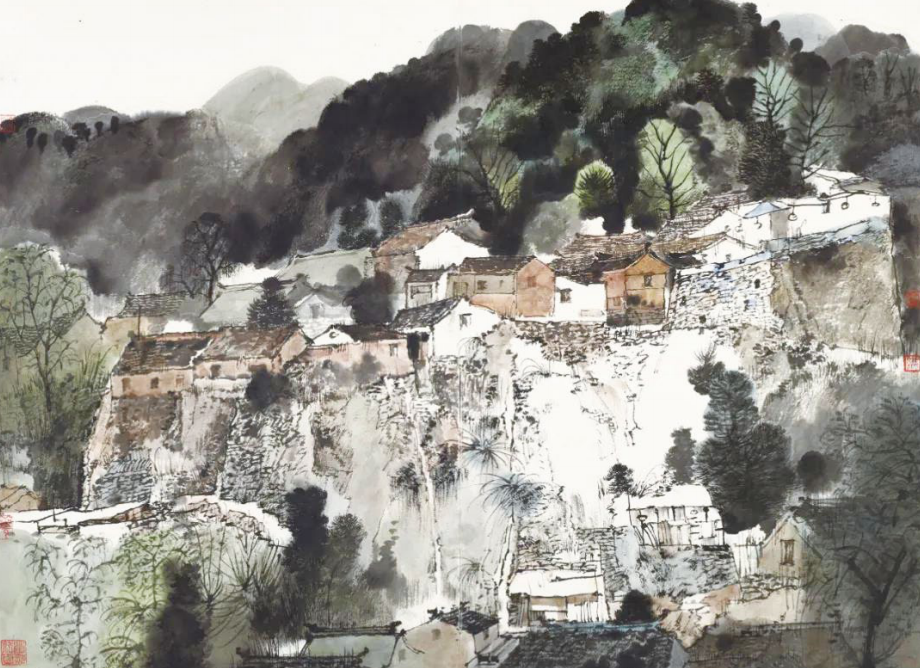

龙瑞《蜀中纪游》136cm×68cm 2020 年(图:中国国家画院网站)

当代中国画院体制的问题与挑战

关于画院体制的存在与价值,吴冠中先生在2008年接受采访时提出“取消画院,取消美协”的主张。甚至有人戏称“画院似养鸡场,国家出资养了一群不下蛋的鸡”。前中国国家画院院长龙瑞说:“当前画院还存在不少问题,主要表现为学术氛围不浓、责任使命意识淡薄、缺乏大文化思考以及对民族传统认识不足和价值观的混乱等。受市场机制的影响,不少画家们满足于小圈子的经营,陶醉于已经取得的成就,从而忽略对艺术本体的探索。部分画家已经表现出一定的随意性、偶发性。”这些言论促使人们开始反思。综合来看,当代画院存在以下四个问题:其一,艺术商品化促使部分画院画家不安心于学术研究,不坚持审美原则,有意或无可奈何地曲意迎逢市场,把市场变为“新皇帝”,把自己变成“旧画工”。在火爆的艺术市场中,人们更加偏爱有“卖相”的产品。艺术评论家杨小彦在其著作《2007艺术中国》中指出,“艺术市场的火爆使艺术成了艺术生产,艺术家变成了符号资本家,他的任务就是找一个现成的图像改造一下变成自己的图像符号,将这个符号炒红;再不停地复制这个符号,这个模式直接带来两大后果,一是艺术的生产化,交易的资本化,展示和评论的营销化;二是艺术水准的平均化,艺术精神的虚无化和艺术图像的模仿化。”其二,画院招收考核有人情大于规则的情况,进入画院的画家有“混”的现象,有些人有意将画院变成名利场。其三,画院的资金来源是政府财政拨款。有一种声音认为政府为什么要“养”著画院?针对这种声音,有学者认为政府应当谨慎,选择出有学术价值的课题,政府的资金支持应紧跟项目和课题。政府也可以支持民间建设“画院”,让市场检验画家。其四,画院风格与当代艺术的关系如何处理?有些人认为画院应当坚持“正统”画法和艺术准则,而当代艺术一般与画院画风不太一样,是否存在在二者之间形成良性互动的可能?如何处理二者的关系﹖换言之,画院在随著时代向前发展的过程中,如何既“拥有自身的独特性”又“与时代发展息息相关”。更具体地讲,建设画院的初衷是抵制针对中国画的历史虚无主义,当下不少画院的主要画种仍是中国画,如何在这样的环境中发展中国画显得十分迫切。以上几个问题涉及当下中国画院发展的各个方面。对于画院画家于今的发展而言,“市场”像一把“双刃剑”,一方面,艺术市场繁荣,让艺术家的生活有了更多保障;另一方面,画院的画家们在面对变化多端的市场时,如何保持自身的独立性,这是一个值得思考的问题。关于画院未来的发展,江苏画院院长赵绪成说:“在目前各种机制还不健全的阶段出现的各种问题都是阶段性的,只要沿著这个正确的方向走,我对画院的未来,对美术事业的未来,还是充满信心的。”随著时间向前推移,画院在未来的发展过程中终将找到自己的位置。

![]()