2021年是中国共产党百年华诞。习近平总书记曾指出:“上海党的一大会址、嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方。我们党从这里诞生,从这里出征,从这里走向全国执政。这里是我们党的根脉。”

这里诞生了伟大的中国共产党,

是中国共产党的“产床”

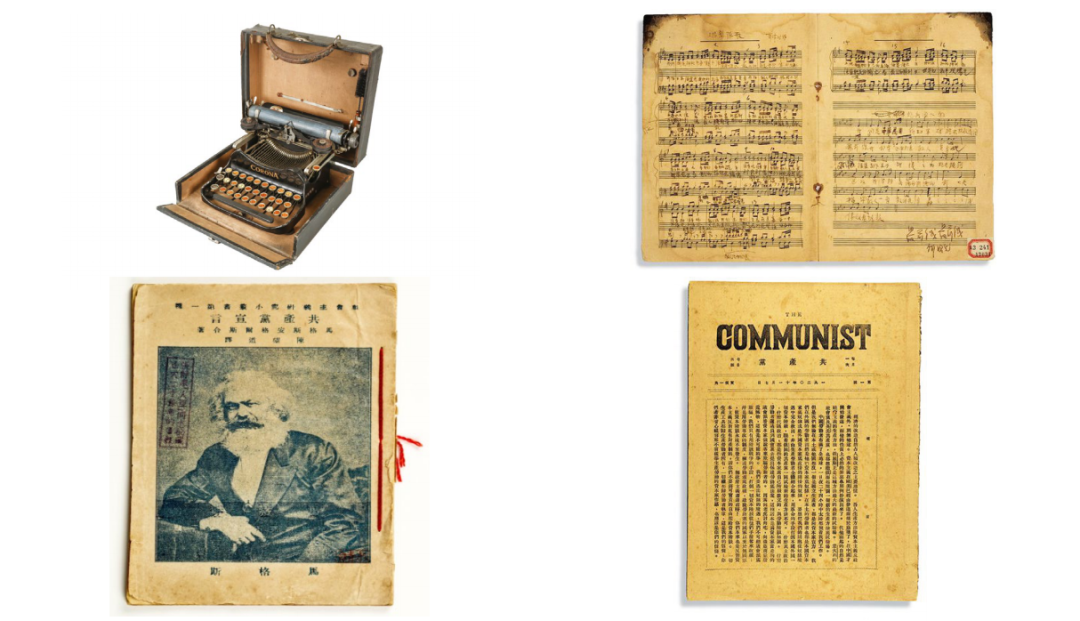

见证历史的一台打字机

在中共一大会址纪念馆展厅里,常年陈设著一架黑色的“CORONA”牌英文打字机,在悠悠的冷光灯下,闪耀著历经沧桑的光泽。别小看这架老式打字机,在曾经的历史岁月中,它先后为两位伟人——孙中山和李大钊——服役立功,牵繋著同盟会革命党人和共产党人前赴后继的革命事业。

这台打字机原是吴弱男在英国购买。吴弱男为著名爱国人士章士钊的夫人,1905年加入同盟会,为同盟会早期会员,深得孙中山的信任。孙中山创立同盟会机关刊物《民报》后,英语娴熟的吴弱男担任了他的英文秘书。二次革命期间,孙中山发表的铿锵有力、义正严辞的讨袁檄文,不少是吴弱男用这架打字机打印出来的。1913年8月,孙中山在日本东京召集同盟会会员大会,发表演说,痛斥袁世凯。会后,孙中山请吴弱男将所发表的演说用这架打字机打印成英文电报稿,并嘱以吴弱男的名义发表在伦敦《泰晤士报》上,以正视听。打字机虽小,但它是孙中山先生革命活动的一个重要历史见证。

后来,这架打字机又与李大钊结下了不解之缘。1925年秋,为了和苏联大使馆联系工作,李大钊向吴弱男借用这台打字机长达一个月,打印了不少党的秘密文件,并与共产国际代表和苏联驻华代办保持密切联系。李大钊就义后,为了怀念李大钊,吴弱男一直精心保存著李大钊送给她的签名照、书信等,当然也包括这台先为孙中山服役、后被李大钊借用过的打字机。1964年7月,上海市政协向吴弱男征集到这台打字机,现为馆藏国家一级文物。

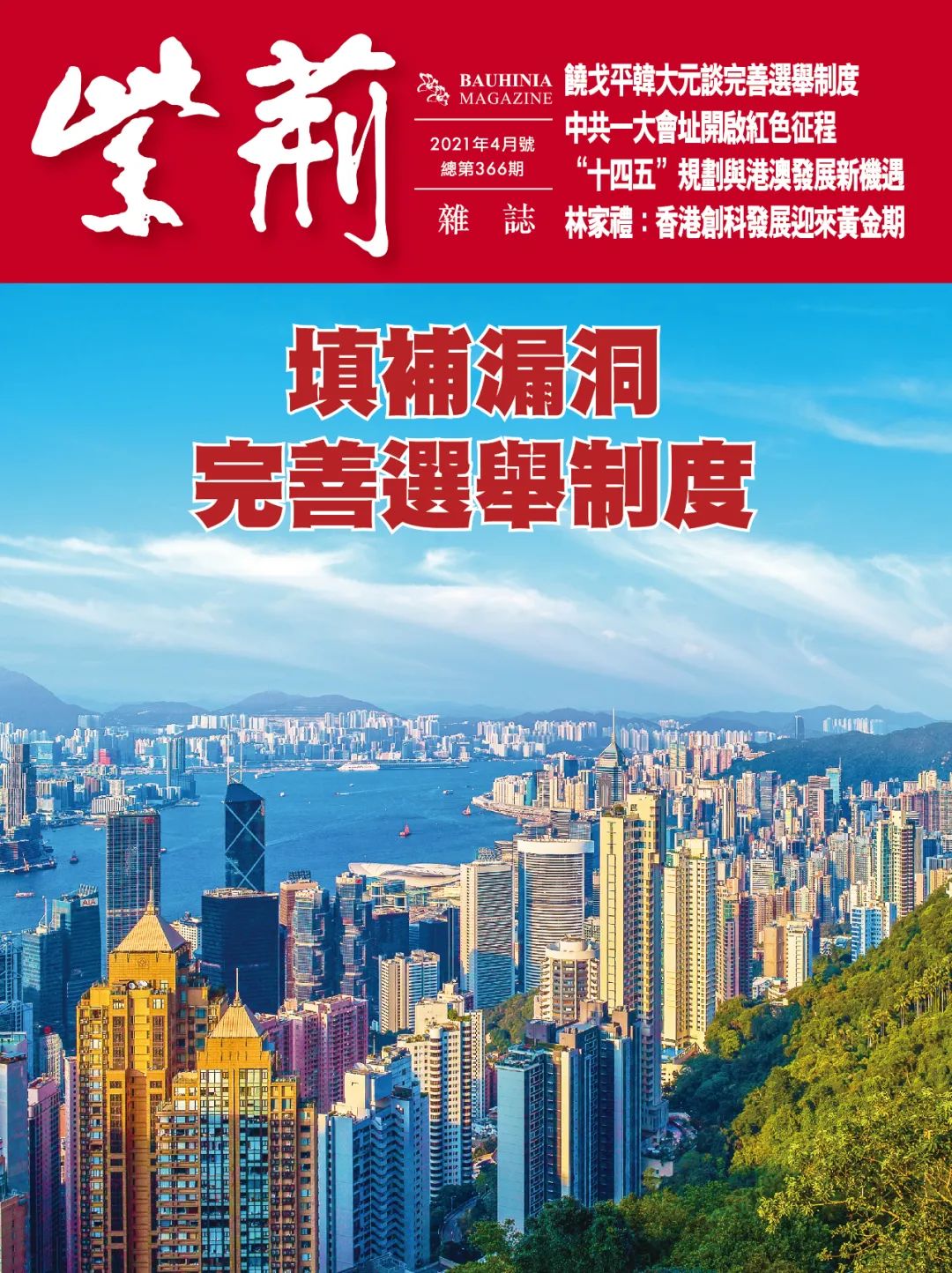

飘荡在青纱帐里的旋律

纪念馆还陈列著一张陈旧泛黄的纸片,晕开的水渍流露出岁月的沧桑,在锈迹斑斑的骑马钉两侧,布满了小蝌蚪般的音符和潦草的钢笔字。这张不起眼的纸片正是由著名音乐家贺绿汀创作的《游击队歌》原曲稿。

1937年“八.一三”淞沪抗战爆发后,贺绿汀参加了上海文化界救亡演剧队第一队,赴南京、武汉等地演出,最后到达山西临汾八路军办事处。在那里,指战员们指著一门门大炮兴奋地告诉他说,“咱们过去没有一门大炮,这些大炮都是缴获日本鬼子的”。贺绿汀受八路军巧妙运用游击战术所启发,被八路军沉重打击日军的事迹而打动。一时间,神枪手凝神的气息,飞行军跋山涉水的步伐,宿营地里危机四伏的静谧,与仇敌拼杀的惊天怒吼,这些画面在他的脑海里翻腾,一种前所未有的节奏和旋律喷涌而出。几天后,贺绿汀在防空洞内完成了《游击队歌》的词曲创作。

这首脍炙人口的经典歌曲,诞生在日寇铁蹄蹂躏、哀鸿遍野的腥风血雨中,吟唱在敌后的青纱帐、地道里,响彻在硝烟弥漫的战场上,呈现出“每一颗子弹消灭一个敌人”的酣畅淋漓的场景,唱响了“没有枪、没有炮,敌人给我们造”的荡气回肠的旋律。1938年春,歌曲在八路军总司令部举行的晚会上首演,得到朱德、刘伯承、贺龙、任弼时等领导同志的赞扬。此后迅即在各部队中传开,极大地鼓舞了抗日军民的斗志,激励中国人民最终赢得了抗日战争的伟大胜利。

1961年8月,贺绿汀在上海《解放日报》发表了一篇回忆文章《游击队歌创作经过》,中共一大会址纪念馆专程上门拜访,从贺绿汀家中征集到了这份无比珍贵的手稿。

真理的味道非常甜

1920年出版的《共产党宣言》中文全译本,被称为中共一大会址纪念馆的“镇馆之宝”。“五四”前后,一些进步期刊对《共产党宣言》进行过零星片断式地摘译,但欠缺通篇译文,将《共产党宣言》全本译成中文非常迫切。经邵力子引荐,陈独秀向陈望道发出邀请,请他翻译《共产党宣言》中文版。陈望道欣然应邀,立即起身回到故乡浙江义乌分水塘村,潜心翻译。

为了躲避敌人搜捕、避开亲友邻居,陈望道躲在老家一间僻静的柴屋里,端来两条长板凳,上面横放著一块铺板当做书桌,在泥地上铺上几捆稻草当做凳子。入夜后,他点上一盏油灯,借著昏暗的灯光,埋头翻译。当时的工作条件十分艰苦,柴屋因年久失修破陋不堪。尤其到了晚上,春寒料峭,刺骨的寒风透过四壁漏墙向他袭来,常常使他冻得手足发麻。但他只是凭借柴屋里简单的用具,以及老母亲给他送来的每日三餐菜饭,夜以继日,孜孜不倦。陈母见他连日埋头工作,身躯渐见消瘦,心疼极了,特地包了几个粽子,外加一碟红糖,让他补一补身子。为了不打扰儿子,陈母放下粽子便转身离去,片刻后在屋外问他是否还需添些红糖时,他连连回答,“够甜够甜了”。但当陈母进屋收拾碗碟,只见他嘴唇周围乌黑一片,吃了满嘴墨汁,禁不住哈哈大笑起来。原来陈望道只顾全神贯注地译作,竟错把墨汁当红糖蘸粽子吃。就这样,陈望道“费了平时译书的五倍功夫”,终于完成了《共产党宣言》的翻译。

“真理的味道非常甜。”习近平总书记多次讲述了陈望道在翻译《共产党宣言》时“蘸著墨汁吃粽子,还说味道很甜”的故事。信仰也是有味道的,正因为这种无以言喻的精神之甘、信仰之甜,无数的革命先烈才情愿吃百般苦,甘心受千般难。

党领导下的第一份理论刊物

1920年11月7日,《共产党》月刊诞生,这是中国共产党筹建时期的理论机关刊物。该刊在全国秘密发行,以各种方式分发到各地共产主义小组。李达任主编,陈独秀、李达、施存统、沈雁冰等为主要撰稿人,最高发行量达5,000份。创刊日的选择颇具匠心与历史意义,这一天恰逢俄国十月革命三周年纪念日,选择俄国劳工农民推倒资本家和军阀成功日为创刊日,就是希望中国革命走上俄国的社会主义道路。

《共产党》月刊创办初期,不仅经费十分紧张,共产党人还要冒著被反动势力监控和迫害的危险,采用化名的办法来保护作者和刊物的安全。但是,运营经费短缺、工作环境艰苦、办刊处境危险,这些困难丝毫没有动摇《共产党》月刊宣传马克思主义真理的决心。在军阀政府反动统治的年代,《共产党》月刊旗帜鲜明地打出了共产党的旗号,对中国共产党的筹建工作起到了宣传、组织和推动作用。由于该刊是适应建党需要的产物,所以它一出刊,就受到了早期共产主义者的热烈欢迎,当时曾被各地党的早期组织列为必读材料,在大批革命者中间广为流传。李大钊领导的“马克思学说研究会”,在一则《通告》中向会员和进步学生推荐这个刊物。毛泽东在长沙组织共产主义者学习《共产党》月刊时,还把其中的《俄国共产党的历史》《列宁的历史》等文章推荐到长沙《大公报》发表。1921年,毛泽东给在法国勤工俭学的蔡和森写信谈到建党问题时,曾热情赞扬“上海的《共产党》杂志,颇不愧‘旗帜鲜明’四字”。

上海作为党的诞生地,无数中国共产党人曾在这𥚃进行艰苦卓绝的斗争,留下了难以磨灭的历史足迹,奠定了这座城市的红色底色,滋养著这座城市的蓬勃发展。2019年8月31日,新的中共一大纪念馆开工建设,项目选址紧邻中共一大会址,计划于2021年7月前建成并对外开放。建成后的纪念馆将以中共一大会址、宣誓大厅、新纪念馆为主要展示空间,展陈设计以初心使命贯穿全篇,全面讲好建党故事,深入阐述建党精神。建成之后,新展馆将有更敞亮的空间,更丰富的展品,更现代的设施,更完备的功能,更加全面系统地展示建党历程,用实际行动建设守护好中国共产党人的精神家园,以良好面貌迎接中国共产党成立100周年。

(作者系中共一大会址纪念馆馆长)

编辑:邸倩

扫描二维码分享到手机