《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

香港贫富悬殊,楼价冠绝全球,难以「上车」,年轻一代更是如此,新移民也面临同样的问题。过往对住屋类型及权属差异的研究,大多针对住户的移民身份(migratory status),近年也有文献关注「租楼一代」(Generation Rent)或代际差异(inter-generational difference),不过鲜有研究同时探讨三者间关系。为了填补这个空白,本文利用香港1996-2016人口普查(含中期人口统计)5%抽样微观数据库(5% sample micro-data files),配合多元逻辑回归模型(multinomial logistic regression),分析1996-2016年间基于移民身份界定的不同年龄人口组别之住屋权属机率分布状况,以及这20年间的变化,从而评析回归后特区政府的房屋政策。

李思名 I 香港浸会大学地理系教授

杜慧敏 I 西交利物浦大学中国研究系助理教授

陈元通 I 香港浸会大学地理系高级研究员

公屋是香港居民的主要住屋权属之一。图为沙田公屋(图:香港特区政府新闻处)

我们曾经利用人口普查(含中期人口统计)微观数据库,就香港住屋权属与人口的移民构成进行交叉表分析,相关文章发表于《紫荆论坛》2019年5-6月号。本文可视作此前研究的延续,主要通过多元逻辑回归模型,进一步分析1996-2016年间香港住屋权属的变化,回归模型的主要自变量包括住户的移民身份和年龄组别。本文在简略回顾住屋权属与不同世代和移民身份之关系的相关文献,并阐述香港房屋政策和住屋权属特征的基础上,报告并讨论回归方程的分析结果。

住屋权属的年龄和代际差异

住屋权属一般包括自置和租用两种类型。前者往往被视为个人及家庭攀爬「房屋阶梯」的终极目标。1960年代开始,英美等国推出多项举措鼓励家庭置业,其后欧洲和东亚多国相继仿效。住屋权属与个人和家庭生活息息相关,年轻未婚者大多是租户,家庭的组成尤其是小孩的出生往往促使置业考虑。住屋权属也跟整体社会经济环境以及个人因素有关(例如学历和收入的高低)。在美国,2008年环球金融危机导致数以十万计家庭未能准时偿还住房按揭贷款,更有相当数量的「负资产」业主为了逃避缴付按揭贷款和物业税遗弃其居所,首当其冲的多为年轻和少数族裔家庭。

事实上,在环球金融危机爆发前,年轻一代自置居所已非常困难,金融危机使得工作变得不稳定,置业更是遥不可及。为了抵御金融风暴,各国央行相继采纳「量化宽松」政策,结果进一步推高楼价。由于客观环境的改变,众多青少年在成年后甚至连租楼也有困难,需要与父母同住。置业除了可视作为一种住屋权属的选择,也是一项重大投资。经年累月的供款使得个人退休时可以累积一笔相当可观的财富,物业的升值更往往使房产的价值提升数倍乃至数十倍。因此,住屋权属的差异以及不同住屋所嵌入的财富差异,越来越成为衡量社会不平等的一个主要指标。随著时间推移,住屋权属的差异加剧了年长一代和年轻一代之间的贫富差距,代代相传的住屋财富(包括父母协助子女置业)更进一步扩大了不同社会经济阶层的年轻一代之间住屋和财富的不均状况。所谓「租楼一代」文献探讨的就是这个现象。

移民身份与住屋权属

除了年龄和世代差异外,移民身份亦是住屋权属差异的一个主要因素。不同国家的研究都显示,少数族裔移民的住屋自置率远低于本地出生居民。跟世界上其他大城市一样,香港吸引各式移民,不同的是,香港的移民构成比较单一,除了家庭佣工外,绝大多数来自中国内地。1980年以前,政府实施所谓「抵垒政策」,让非法进入香港并成功抵达维多利亚港两岸核心市区的人士,得以在港合法居留。1980年底,政府取消「抵垒政策」。其后,由内地和香港共同制定名额并由内地各省市签发移居香港的「单程证」成为内地人士移居香港的最主要渠道。香港政府统计署把在香港居住未满7年,在内地没有户籍的「单程证」移民,称作PMR。人口普查资料显示,PMR在住房市场处于边缘位置,绝大多数租住私楼,不少居于「㓥房」,拥有自置居所的寥寥无几。

香港的房屋政策和住屋权属

香港政府标榜经济自由主义, 然而,就土地和房屋市场而言,政府却一直扮演非常积极的角色。一方面,港府是全港土地唯一拥有者,并直接掌控土地的发展步伐和方向。另一方面,港府更是世上少有的大型发展商和房产拥有者。始于1950年代的大型公共房屋建设计划,使得香港的住屋权属构成复杂化。本文除了考虑住宅是租用还是自置外,更须考虑住宅的提供者是私人还是政府。后者提供的,包括租金只相当于市值20-30%的公营租住房屋(简称公屋),以及售价只为市值50-70%的资助出售单位(简称居屋)。自1980年代以来,两类公共房屋一直为全港近半人口提供居所。换言之,仍有超过一半人口居于私楼,需要负担越发高昂的租金和楼价。自二战后,香港的楼价虽有几次波动,但总体而言呈长期高速增长的态势。为了舒缓楼价难以负担问题,香港特别行政区第一任行政长官董建华于1997年上任后,便宣布每年新建住宅不少于8.5万个的宏大建屋计划。其中,私楼占3-3.5万个,其余为公屋和居屋,并期望自置居所比率由50%提升至70%。其后数年,私人住宅年落成量超过2.5万个,居屋超过2万个,2001年公屋落成量更接近5万个。

香港特别行政区成立翌日,金融风暴突卷亚洲,香港的房地产泡沫随之破灭,楼价直线下跌 。2003年非典型肺炎肆虐,更令房地产市场雪上加霜。2003-2004年间,香港楼价相比1997年高峰时下跌超过一半,超过十万「业主」因为居所的市场价值低于所欠银行的按揭贷款,成为「负资产」人士。「八万五」建屋计划刚推出时获得社会大众欢迎,不过,随著房地产市场泡沫破灭,以中产为主的自置人士怨声载道,迫使政府不得不对房屋和土地发展政策作一百八十度改变。2002年底,特区政府宣布无限期停止建造和出售居屋。同时,政府亦修改其售地计划:政府将不会主动出售土地,但会定期制定土地出售名册,供发展商表达购买意向并出价;当出价高于政府心目中的底价时,政府才会把相关的土地公开拍卖或招标。这种改变实际上是把政府出售土地的主导权转归发展商。

由于滞后效应,上述政策的影响在2005年后才逐步显现。此后颇长一段时间,居屋兴建处于停顿状态,不少在建项目改作公屋或私人发展项目,公屋和私楼的建造量也大幅下降。楼价自此反弹上升, 即使2008年全球金融危机对香港楼价产生影响,其影响也是非常短暂。到了2009年底,每平方米均价已超越1997年的前高峰。今日香港楼价难以负担之程度,比1997年有过之而无不及。

多元逻辑回归分析

本节利用多元逻辑模型和人口普查5%抽样微观数据库,分析1996-2016年间香港住屋权属的变化。回归方程的因变量为四类住屋权属,即公屋、居屋、自置私楼和租住私楼,而主要自变量则为移民身份和户主的年龄组别。为了更清楚地显示户主的年龄和移民身份对住屋权属的影响,本文利用计算得出的回归方程参数,绘制四组权属的机率曲线图(图组一至四);每组有五幅,分别显示1996、2001、2006、2011和2016年五个人口普查年份,不同年龄和移民身份人士在指定年度的住屋权属机率。由于欠缺非持单程证来港的内地移民资料,本文的讨论只涵盖三类移民身份,即本地出生、内地出生并拥有香港永久性居民身份、以及居港少于七年的单程证移民(PMR)。由于篇幅所限,本文集中讨论1996、2006和2016年的状况。

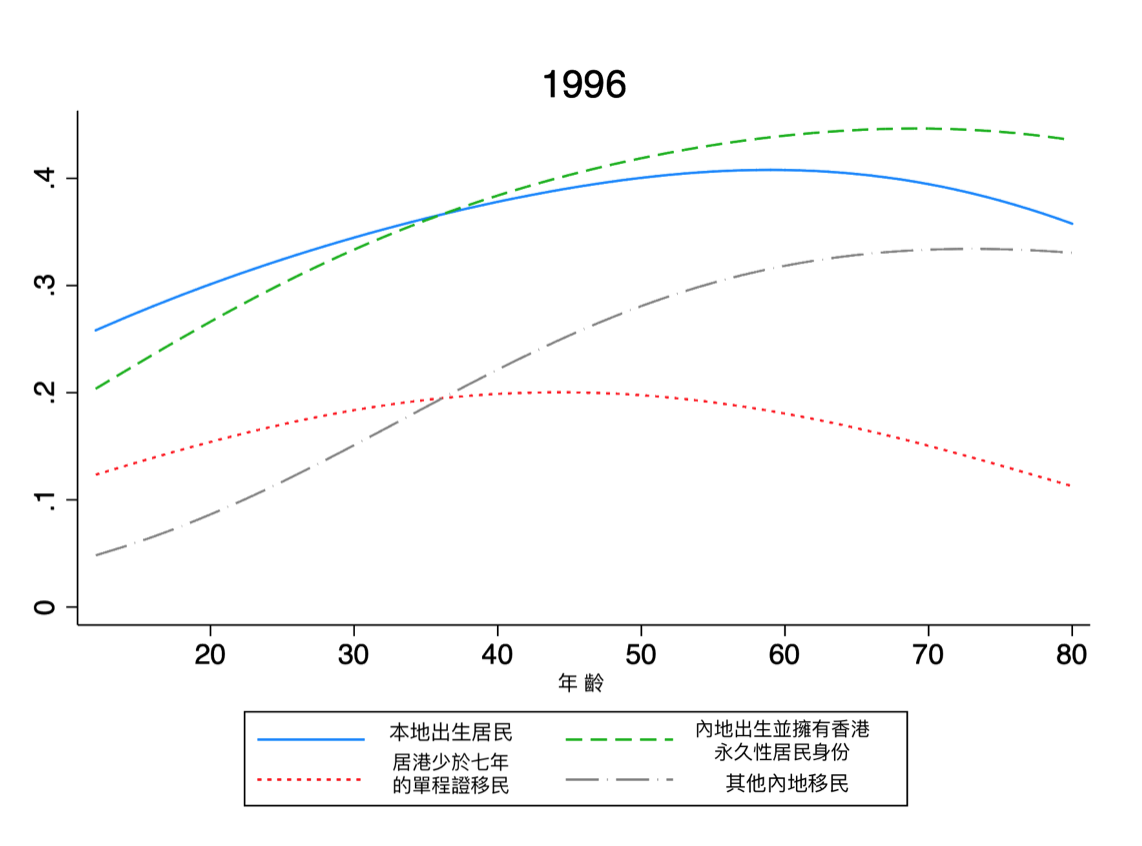

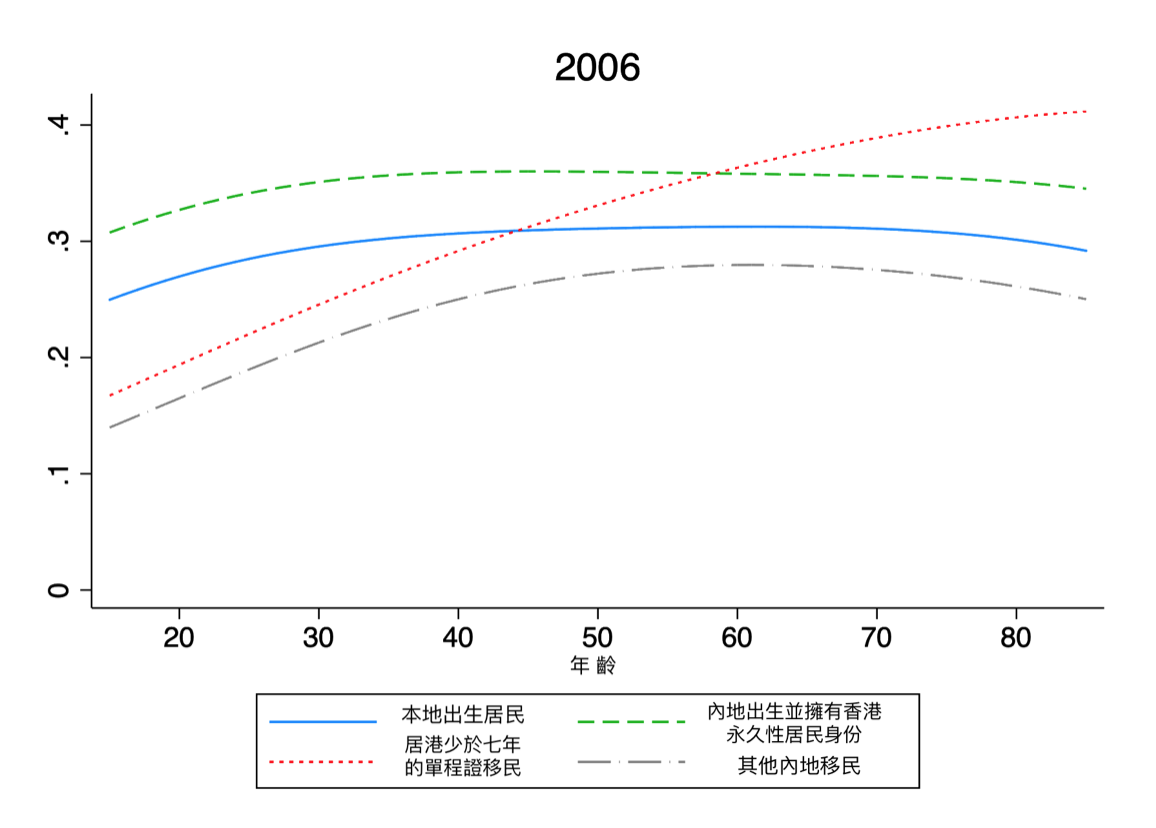

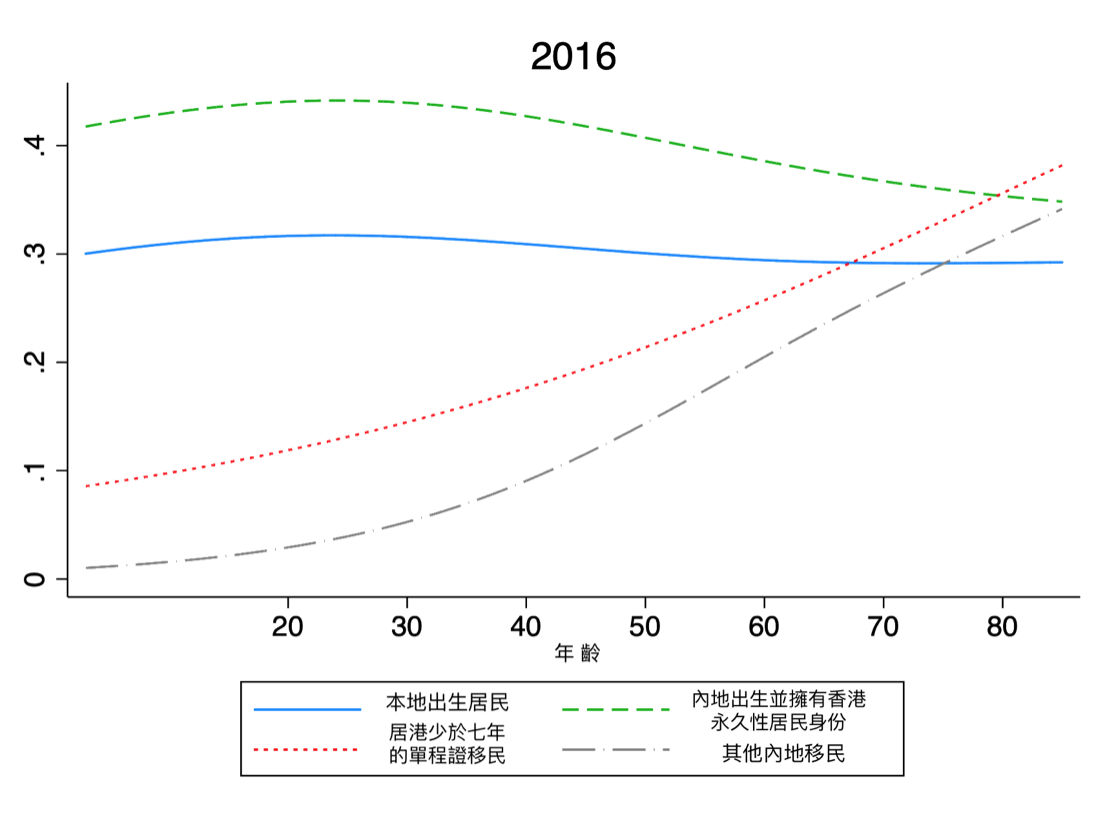

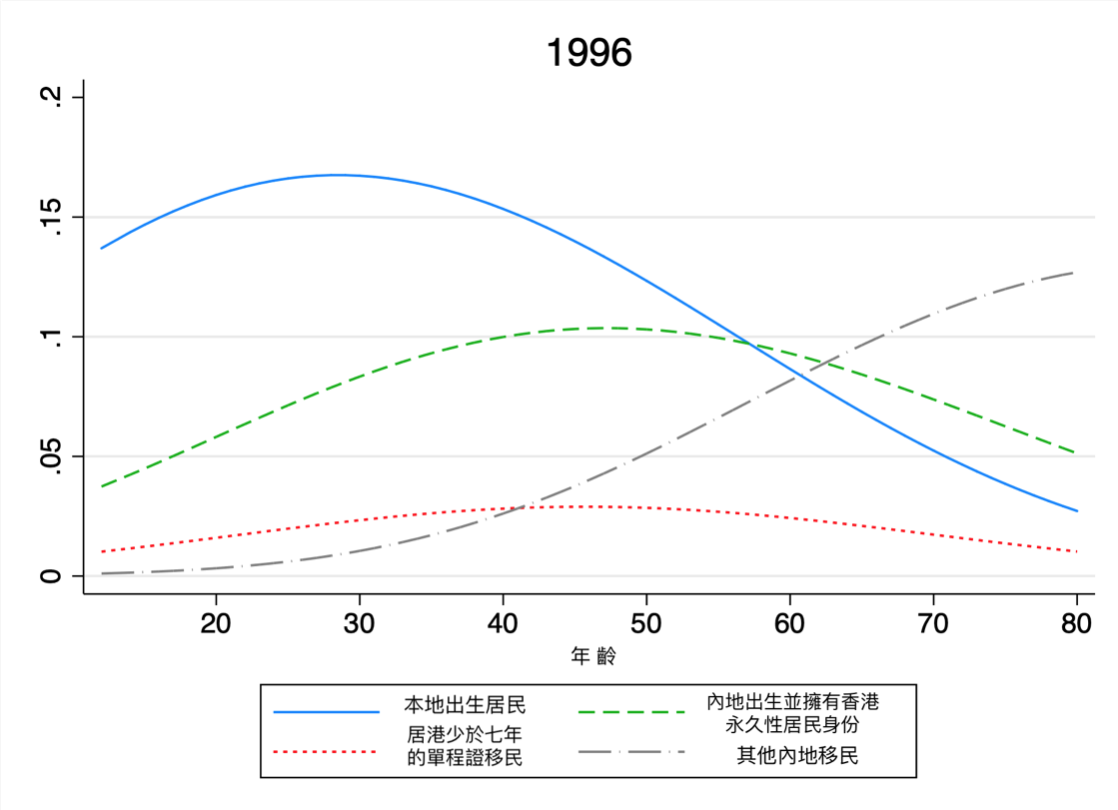

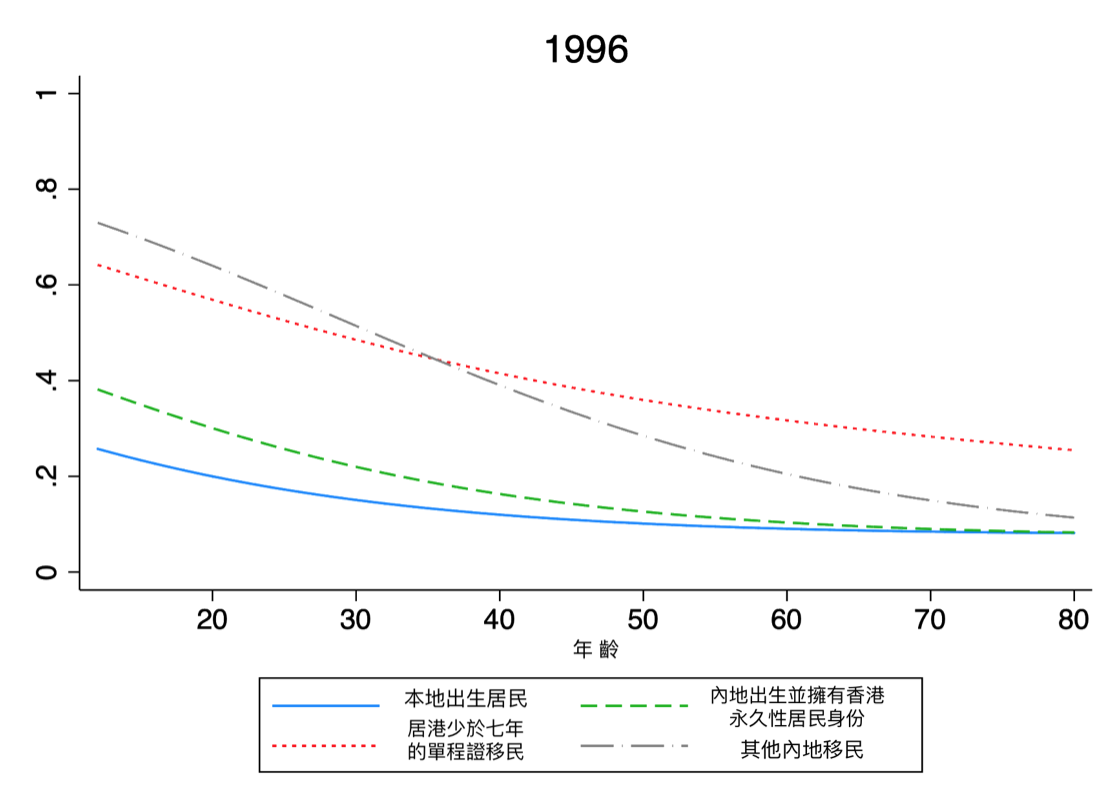

「租楼一代」文献主要关注年轻一代自置居所的制约因素,不过,在香港,能否入住公屋对年轻一代同样重要,对于单程证移民和其他弱势社群更是如此。本文首先分析处于不同年龄组别的不同移民身份者的公屋居住机率。图组一显示:总的来说,入住公屋的机率随著年龄的增长而增加,但增加的速度却随之递减。本地出生的以及内地出生并拥有香港永久性居民身份的两类人士,相较PMR有更高的公屋入住机率;不过,这个差异随着年龄和人口普查年份有不同程度变化。1996年,前两者和后者间的差异比较明显,年龄较大人士的公屋入住机率差异尤其如是。不过,10年后的2006年,50岁以上的PMR公屋入住机率反超其余两个组别。这个现象也许侧面反映了「八万五」建屋计划能有效帮助PMR「上楼」,特别是那些中年或年纪较大的人士。不过,其后公屋落成量长期维持低水平,导致2016年整体公屋入住机率减少,而PMR的入住机率到了65岁以上才能赶上本地出生的人士。机率图组也显示, PMR和内地出生并拥有香港永久性居民身份人士的公屋入住机率差异比较大。事实上,后者的入住机率往往比本地出生人士还要高。对此或可作如下理解:虽然单程证移民在入住公屋方面受到不少制约,但是,当住满七年并取得香港永久居民身份证后,他们入住公屋的机率将会大幅提升,甚至超越本地出生人士。这说明,至少在公屋入住编排方面,内地新移民受到的歧视并没有一般论者想象的大。

图组一:年龄与入住公屋机率曲线图(按不同移民身份分组)

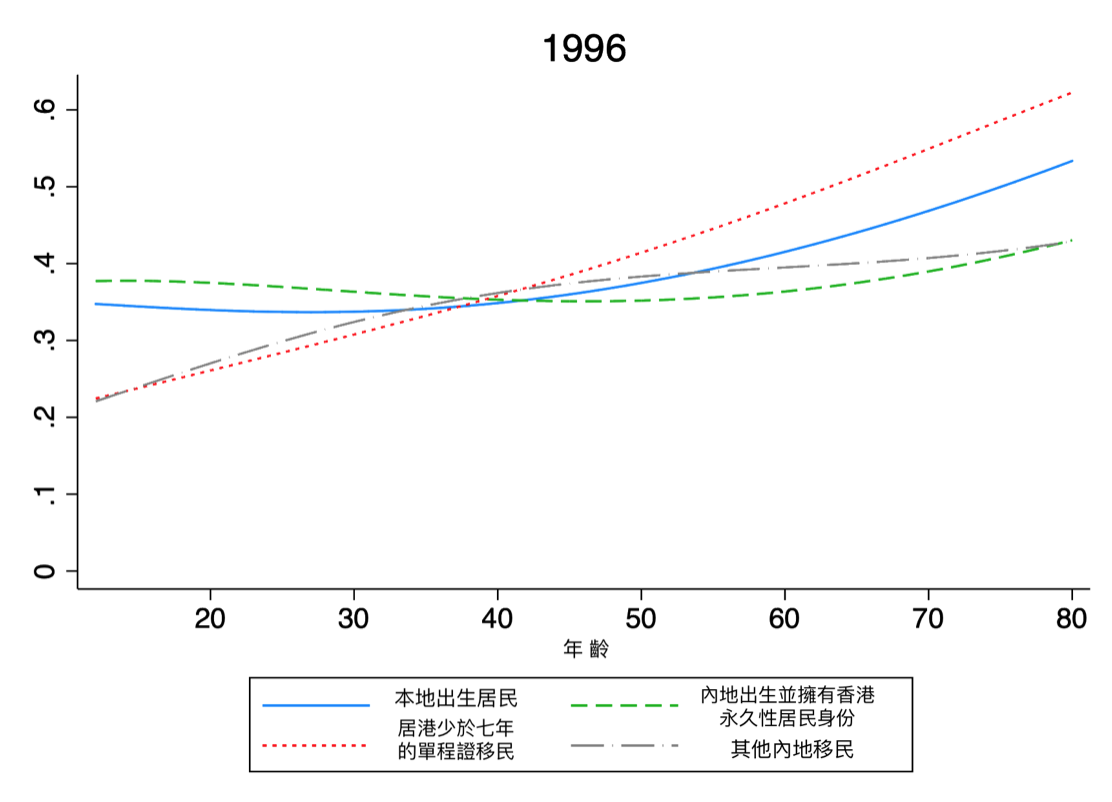

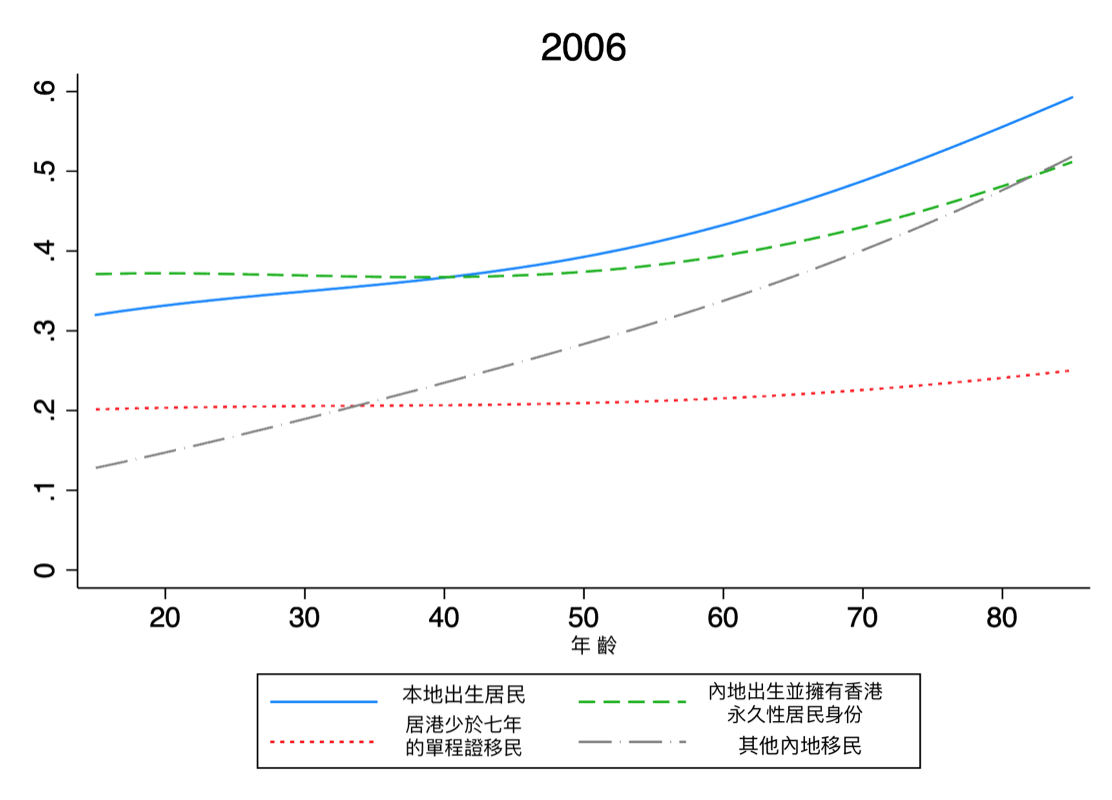

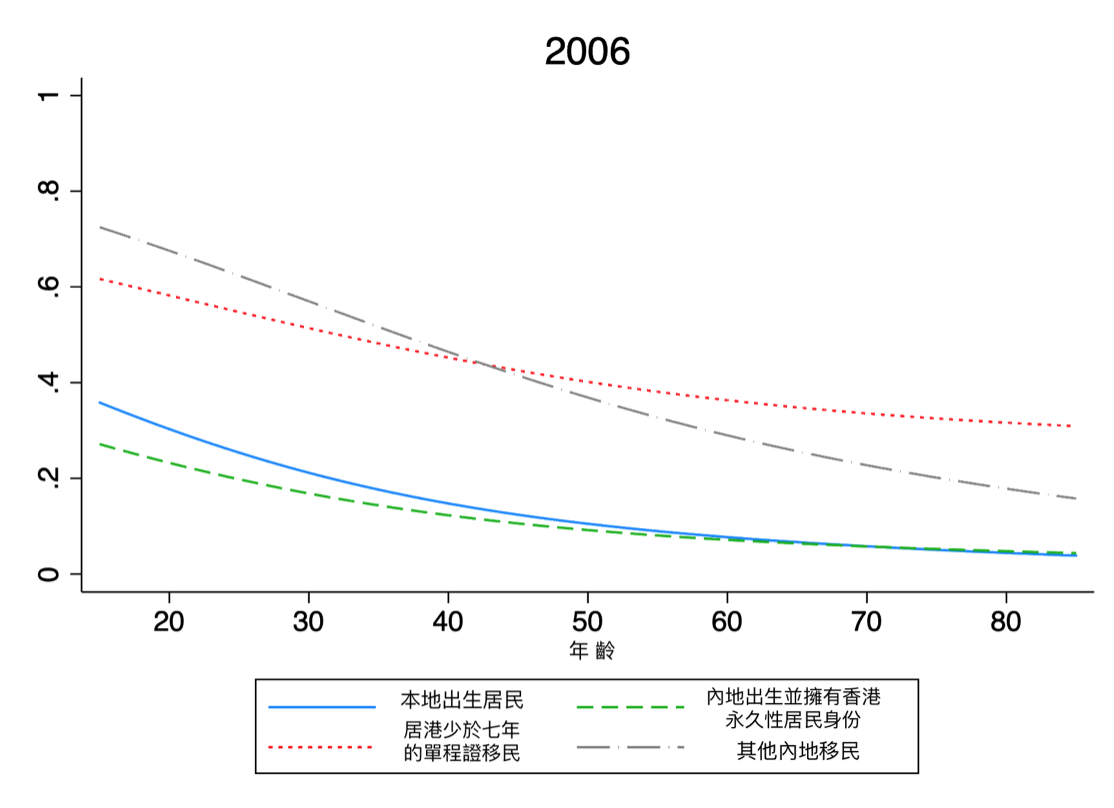

至于自置私楼的机率,分析结果与西方研究大致相同。大多数情况下,自置机率随着年龄增长而增加。整体来说,除了1996年外,本地出生人士的自置机率最高,其次为内地出生并拥有香港永久性居民身份人士,最低的是PMR。图组二清楚显示,「租楼一代」现象在过去一段时间的恶化。1996年及2006年,25岁本地出生年轻人的自置私楼机率不低于0.32,2016年则下降到0.29;内地出生并拥有香港永久性居民身份的人士以及PMR同样呈类似的态势。换言之,年轻一代「上车」越来越艰难。

图组二:年龄与自置私楼的机率曲线图(按不同移民身份分组)

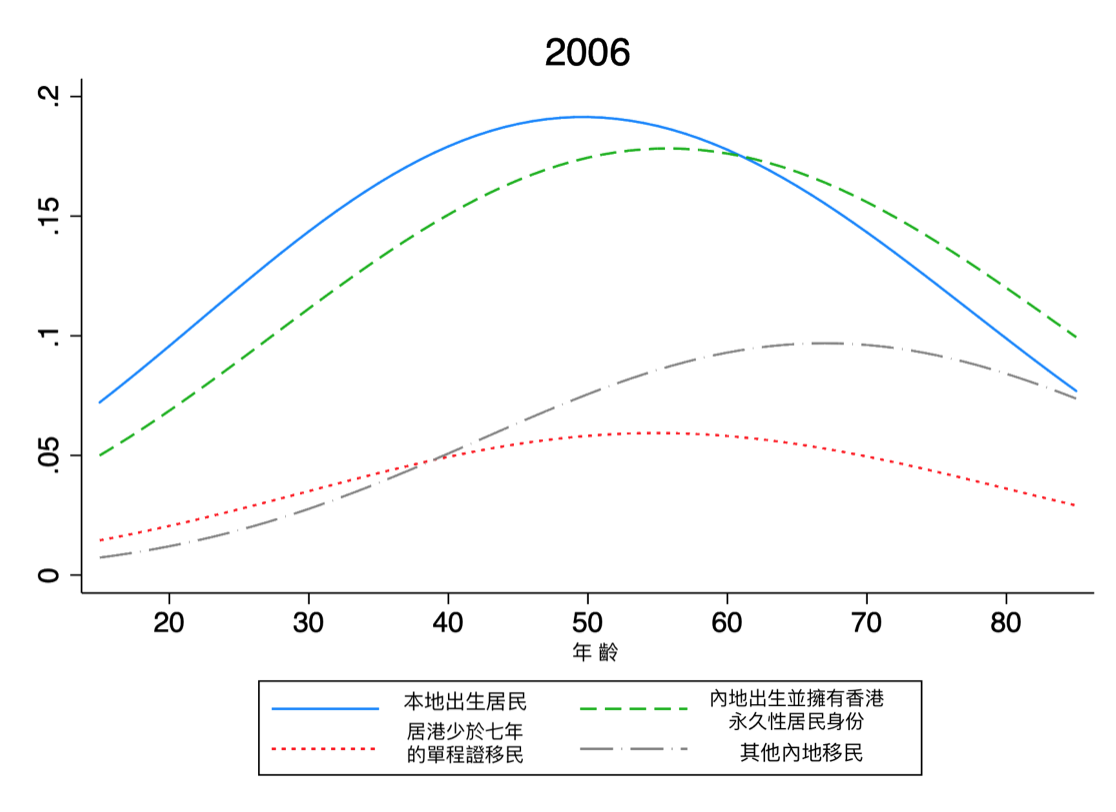

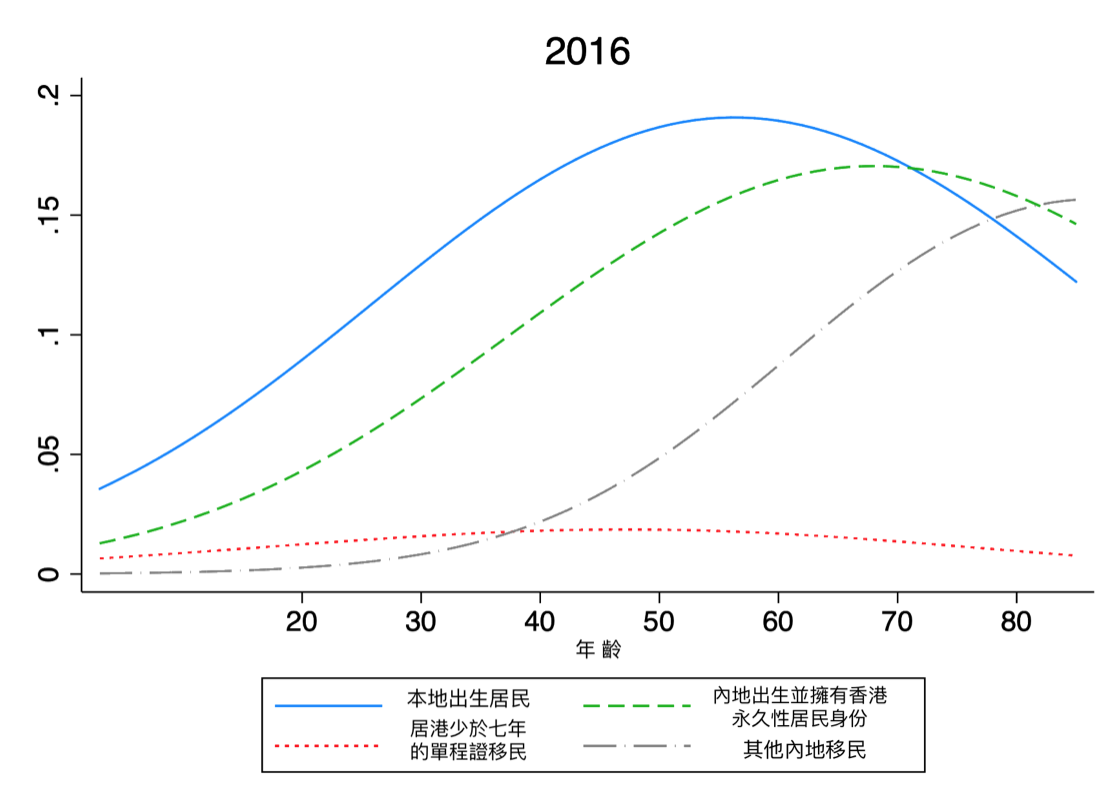

居屋拥有机率方面,整体而言也是随着年龄的增长而增加,但超过某一岁数后就会逐渐回落(图组三)。本地出生人士的机率一般比其他移民身份者高,比较年轻的组别尤其如此。不过,超过60岁后,内地出生并拥有香港永久性居民身份人士拥有居屋的机率比本地出生人士要高。居屋的拥有率也反映了「租楼一代」现象。以30岁的本地出生人士为例, 1996年的居屋拥有率接近0.16, 2016年的拥有率只有0.13,内地出生并拥有香港永久性居民身份的年轻人也面对同样问题。

图组三:年龄与拥有居屋的机率曲线图(按不同移民身份分组)

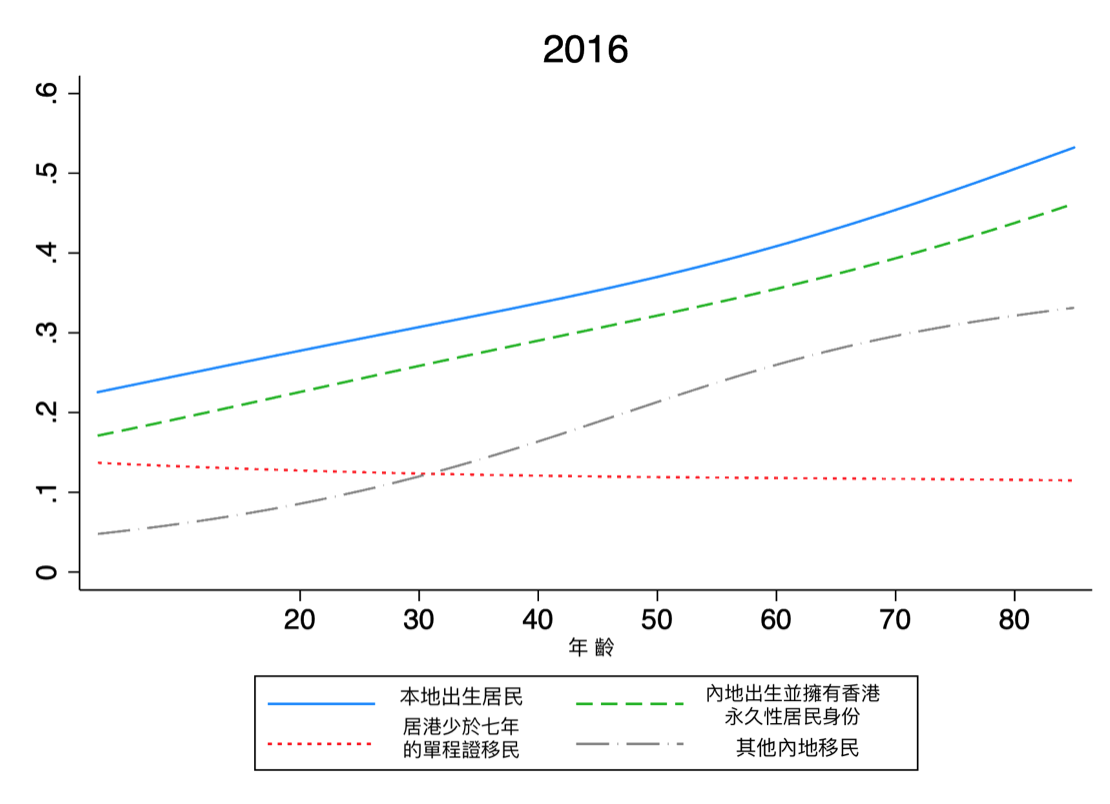

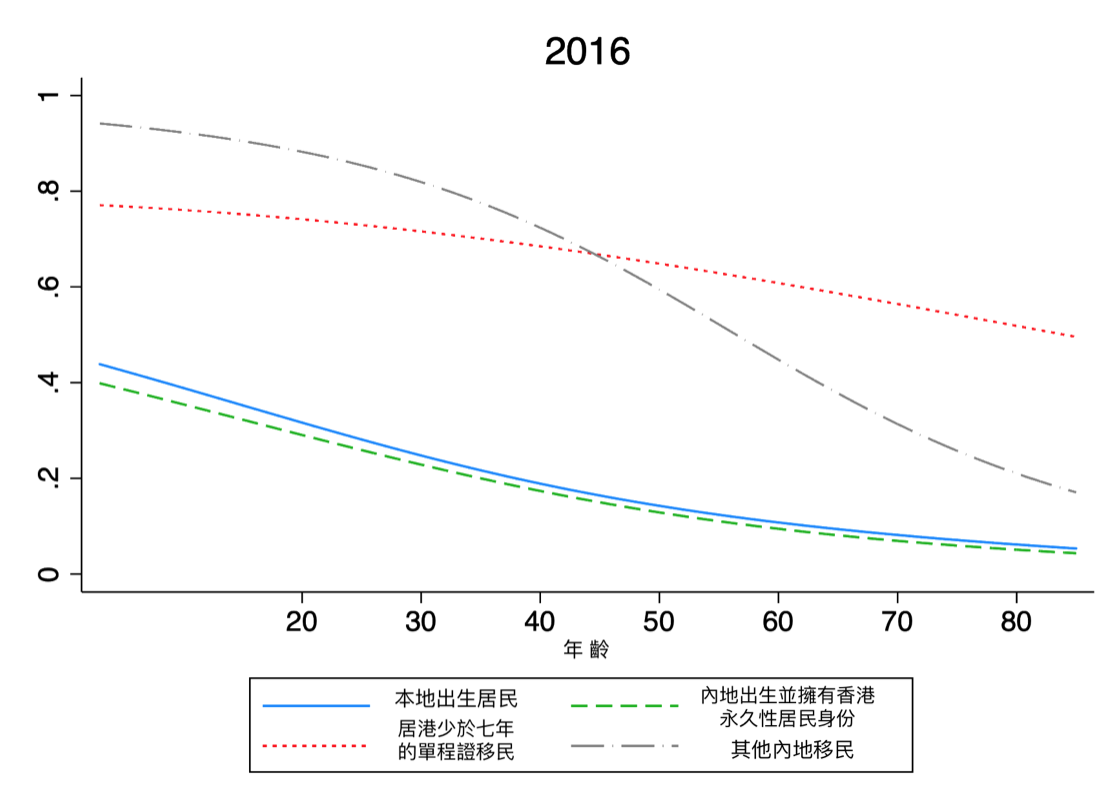

一如预期,租住私楼的机率跟年龄呈负向关系,三个主要移民身份组别的年龄与租住私楼机率曲线大致呈平行态势(图组四)。不过,PMR的私楼租住机率明显高于另外两组人士。近年来,本地出生的年轻人士租住私楼的机率也有所提升,以30岁为例,1996年的机率为0.15,2016年上升到0.25;内地出生并拥有香港永久性居民身份的年轻人以及PMR年轻人呈现类似的态势。换言之,不论哪种移民身份,很多年轻人在现时私楼售价高昂的情况下成为「租楼一代」。

图组四:年龄与租住私楼的机率曲线图(按不同移民身份分组)

结 语

本文利用1996-2016年人口普查5%抽样微观数据库,配合多元逻辑回归模型,主要分析年龄和移民身份对住屋权属机率的影响以及这20年间的变化,分析的重点集中于本地出生、内地出生并拥有香港永久性居民身份以及PMR三类移民组别人士。

研究结果显示,「租楼一代」现象近年在香港日趋明显。在这个「亚洲国际都会」,「上车」从来都不容易,今天更是困难。在这20年间,本地出生组别的私人住宅拥有率下降了5个百分点,内地出生并拥有香港永久性居民身份组别则下降了12个百分点。对于年轻一代来说,除非得到父母支持,购置私楼成为遥不可及的梦想。至于购置居屋,随著「八万五」建屋计划的搁置,也基本成为绝响。以25岁的年轻人为例,本地出生组别和内地出生并拥有香港永久性居民身份组别能够拥有居屋的机率在这20年间下降了7个百分点。在住屋供应短缺以及私人楼价急速上升的情况下,各移民身份组别的年轻人租住私楼的机率不断提升,「租楼一代」现象于年轻一代的PMR更为明显。不论是私楼还是居屋,年轻PMR能够自置居所的机率都远低于其他移民身份组别。

不同于英美等国,公共房屋在香港没有被贴上显著的负面标签,无论是租住公屋或是购置居屋,都可为住户节省不少开支和累积财富。整体来说,内地出生并拥有香港永久性居民身份的人士获派公屋的机率比较高。由于「八万五」计划的实施,PMR获派公屋的机率在本世纪初有所提高,随著计划的终止,近年呈明显下降趋势,不过在取得永久性居民身份后情况会有所改善。

显然,特区政府的房屋政策深深影响著不同年龄和移民身份人士的住屋权属。本世纪初的「八万五」建屋计划,令不少中产人士沦为「负资产」,因而受到多方批评。然而,事后看来,对于大部分市民尤其是新移民和年轻人来说,该计划对居住环境的改善、自置居所率的提升,以及因此获取基于住房的财富积累,有莫大的帮助。可惜的是,其后一百八十度的政策转变令稍为舒缓的住屋难以负担问题再次加剧。除了年纪较大、拥有自置居所的人士外,其他市民大多要面对非常严峻的住屋问题。期望特区政府能够正视问题,致力于提升公共资助房屋的供应,以满足市民特别是年轻人和新移民的住屋需要。

本研究得到香港特别行政区政府政策创新及统筹办事处公共政策研究基金资助「2016.A2.016.17A及2019.A2.039.19D」,发表于《紫荆论坛》2021年3-4月号第63-69页

扫描二维码分享到手机