蔡英文当局力推“108课纲”,在教科书“去中国化"的路上接棒李、扁,进一步抽空中国史内核,祭出“台独”历史教科书,并配合其他领域的动作,试图把台湾带进一座“反中”“台独”的意识形态堡垒。

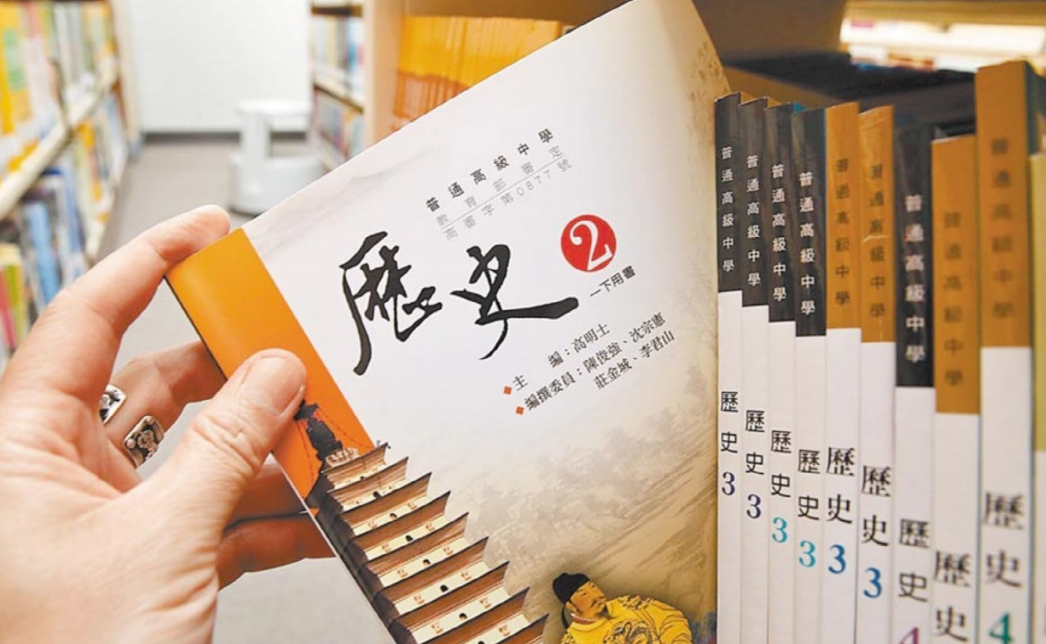

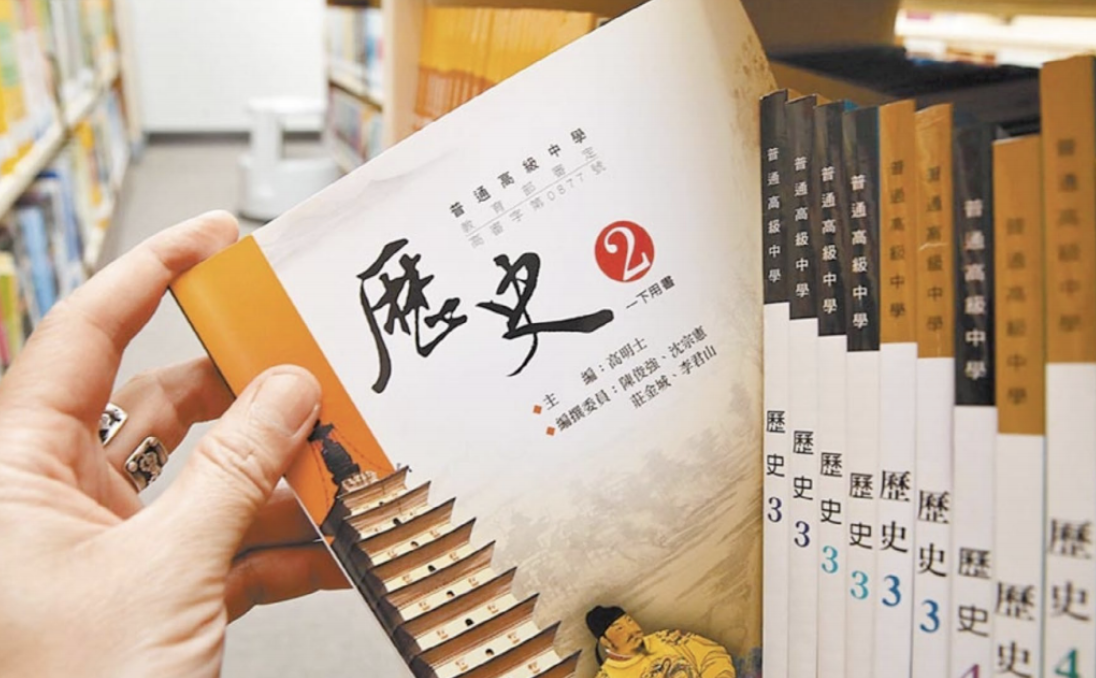

蔡英文当局力推“108 课纲”,在教科书上进一步“去中国化”,引发强烈争议

要想理解台湾历史教科书的争议与背后脉络,或许可以先从近来的具体事件作为切入点。2020年端午佳节过后不久,台湾发生匪夷所思的一幕:民进党籍高雄市议员高闵琳在脸书发文,称“你知道屈原是楚国人不是中国人,屈原是楚独分子吗?”同党籍桃园市议员王浩宇也接力发文呼应,指“屈原是楚国人,不是中国人”。台湾舆论一片哗然。过没多久,位于台北的“台湾博物馆铁道部园区”历经多年整修后,正式对外开放参观。民众发现其中一块展板,将日据时期台湾总督府铁道部长长谷川谨介称为“台湾铁道之父”,而非过去所认知的清廷首任台湾巡抚刘铭传。究竟谁是“台湾铁道之父”,在台湾引起了论战。无独有偶,也有台湾民众反映,在参观铁道部园区旁的“三井仓库”时,一位自称刚上大一的导览员,“侃侃介绍三井出品的日东红茶,还说日本人来台之前,台湾没有种茶”。这位年轻导览员的讲解,既忽视了在日本殖民统治以前,台湾已经发展出兴盛的茶产业,同时也回避了日本殖民者联合资本家为了掠夺土地而对当地原住民的屠杀迫害。把以上三个与历史有关的事件综合来看,基本体现了当代台湾历史教育带来的问题:一是对原来史观的解构与重构;二是在历史时序错乱之下,历史认识与诠释的去脉络化、虚无化。

“去中国化”教科书沦为民进党的“政治宣传品”。2019年10月24日,台湾“历史教育新三自运动协会”在台北举行反对“去中国化”历史教科书记者会,图为台北市第一女子中学语文老师区桂芝(左一)在会上发言(图:新华社)

自李登辉于1997年推动初中《认识台湾》教科书以来,迄今20余年台湾的历史教育争议从未停歇过。有别于过去官方“国立编译馆”的统编教材,在历史学者杜正胜所提出“同心圆史观”助阵之下,台湾历史教科书无论政党如何轮替,基本框架不脱李登辉《认识台湾》教科书所奠下的轮廓,亦即台湾史-中国史-世界史的叙事方式。而在陈水扁执政时期,历史教科书的“同心圆史观”不只得到巩固,同时进一步缩减中国史的授课时数,并将“台湾地位未定论”写入教材,甚至委托“台独派”学者完成《海洋教育与教科书用词检核计划》,列出五大“不适合用词”的“标准”,下发各家教科书书商,依此编写教材:(一)“不客观历史价值标准、刻意褒扬或贬抑的非中性词汇”,例如将“日据时期”改为“日治时期”,并禁称孙中山为“国父”。(二)“自我矮化为地区或主体意识不清”,例如禁用“台湾地区”、“全省各地”与“两岸”等词。(三)“台湾与中国大陆分属不同政权时期的叙述,对中国的地名、历史朝代、特定人物等,未加注国名”,例如要求将“今山西省新绛县”的叙述改为“今中国山西省新绛县”,又如要求将“春秋战国时代”改为“中国春秋战国时代”。(四)“叙述日治时期台湾的人、事、物,却使用大清帝国、中华民国纪年”,例如要求将“中华民国16年”改为“大正5年”。(五)“对于特定词汇的使用不够精确”,例如规定不可使用“国字、国画、国剧、京剧、古典诗词”等词汇,来描述“中国特有的文物、文字、书画、戏剧、诗词等”;又如规定不得使用“历史上、古时候、古代、上古时代、老祖宗、古人、先人、先民”等词汇,来描述“时间或对象泛指中国古代或是古代之人”。李登辉与陈水扁时期的台湾历史教科书变革,一般被认为是历史教育“去中国化”,以及台湾新兴“国族”认同建构的滥觞。2008年国民党籍的马英九上台,宣称试图要对此“拨乱反正”,在不动“同心圆史观”的情况下,对以下五个部分进行修订:(一)说明三国时代以来中国大陆与台湾的关系;(二)加入日据时代台湾同胞参与祖国大陆抗日的内容;(三)课纲中注明中国史在1949年之后之所以只写中共的历史,是因为中华民国的部分已经写于台湾史之中;(四)删除“台湾地位未定论”内容,确定台湾属于中华民国;(五)中国史课时增加为一个半学期。然而,在部分书商抵制,以及“独派”学界和舆论的反弹下,历史教科书的内容并未大幅度修改,仅将旧教材简单修改便送审,甚至还出现了有版本称日本侵华战争为“圣战”、称台湾慰安妇是“自愿”的课文。后来马当局又推动了“课纲微调”,仅在几个关键用词上进行调整,例如将“日本统治时期”改为“日本殖民统治时期”,并重新纳入“台湾光复”。同时,新课纲也要求写进清廷治理台湾期间使台湾成为当时中国最现代化的省份,以及日据时期台湾人民遭受日本统治者的剥削与挤压,也要求说明五四运动与新文化运动对台湾的影响等等。在马英九卸任之前,“课纲微调”引发了“太阳花运动”之后大规模的高中学生“反课纲运动”,可说是台湾新兴“国族”认同建构的一次大规模成果“验收”与“操兵”,也是对两岸历史连结与传统中国史观的一次大规模反扑。民进党蔡英文挟著“太阳花”与反课纲运动的动能,于2016年风光入主“总统府”。她上台后所做的第一件事情,便是台湾“教育部”旋即宣布废止马时代的微调版课纲,并趁著即将上路的“十二年国教”,著手研拟新课纲,就此即可看出蔡当局在史观和意识形态领域的“用心良苦”。蔡英文当局在2019年8月正式施行“108课纲”,此前的审议阶段便风波不断,例如在反课纲运动中主张“如何证明慰安妇全部都是被迫”的学生林致宇,也被遴选为台湾“教育部课审委员”。就算在香港“修例风波”中,因不满港府作为,林致宇曾寄送放置冥纸和以血红色油漆染成的“血衣”包裹,以此恐吓香港驻台机构“香港经济贸易文化办事处”,台湾“教育部”非但没有解除其“课审委员”的职务,甚至还肯定其过去参与课程的用心。“108课纲”规范历史科教学的部分(社会领域)在2018年10月公布,从研拟到施行的过程争议无处不在。课纲强调历史课程的规划“从人民的主体观点出发,主题安排略古详今,空间推移由近及远”。其中初中采行“通史”教学,而高中则是“专题”教学;后者不仅打乱了历史首重的时间感,且将中国史纳入了东亚史的范畴,淡化中国史的主体立场。与此同时,台湾史的课纲有一主题“现代国家的形塑”,目的在于引领学生思考“台澎金马如何成为一体”,透过国际条约、宣言、决议文与公报的比较,去讨论“国际局势与台湾地位”。而据此课纲所编写出来的教科书,又把“台湾地位未定论”重新纳入,李登辉的“两国论”也在历史课本中复活了。至于初中历史的部分,由于以通史的形式教学,但又强调“略古详今”的原则,因此中国史与台湾史的比例严重失衡,例如以6节数来教学日本统治台湾50年的历史,而商周到宋元史同样也是6节数。这个情况便导致了先前台湾媒体所关注的荒谬现象:中国历史人物只提到秦始皇,而汉武帝等人则匆匆带过,《史记》、《汉书》、三国、魏晋南北朝、贞观之治、杨玉环与安史之乱更是统统不见。一位初中教师便投书批评:“没有足够的人物与事件支撑,新课纲只有表面的文化叙述,彷佛成了没有钢筋的豆腐渣工程。”除此之外,各个版本的教科书、参考书,出于编者与书商的政治意识形态,对于中国的敌视和误导,也出现在教育现场。例如有家长投诉,某版本初中地理讲义,描述当代中国大陆的经济情况是“中国工业废气飘至台日韩甚至美国西岸”、“行动支付(移动支付)盛行是因为提款机品质不佳”、“一带一路制造穷国债务陷阱”,以及“不愿意积极配合签订气候变迁国际公约”等等,不只与事实严重脱节,对中国大陆与国际情势的理解更是落伍且停滞。

“反中”意识形态的扩大再生产

平心而论,教科书本身就是国家机器意识形态的强制灌输,历史教育更是透过史观建立自我认同的场域,既体现了台湾主政者“台独”与“独台”的政治属性,也是台湾社会主流意识形态的反映。因此以上提到的争议事件,不过只是冰山一角,就算新课纲脱下“去中化”的外衣,成长于李扁时期“反共仇中”的一代人,如今已经成为台湾中小学教育的主力教师,同样会把自身的意识形态传播给下一代。例如在新媒体发达的今天,台湾许多影音创作者便以历史作为题材,内容夹杂了“反中”“台独”思维,但这些作品又成为年轻教师乐于引入课堂的辅助教材,从而让台湾这一套以反共、亲美、媚日为内涵的冷战内战意识形态不断地扩大再生产。力推“108课纲”的蔡英文当局,比过往台湾任何一届执政当局,来得更加用力与彻底,试图把台湾“打造”为一座极度偏执的意识形态堡垒。包括课纲与课本在内的历史教育,只是其工程的第一步,其他领域和环节也未曾停歇,例如以行政权力成立“促进转型正义委员会”(“促转会”)“不当党产处理委员会”,法律方面也有“国安五法”与《反渗透法》的订定,以及媒体界与文化界的全面渗透。蔡英文本人所推荐的历史著作及其出版社,便是在宣扬“元清非中国”“李白不是中国人”等目的在于肢解中国的颠倒史观;又如《返校》这类的电影作品,在性质上像是“促转会”的政治文宣,透过扭曲历史来重构认同。更别说新闻媒体内容产制的全面沦陷,按著民进党当局的思想面貌,重新打造了台湾民众的“三观”。台湾与香港由于近代历史的特殊性,而且都曾经是冷战最前线,史观与意识形态的冲突、拉扯,势必比其他地方来得更加激烈与尖锐。台湾20多年来的历史教科书争议,便是这个形势的一个缩影,因此只要台湾问题一天未解决、只要中美结构性矛盾持续下去,都仍然会以不同形式在台湾内部烽火遍地。香港经历了“修例风波”的动荡与撕裂,通识教育改革的重要性也回到香港社会的视域之中,台湾历史教育的经验,便是值得反思的借鉴。

![]()