“即使夜再黑,再漫长,但在某个时间某个地点,你一定会遇到一个愿意一直为你点灯的人,他只是个普通人,或许是一无所有,但他会把自己所有的光都留给你,驱散你生活中的黑暗。”江迅新著《在黑夜点灯——香港这一年:不能忘却的他和她》记录了在“修例风波”那一段风雨如晦的日子里,反抗“黑暴”的六位“点灯人”的故事,这些时代的“点灯人”在黑夜中照亮了历史的真相。

文|本刊记者 高峰

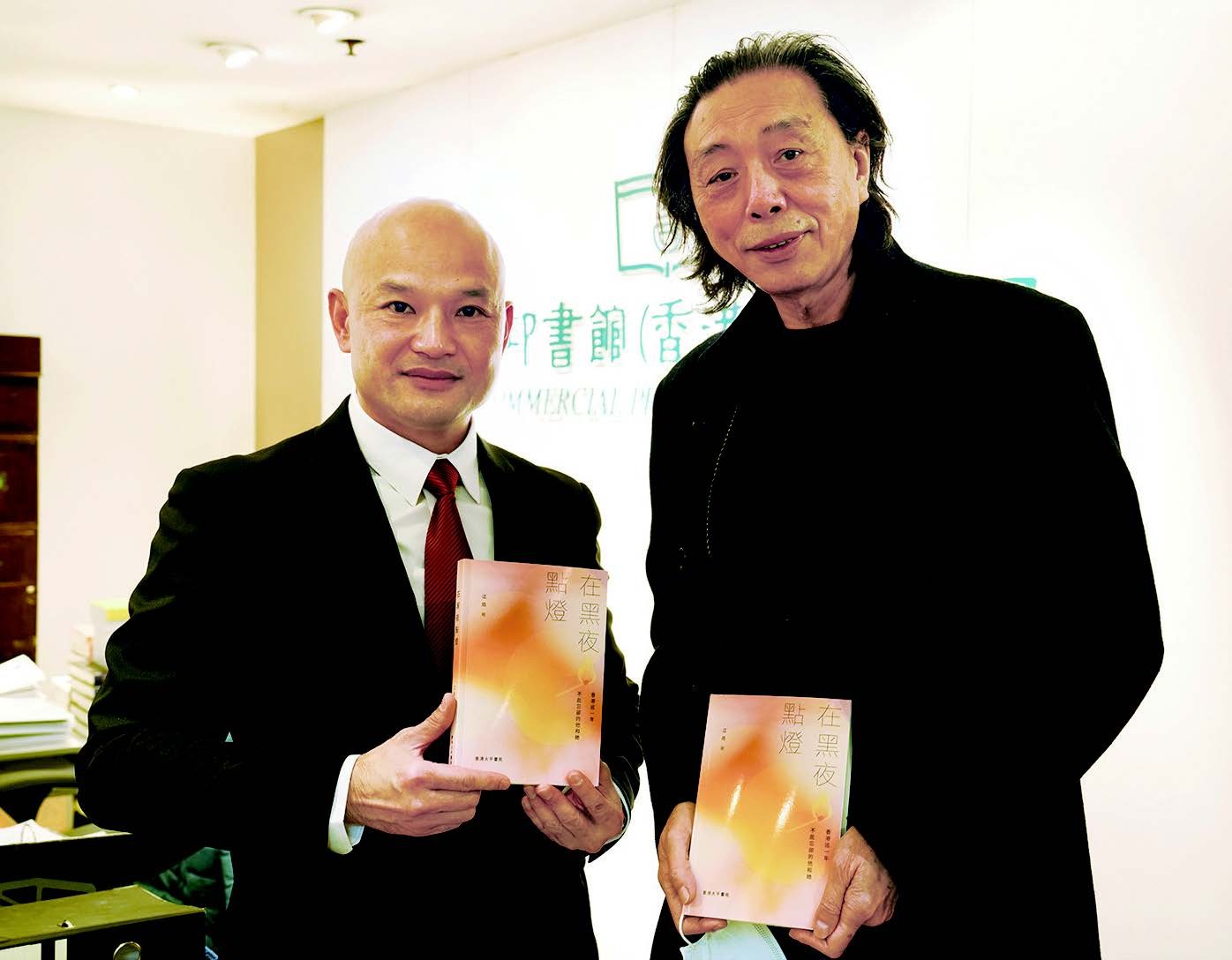

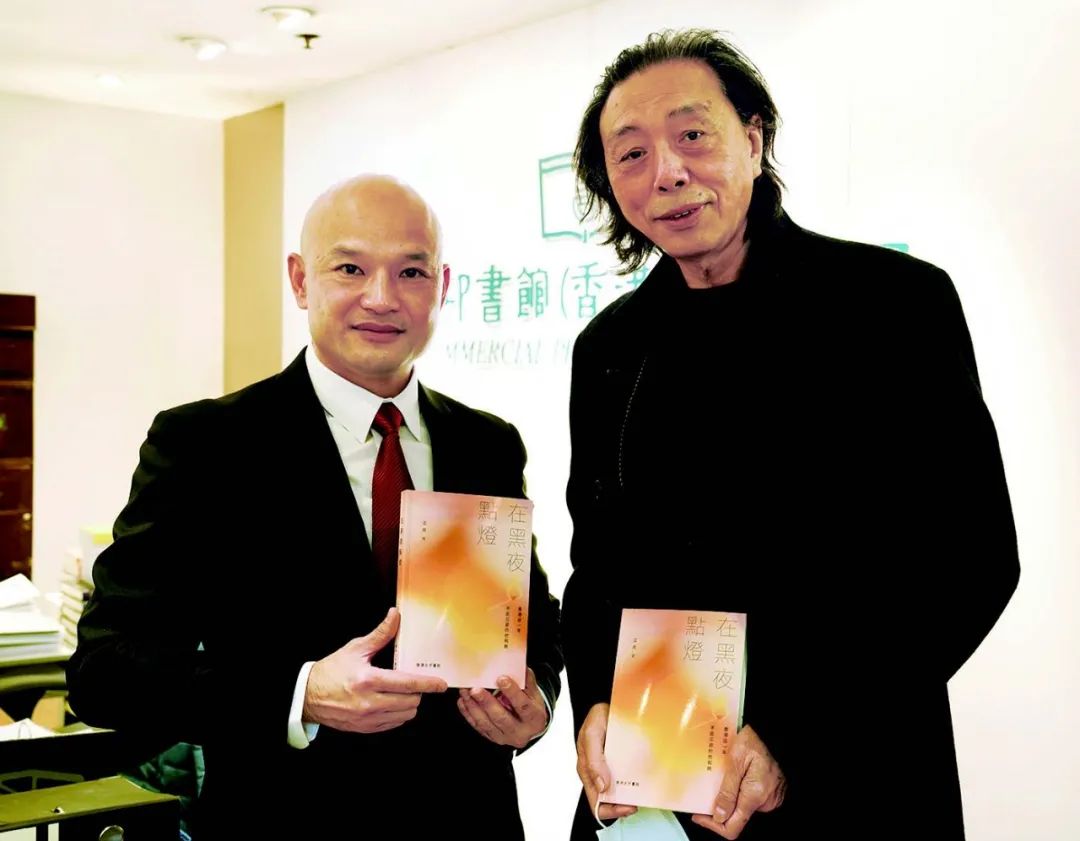

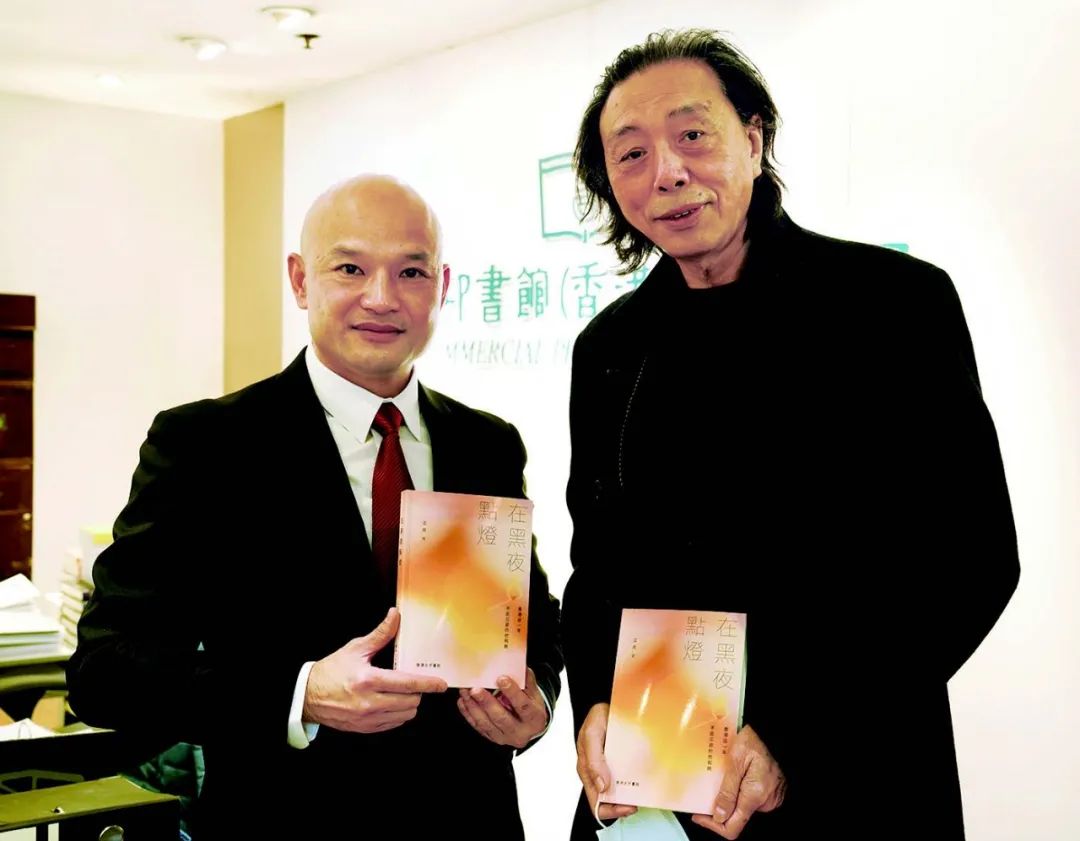

江迅(右)与“光头警长”刘泽基合影

江迅写作《在黑夜点灯》的缘起,要回溯到《亚洲周刊》2020年第2期的封面故事。这一期周刊封面大标题“2019风云人物:香港警察”,在“修例风波”激进敏感的社会氛围中显得尤其醒目。“香港警察是2019年最被扭曲、最被辱骂的群体,也是最被仰赖、最被敬重的群体。在关键时刻,忍辱负重的香港警察守护著香港的法治。他们是香港社会的‘定海神针’,是香港市民福祉的‘守护天使’。”正是为了表达这一主题,周刊副总编辑江迅亲自操刀,写下了16,000字的长篇封面故事。

孰料,当期周刊甫一出版,江迅的“朋友圈”很快引发震动。香港天地图书公司前总编辑颜纯钩在个人脸书发表《与邱立本、江迅绝交书》,翌日,江迅一位20多年的台湾女性朋友也私底下微信他“我想我们以后还是别见面了”。因为赞誉香港警察,四、五位朋友陆续与他“绝交”。“我不解,我伤心,春节期间我都不敢主动与朋友联络,我不想知道又少了哪一位朋友。”江迅回忆当时的情形,“不过,我绝不后悔。我撑警,因而失去了一些朋友;我撑警,又有更多的朋友走近身边。我的心目中,世界一经打开,便收不起来了:香港警察的世界。”这种情绪在他心中越积越浓,一种强烈的表达欲望需要寻找宣泄的渠道。

最后,他选择自己最熟悉的方式表达这种强烈的情感——他奔波第一线,采访了“修例风波”中六位不同领域、不同阶层的反“黑暴”英雄,包括“十四亿人茶餐厅”老板娘李凯瑚、坚持清洁社区的高松杰、以视频传递爱国爱港之情的冼国林、蹈锋饮血的何君尧、“光头警长”刘泽基、“陀枪”男人林志伟,写下他们的人生故事、成长历程,写下他们的所思所想、敢作敢为,大有“借他人酒杯,浇自己块垒”之意,更是“见微知著”,以个体的悲欢故事,记录香港的历史风云。

“十四亿人茶餐厅”墙上贴满了撑警标语

“宏大叙事有必要,但有时很难把个体命运展开来。”作为出版方,香港商务印书馆总编辑毛永波看重的正是《在黑夜点灯》中那些平凡个体的坚守与勇气,甚至是困境与无奈,“这些鲜活、立体、朴实的人,有血有肉,更打动人,也给读者带来更多想象空间。”这恰恰也是江迅所要表达的:“每一株小草,都是一种美的感召,都孕育着香港春天的希望。”

“这部书不是新闻报道,

而是纪实文学”

记者:这本书采访的六位人士,您是如何选取的,是出于怎样的考虑?

江迅:为什么选择这六位,我想他们的感人故事表明我没有选错。除了警察外,还有茶餐厅女老板,有立法会议员,有青年义工,有视频“网红”……其实我还想选更多的,比如,在镇暴行动中被暴徒割伤颈部的香港警队冲锋队警长阿力,我在警察体育游乐会采访了他;将军澳警区训练及职员关系主任助理冯雪蕙,我在西九龙机动部队行动基地采访了她。在书中,出于字数的考虑,我只是简要提到他们,以后有机会再撰写他们的故事。

2019年11月10日,何君尧遇刺出院后首度现身屯门美乐花园选区内为区选摆街站拉票(图:北京日报)

其实,像书中李凯瑚那样的撑警“蓝店”老板还有不少,譬如大埔驰名小食店“友口馥”老板娘王莉莉,也是“灵魂在高处”的香港人。还有深水埗西九龙中心“空姐牛肉饭”的老板郭德英,有位于西环的口水鸡专门店老板张太,有在太子花园街开设水饺店的王老板……我最初还想采访伍淑清,她是我多年前采访过的朋友。美心(即美心食品)是“修例风波”中被“装修”的代表。美心由伍舜德及伍沾德两兄弟在上世纪创办,2019年8月25日,中央电视台播出对伍沾德长女伍淑清的访问,当时她只告诫年轻人眼光要开阔,不要被外部势力蛊惑,言论尚未惹火,大众亦未将她与美心直接扯上关系,但开学后形势急转直下。9月10日,伍淑清出席联合国人权理事会会议,发表了“一小撮示威者不代表750万港人”的言论。对此,年轻示威者发起“伍淑清及何超琼不代表香港市民”活动。伍淑清其实不是美心员工也不是管理层,却令美心店面一再被暴徒“装修”。我打电话给伍淑清,希望采写她的故事,她抱憾作了解释,担心会对家族的生意带来进一步冲击,希望我理解。

记者:通过对这六位“点灯人”的记录,您要表达的是什么,您期待会有什么影响?

江迅:我在书中写高松杰的故事时,引用了他的一段话。他对我说,“不管是当义工,还是参政,我只是小小人物,只是香港这片土地上的一株小草。”我想,每一株小草,都是一种美的感召,都孕育著香港春天的希望。这本书想要表达的正是这种感召。

我当记者46年了,加入中国作家协会也近40年了,不论是记者也好,是纪实文学作家也好,都是一个历史的记录者,是一个时代的记录者。这部书不是新闻报道,而是纪实文学。我要让读者更多感触到文学性。采写人物时,我力求多讲故事,追求细节。采,讲究深入,像矿工一样,再掘进中采到高品位的矿石。写,讲究文采,将得来不易的矿石提炼加工成精良产品。在急遽变化的当今时代,人们更希望从历史的追忆中寻找文化的延续、身份的认同和精神的传承。

“香港不能成为国家安全的缺口”

记者:当前,“修例风波”暂告一个段落,您怎么看香港社会的发展态势?

江迅:这一段时间,恐怕是相信美式民主的人最困惑的日子,美国国会被一群暴民占领,所谓“政变”背后的核心原因,是美国制度面临重大挑战。这是过去多少香港人想都不会想到的事,如今却出现在标榜制度优越的美国,能不令唯美国是瞻的一些香港人尴尬?有学者说,或许这是美国民主神话的破灭,给中国制度自信反而打了一剂强心针。昨日香港,今日美国。人们聚焦美国,也聚焦香港。另一方面,中国这些年来的制度自信明显增强,这种发展值得有心的香港人审视。中国在一个个事件中逢山开路、遇水搭桥,从实践中摸索前行,所以中国在应对事务上比许多人想像的更为务实。香港一些政客,恐怕更多是一种无法正视现实的鸵鸟心态。“如实”看待中国的制度自信,恐怕是必须踏出的第一步。内地40多年的改革开放就是一种对现实的正视,你不正视现实就会被现实淘汰。天下大势,浩浩荡荡,香港人要正视的一个重要现实就是香港国安法的颁布实施。

记者:香港国安法的颁布实施给香港社会带来哪些变化?

江迅:当下,香港正处于“由乱向治”的关键时刻。一些人组织策划实施所谓“35+”、“初选”和“揽炒十步曲”。对此,在香港实施“有牙老虎”的国安法,是为了依法防范、制止和惩治极少数危害国家安全的行为。日前,特区政府保安局局长李家超接受我独家专访时透露,香港国安法生效以来,拿生效前后5个月的拘捕数据作比较,会发现因群众聚集而引起破坏性案件被捕人数下降了50%,那些很活跃、明目张胆的“港独”和危害国家安全的行为也停下来了。就是在这样的大背景下,香港商务印书馆在2020年最后的日子,出版了我创作的11万字纪实文学《在黑夜点灯》。

记者:“修例风波”令香港社会对国家安全有了更深刻的理解,您如何看待国家安全与香港繁荣稳定的关系?

江迅:跨入新的一年,中央政法工作要抓好“十件要事”,其中第四条是:坚决捍卫国家政治安全。严密防范打击敌对势力渗透颠覆破坏活动,推进香港国安法实施,巩固反恐怖反分裂斗争成果,系统防控网络安全风险,筑起维护国家政治安全的铜墙铁壁。这是今年1月9日至10日在北京召开的一年一度中央政法工作会议上披露的信息。日前,中共中央印发《法治中国建设规划(2020-2025年)》,是中国第一次以五年规划的形式提出法治建设纲要。这一规划提到“防范和反对外部势力干预香港、澳门事务,保持香港、澳门长期繁荣稳定。”这一表述体现了中央在香港事务上的针对性与政策延续性,香港不能成为国家安全的缺口,这不仅关乎国家安全的维护,也关乎香港自身的繁荣稳定。

本文发表于《紫荆》杂志2021年2月号

监制:连振海

编辑:哈元源、莫洁莹

校对:赵珊

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

“即使夜再黑,再漫长,但在某个时间某个地点,你一定会遇到一个愿意一直为你点灯的人,他只是个普通人,或许是一无所有,但他会把自己所有的光都留给你,驱散你生活中的黑暗。”江迅新著《在黑夜点灯——香港这一年:不能忘却的他和她》记录了在“修例风波”那一段风雨如晦的日子里,反抗“黑暴”的六位“点灯人”的故事,这些时代的“点灯人”在黑夜中照亮了历史的真相。

文|本刊记者 高峰

江迅(右)与“光头警长”刘泽基合影

江迅写作《在黑夜点灯》的缘起,要回溯到《亚洲周刊》2020年第2期的封面故事。这一期周刊封面大标题“2019风云人物:香港警察”,在“修例风波”激进敏感的社会氛围中显得尤其醒目。“香港警察是2019年最被扭曲、最被辱骂的群体,也是最被仰赖、最被敬重的群体。在关键时刻,忍辱负重的香港警察守护著香港的法治。他们是香港社会的‘定海神针’,是香港市民福祉的‘守护天使’。”正是为了表达这一主题,周刊副总编辑江迅亲自操刀,写下了16,000字的长篇封面故事。

孰料,当期周刊甫一出版,江迅的“朋友圈”很快引发震动。香港天地图书公司前总编辑颜纯钩在个人脸书发表《与邱立本、江迅绝交书》,翌日,江迅一位20多年的台湾女性朋友也私底下微信他“我想我们以后还是别见面了”。因为赞誉香港警察,四、五位朋友陆续与他“绝交”。“我不解,我伤心,春节期间我都不敢主动与朋友联络,我不想知道又少了哪一位朋友。”江迅回忆当时的情形,“不过,我绝不后悔。我撑警,因而失去了一些朋友;我撑警,又有更多的朋友走近身边。我的心目中,世界一经打开,便收不起来了:香港警察的世界。”这种情绪在他心中越积越浓,一种强烈的表达欲望需要寻找宣泄的渠道。

最后,他选择自己最熟悉的方式表达这种强烈的情感——他奔波第一线,采访了“修例风波”中六位不同领域、不同阶层的反“黑暴”英雄,包括“十四亿人茶餐厅”老板娘李凯瑚、坚持清洁社区的高松杰、以视频传递爱国爱港之情的冼国林、蹈锋饮血的何君尧、“光头警长”刘泽基、“陀枪”男人林志伟,写下他们的人生故事、成长历程,写下他们的所思所想、敢作敢为,大有“借他人酒杯,浇自己块垒”之意,更是“见微知著”,以个体的悲欢故事,记录香港的历史风云。

“十四亿人茶餐厅”墙上贴满了撑警标语

“宏大叙事有必要,但有时很难把个体命运展开来。”作为出版方,香港商务印书馆总编辑毛永波看重的正是《在黑夜点灯》中那些平凡个体的坚守与勇气,甚至是困境与无奈,“这些鲜活、立体、朴实的人,有血有肉,更打动人,也给读者带来更多想象空间。”这恰恰也是江迅所要表达的:“每一株小草,都是一种美的感召,都孕育着香港春天的希望。”

“这部书不是新闻报道,

而是纪实文学”

记者:这本书采访的六位人士,您是如何选取的,是出于怎样的考虑?

江迅:为什么选择这六位,我想他们的感人故事表明我没有选错。除了警察外,还有茶餐厅女老板,有立法会议员,有青年义工,有视频“网红”……其实我还想选更多的,比如,在镇暴行动中被暴徒割伤颈部的香港警队冲锋队警长阿力,我在警察体育游乐会采访了他;将军澳警区训练及职员关系主任助理冯雪蕙,我在西九龙机动部队行动基地采访了她。在书中,出于字数的考虑,我只是简要提到他们,以后有机会再撰写他们的故事。

2019年11月10日,何君尧遇刺出院后首度现身屯门美乐花园选区内为区选摆街站拉票(图:北京日报)

其实,像书中李凯瑚那样的撑警“蓝店”老板还有不少,譬如大埔驰名小食店“友口馥”老板娘王莉莉,也是“灵魂在高处”的香港人。还有深水埗西九龙中心“空姐牛肉饭”的老板郭德英,有位于西环的口水鸡专门店老板张太,有在太子花园街开设水饺店的王老板……我最初还想采访伍淑清,她是我多年前采访过的朋友。美心(即美心食品)是“修例风波”中被“装修”的代表。美心由伍舜德及伍沾德两兄弟在上世纪创办,2019年8月25日,中央电视台播出对伍沾德长女伍淑清的访问,当时她只告诫年轻人眼光要开阔,不要被外部势力蛊惑,言论尚未惹火,大众亦未将她与美心直接扯上关系,但开学后形势急转直下。9月10日,伍淑清出席联合国人权理事会会议,发表了“一小撮示威者不代表750万港人”的言论。对此,年轻示威者发起“伍淑清及何超琼不代表香港市民”活动。伍淑清其实不是美心员工也不是管理层,却令美心店面一再被暴徒“装修”。我打电话给伍淑清,希望采写她的故事,她抱憾作了解释,担心会对家族的生意带来进一步冲击,希望我理解。

记者:通过对这六位“点灯人”的记录,您要表达的是什么,您期待会有什么影响?

江迅:我在书中写高松杰的故事时,引用了他的一段话。他对我说,“不管是当义工,还是参政,我只是小小人物,只是香港这片土地上的一株小草。”我想,每一株小草,都是一种美的感召,都孕育著香港春天的希望。这本书想要表达的正是这种感召。

我当记者46年了,加入中国作家协会也近40年了,不论是记者也好,是纪实文学作家也好,都是一个历史的记录者,是一个时代的记录者。这部书不是新闻报道,而是纪实文学。我要让读者更多感触到文学性。采写人物时,我力求多讲故事,追求细节。采,讲究深入,像矿工一样,再掘进中采到高品位的矿石。写,讲究文采,将得来不易的矿石提炼加工成精良产品。在急遽变化的当今时代,人们更希望从历史的追忆中寻找文化的延续、身份的认同和精神的传承。

“香港不能成为国家安全的缺口”

记者:当前,“修例风波”暂告一个段落,您怎么看香港社会的发展态势?

江迅:这一段时间,恐怕是相信美式民主的人最困惑的日子,美国国会被一群暴民占领,所谓“政变”背后的核心原因,是美国制度面临重大挑战。这是过去多少香港人想都不会想到的事,如今却出现在标榜制度优越的美国,能不令唯美国是瞻的一些香港人尴尬?有学者说,或许这是美国民主神话的破灭,给中国制度自信反而打了一剂强心针。昨日香港,今日美国。人们聚焦美国,也聚焦香港。另一方面,中国这些年来的制度自信明显增强,这种发展值得有心的香港人审视。中国在一个个事件中逢山开路、遇水搭桥,从实践中摸索前行,所以中国在应对事务上比许多人想像的更为务实。香港一些政客,恐怕更多是一种无法正视现实的鸵鸟心态。“如实”看待中国的制度自信,恐怕是必须踏出的第一步。内地40多年的改革开放就是一种对现实的正视,你不正视现实就会被现实淘汰。天下大势,浩浩荡荡,香港人要正视的一个重要现实就是香港国安法的颁布实施。

记者:香港国安法的颁布实施给香港社会带来哪些变化?

江迅:当下,香港正处于“由乱向治”的关键时刻。一些人组织策划实施所谓“35+”、“初选”和“揽炒十步曲”。对此,在香港实施“有牙老虎”的国安法,是为了依法防范、制止和惩治极少数危害国家安全的行为。日前,特区政府保安局局长李家超接受我独家专访时透露,香港国安法生效以来,拿生效前后5个月的拘捕数据作比较,会发现因群众聚集而引起破坏性案件被捕人数下降了50%,那些很活跃、明目张胆的“港独”和危害国家安全的行为也停下来了。就是在这样的大背景下,香港商务印书馆在2020年最后的日子,出版了我创作的11万字纪实文学《在黑夜点灯》。

记者:“修例风波”令香港社会对国家安全有了更深刻的理解,您如何看待国家安全与香港繁荣稳定的关系?

江迅:跨入新的一年,中央政法工作要抓好“十件要事”,其中第四条是:坚决捍卫国家政治安全。严密防范打击敌对势力渗透颠覆破坏活动,推进香港国安法实施,巩固反恐怖反分裂斗争成果,系统防控网络安全风险,筑起维护国家政治安全的铜墙铁壁。这是今年1月9日至10日在北京召开的一年一度中央政法工作会议上披露的信息。日前,中共中央印发《法治中国建设规划(2020-2025年)》,是中国第一次以五年规划的形式提出法治建设纲要。这一规划提到“防范和反对外部势力干预香港、澳门事务,保持香港、澳门长期繁荣稳定。”这一表述体现了中央在香港事务上的针对性与政策延续性,香港不能成为国家安全的缺口,这不仅关乎国家安全的维护,也关乎香港自身的繁荣稳定。

本文发表于《紫荆》杂志2021年2月号

监制:连振海

编辑:哈元源、莫洁莹

校对:赵珊