二十世纪的香港艺坛,可谓中西交汇,百花齐放。凭藉特殊的历史条件和地理位置,一批批文人雅士,尽管持有不同政见与理念、来自不同地方与门派,都不约而同地选择了香港作为他们短期或长期的“落脚点”。在此期间,志趣相投的便各自设立组织抱团取暖,不少诗社、书画会应运而生,当中最具代表性、影响最深远的非披荆文会莫属。而研究二十世纪香港艺术团体,披荆文会更是不可或缺,是一个绕不开、避不掉的课题。

群流汇聚,少长咸集

二十世纪五十年代初,内地战乱甫定,各方人马移居香江。然而,在港英政府管治下,华人即使满腹经纶,也难以在政坛上有所发展。相反地,民间组织如雨后春笋,纷纷集结而立,文艺界更是活跃,涛画会、健社、庚寅书画会、香港美术专科学校、香港艺术社、风社、中国自由画家协会、丙申社、香港中国美术会、中国书法协会及披荆文会等相继创办。

“中以披荆人数最众。各社社友多为其座上客。俨然群流所汇也。李文格先生以祭酒之尊。结客无男女少长之别。殷勤款待。十席联开。匝月为期。于兹卅载。”

1971年,南海潘新安所著《草堂诗缘》“集三”在开篇便作出以上评述,披荆文会在当时诸多艺文社中的地位可想而知。披荆文会,又名披荆文社,由广东南海西樵籍诗人李文格创办。

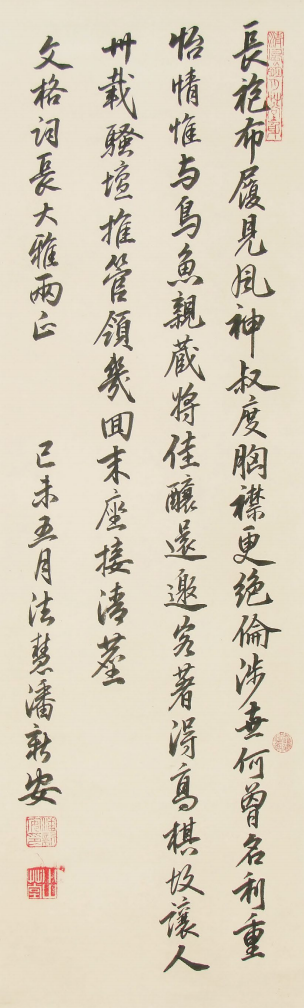

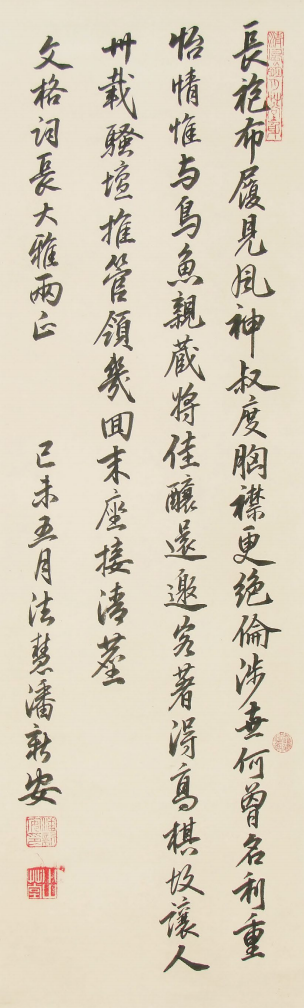

“长袍布履见风神,叔度胸襟更绝伦;涉世何曾名利重?怡情惟与鸟鱼亲。藏将佳酿还邀客,著得高棋故让人;卅载骚坛推管领,几回末座接清尘?”

潘新安《赠李文格诗》1979年

潘新安1979年的诗作,详尽概括了李文格会长温文尔雅、谦恭礼让的儒者风范,也正因为李会长的“叔度胸襟”,才凝聚了各界俊贤,少长咸集。他们踊跃加入披荆,积极参与,使披荆会务蒸蒸日上,并在很大程度上推动了香江艺坛的发展。

李文格,字冷渔,生于1914年1月11日(农历癸丑腊月十六日),终于2000年2月14日(农历庚辰正月初十)。年轻时在广州十三行从事金银贸易生意,来港后经姨丈何贤介绍任职中华总商会华人企业公司司库,活跃于香港金银贸易场。他擅长书法,尤工楷书,能悬腕写小楷; 亦善诗词,喜好粤曲、琴棋书画等中华文化。

根据1962年7月23日《香港工商日报》刊载消息,披荆文会于前一日举行四周年二百期纪念庆宴,席设山珍酒家,到会文友及来宾众多,仅登出之“名单择录”已有164人。当中,诗词界有李供林、苏世杰、冯渐逵、陈湛铨、苏文擢、张纫诗、潘小磐等,书画界有邓芬、梁伯誉、李凤廷(公)、杨善琛(深)、周公理、张韶石等,曲艺界有邵铁鸿、雷宏张、李向荣、冼剑丽、梁素琴、吕文成等,还有马武仲、马宾甫昆仲及黄啬名、王商一、刘幈宇、郑春霆等知名人士,可谓各界精英云集,盛况空前。

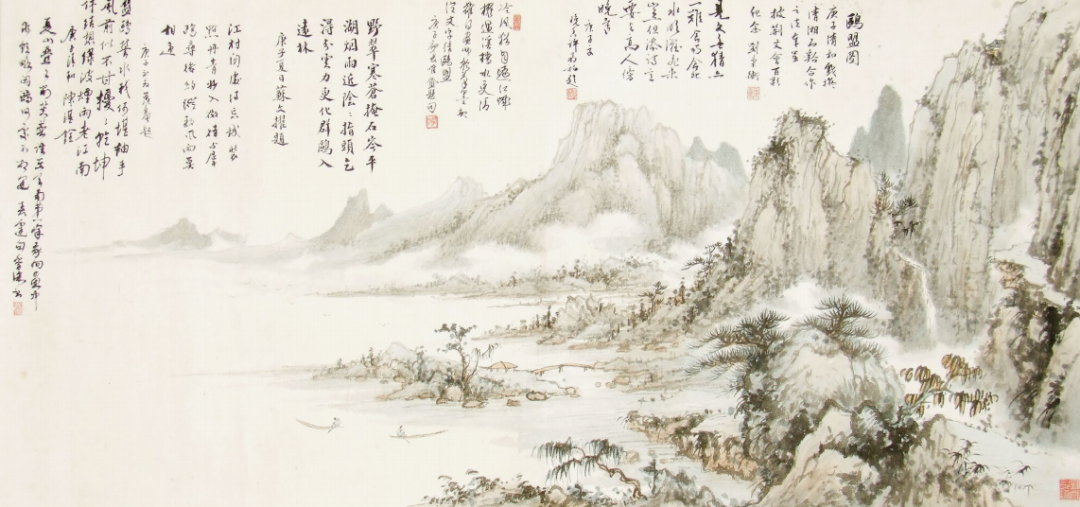

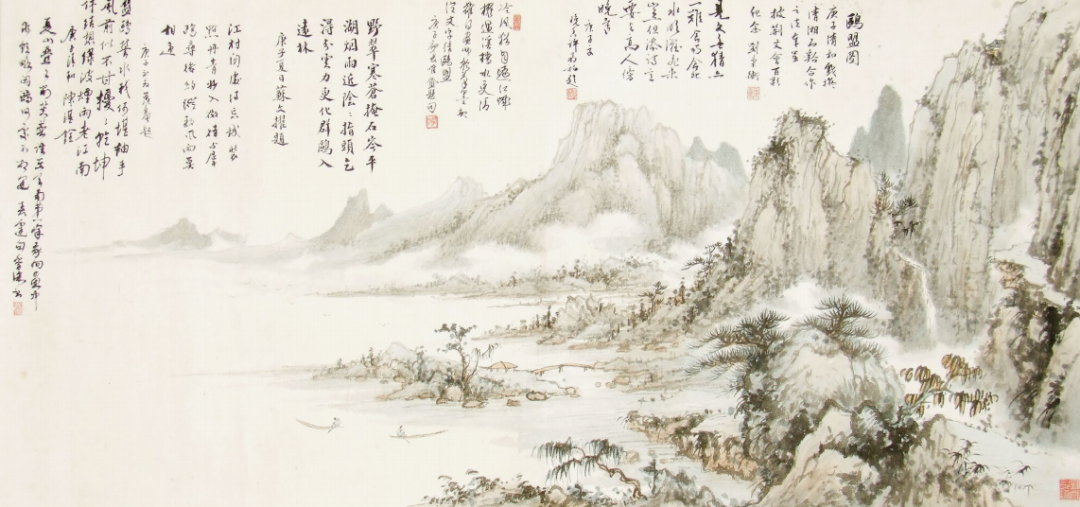

邓芬《长青图》1960年

常设社课,诗文纪盛

披荆每期雅集都会事先布置“社课”,连同雅集的时间、地点一并登出启事。雅集过后,又将会员诗词作品选载在报纸上,常见于《华侨日报》及《工商日报》。这些诗词歌赋,既是众会友抒情畅怀之作,又是当时艺坛的真实写照。如今,时过境迁,会友大都仙逝,我们只可以凭藉这些诗作穿越时空去深入了解昔日景象。

“社剙披荆寄意深,不殊蓝缕启山林;海隅雅会百来复,一线斯文天地心。”

这首七绝是硕果社创会四子之一的冯渐逵所作,刊登在1960年6月5日的《华侨日报》,为披荆“二周百期社集诗词”之一。由此可见,披荆初期雅集相当频密,短短两年已迎来百期盛会。最初雅集地点就设在李会长的北角住所海滨花园,加上香港本身也是位于中国南部沿岸的一个海岛,所以会友诗作常出现有“海滨”“海隅”“海角”等字眼。

二十世纪六十年代,披荆雅集移师金龙酒家、山珍楼,开始设置酒宴招待会友。随著参加人数增多,改为每月一会,直至九十年代结束,所有酒席开支活动经费均由李文格会长一人承担,四十年如一日,就这份坚持和无私奉献相信在香港艺坛找不到第二人!

“月夜群贤叙一楼(李文格),叨陪末席证盟鸥(黄志鸿);诗书文酒弦歌阙(卓淡影),高会欣逢二十周(何敏公)!”

1976年3月14日,披荆文会假座铜锣湾波斯富街百佳酒楼举行二十周年雅集,此首“大席筵前即席联句”别具意义。是日到会者众,宴开十余席,更有邵铁鸿、李芬芳、雷宏张等名师歌曲娱宾,黄思潜、刘秉衡、周公理、周思聪、萧立声、李抚虹等即席挥毫,宾朋兴高采烈,乐而忘返。22日,《华侨日报》刊出到会文友名单,选登即席联句共五首,对此次雅集作了详细报导。

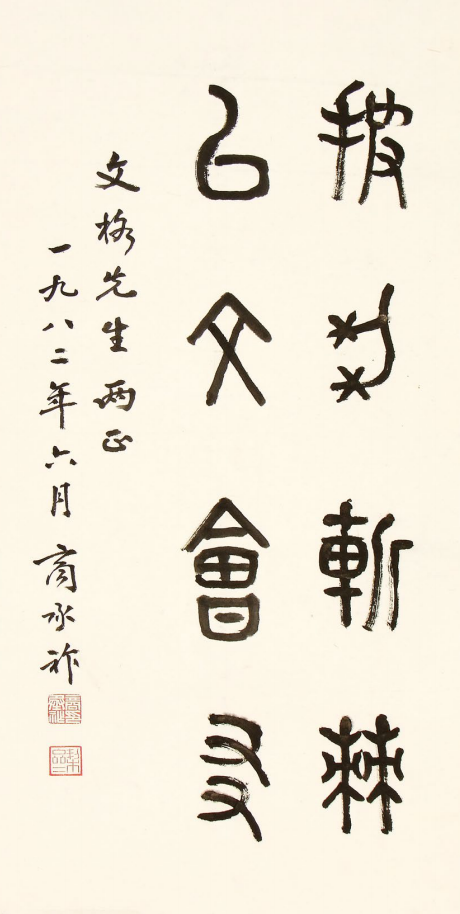

“披荆斩棘,以文会友。”

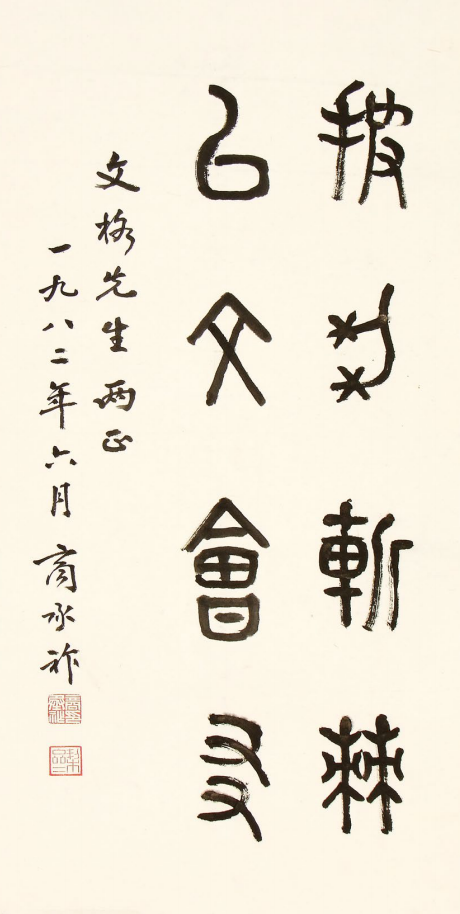

这八个字,是末代探花商衍鎏之子商承祚1982年所书,虽然距披荆成立已经二十多年,却道出了李会长及披荆仝人的创会初心。特别是在五十年代,对于新来港仍居无定所、为口奔驰的骚人逸客们来说,披荆的横空出世,犹如雪中送炭,使他们可以重操翰墨,咏诗论文,各展所长。

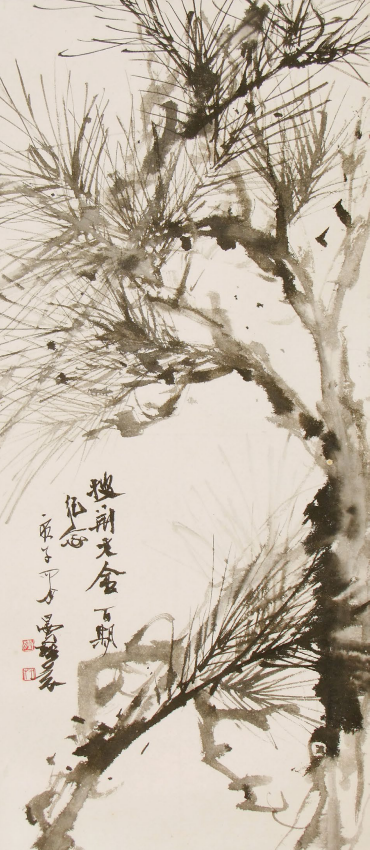

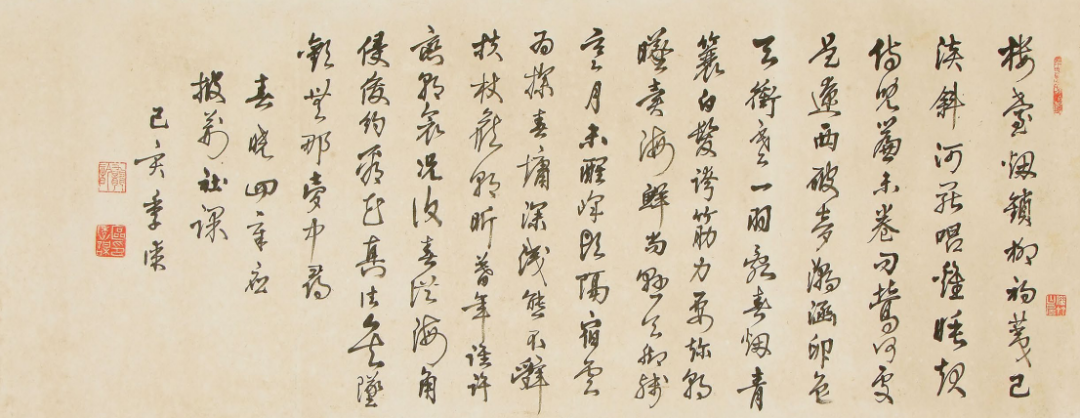

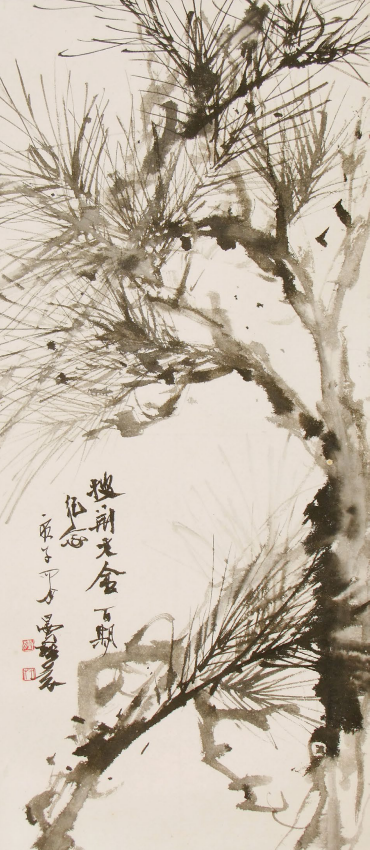

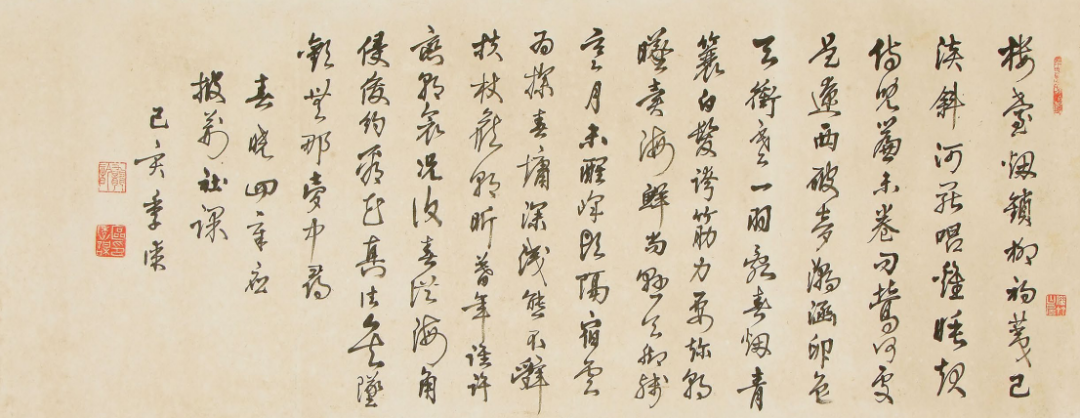

区季谋《春晓四章》1962年

吉光片羽,翰墨飘香

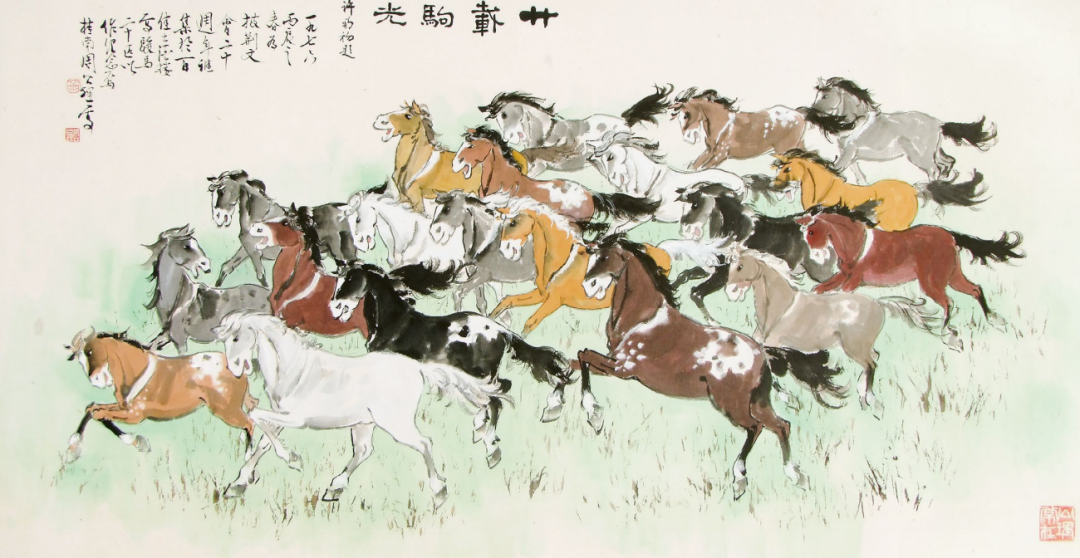

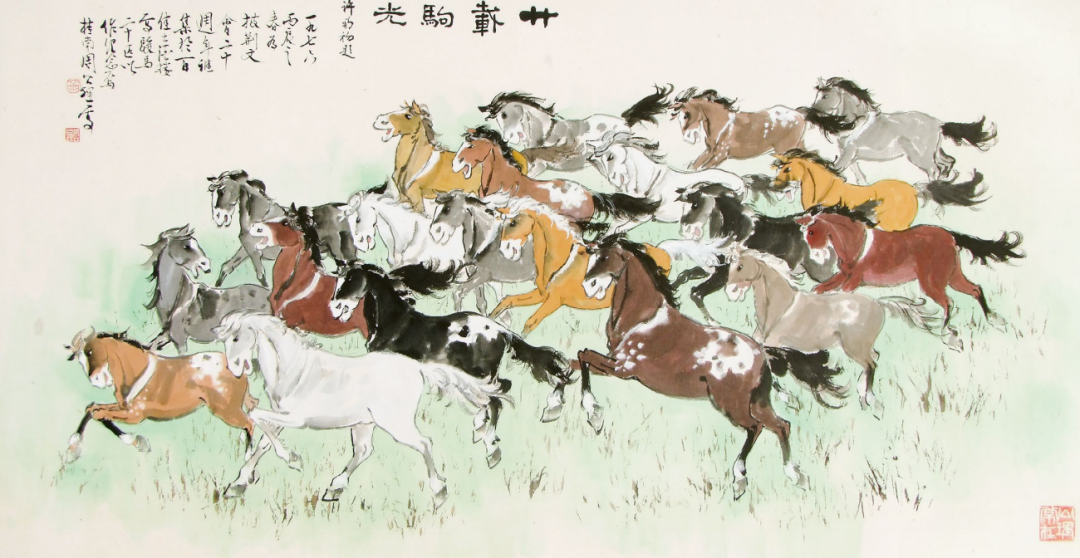

关于披荆文会的成立时间,有三种说法。第一种说法是“1946年”,依据潘新安1971年诗文提及“于兹卅载”推算,至少由1946年李会长从广州移居香港已开始;第二种说法是“1958年”,依据是“己亥(1959年)春仲”区季谋《行书》有“披荆社周岁置酒见招”题识;第三种说法则是“1956年”,1976年披荆文会席设百佳大酒楼举行廿周年庆典,周公理特制《廿载驹光(许菊初题)》,及伍彝生、余匡父、刘秉衡、叶玉超、唐碧珍、陈仲文、陈荣森、张健池、梁朗秋、盛献三、麦国侦、杨兆东、黎心斋、罗博溱等所作近二十幅书画志贺,均可为证。

周公理《廿载驹光(许菊初题)》1976年

2011年8月,普艺文化促进会出版了《披荆文会》纪念册,笔者有幸参与了编辑工作,深感意义重大。当时,编委们经过仔细研究和分析,首先排除了“1946年”李会长初来乍到便成立披荆文会的可能性,而后得出“草创于1956年,1958年正式成立”的共识。

《披荆文会》共收录会友作品275幅,按创作时间分为“五十年代”、“六十年代”、“七十年代”、“八十年代”及“其他”五个部份。当中,“其他”部份除了少量“九十年代”及未署年干作品外,尚有李会长5幅私人藏画。虽然这些书画仅为披荆数十年雅集唱酬之吉光片羽,却是首次最全面地再现前辈墨迹、创作历程及文化背景,也为研究香港艺术史提供了一份不可多得的珍贵资料。

“西风起在岭之旁,千尺流泉挂夕阳;拄杖幽人望濠濮,何如结网在他乡。”

这是吴肇钟在《拄杖行吟》上所题诗句,“结网”二字语出《淮南子 ·说林训》,原文说:“临河而羡鱼,不如归家织网。”事在人为,相信乃千古不变的定律,无论是“归家织网”抑或“结网在他乡”,总比“临河羡鱼”或“拄杖望濠濮”来得现实。

《拄杖行吟》写于1959年重阳节,由王商一、刘秉衡合绘,吴肇钟、余少颿及区季谋题诗,为至今所见披荆最早的雅集合作画。即席赋诗题画,对传统文人来说算不上一件困难的事,甚至可以信手拈来,随笔为之。然而,在经济快速发展、科技突飞猛进的今天,要同时再找几位这样的能手来即场表演,恐怕“千呼万唤”也未必可以“唤出来”。

历半世纪,艺坛无双

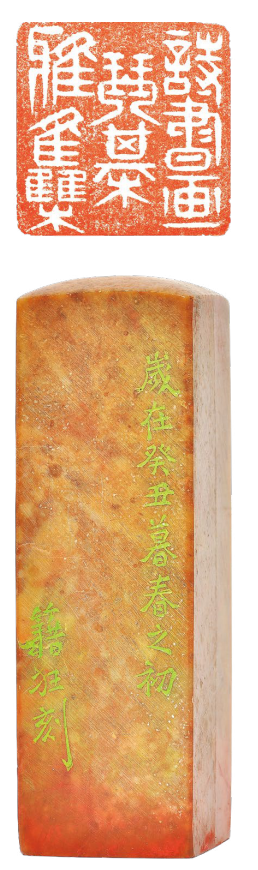

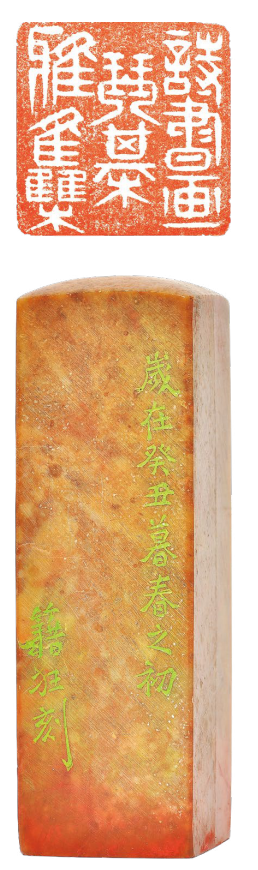

阮耀佳篆刻《诗书画琴棋雅集》1973年

到了七八十年代,内地放宽来港申请,大量中靑年移居香港。当中,不乏有修为的文坛人士,如郑越烨、李国明、梁锡源、邢宝庄、梁启明、林峰等新晋,也都慕名而加盟披荆,成为一支颇具实力的“生力军”。另一方面,披荆也加强与韩国、日本、新加坡等地的艺术交流,拓展会友的国际视野。

遗憾的是,踏入千禧年代,随著李会长的离世,披荆文会也改变不了“曲终人散”的结局。然而,近半世纪风雨不改艺坛无双的“披荆雅集”,为岁月和尘世留下了一处处雪泥鸿爪,更为香港艺坛创下了无限辉煌!

后记

紫荆杂志社杨勇社长约我著文介绍香港艺坛,我第一时间想到披荆文会。披荆文会是上世纪香港艺坛最具规模及影响力的团体,然而至今未见有关的阐述文章出现,就连香港中文大学艺术系1999年出版的《香港书画团体研究》,“披荆文会”也很遗憾的“榜上无名”。作为香港艺坛的一分子,我认为有必要为披荆发声,遂成此文,并向李文格会长及披荆前辈致敬!

(作者系普艺文化促进会会长)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

二十世纪的香港艺坛,可谓中西交汇,百花齐放。凭藉特殊的历史条件和地理位置,一批批文人雅士,尽管持有不同政见与理念、来自不同地方与门派,都不约而同地选择了香港作为他们短期或长期的“落脚点”。在此期间,志趣相投的便各自设立组织抱团取暖,不少诗社、书画会应运而生,当中最具代表性、影响最深远的非披荆文会莫属。而研究二十世纪香港艺术团体,披荆文会更是不可或缺,是一个绕不开、避不掉的课题。

群流汇聚,少长咸集

二十世纪五十年代初,内地战乱甫定,各方人马移居香江。然而,在港英政府管治下,华人即使满腹经纶,也难以在政坛上有所发展。相反地,民间组织如雨后春笋,纷纷集结而立,文艺界更是活跃,涛画会、健社、庚寅书画会、香港美术专科学校、香港艺术社、风社、中国自由画家协会、丙申社、香港中国美术会、中国书法协会及披荆文会等相继创办。

“中以披荆人数最众。各社社友多为其座上客。俨然群流所汇也。李文格先生以祭酒之尊。结客无男女少长之别。殷勤款待。十席联开。匝月为期。于兹卅载。”

1971年,南海潘新安所著《草堂诗缘》“集三”在开篇便作出以上评述,披荆文会在当时诸多艺文社中的地位可想而知。披荆文会,又名披荆文社,由广东南海西樵籍诗人李文格创办。

“长袍布履见风神,叔度胸襟更绝伦;涉世何曾名利重?怡情惟与鸟鱼亲。藏将佳酿还邀客,著得高棋故让人;卅载骚坛推管领,几回末座接清尘?”

潘新安《赠李文格诗》1979年

潘新安1979年的诗作,详尽概括了李文格会长温文尔雅、谦恭礼让的儒者风范,也正因为李会长的“叔度胸襟”,才凝聚了各界俊贤,少长咸集。他们踊跃加入披荆,积极参与,使披荆会务蒸蒸日上,并在很大程度上推动了香江艺坛的发展。

李文格,字冷渔,生于1914年1月11日(农历癸丑腊月十六日),终于2000年2月14日(农历庚辰正月初十)。年轻时在广州十三行从事金银贸易生意,来港后经姨丈何贤介绍任职中华总商会华人企业公司司库,活跃于香港金银贸易场。他擅长书法,尤工楷书,能悬腕写小楷; 亦善诗词,喜好粤曲、琴棋书画等中华文化。

根据1962年7月23日《香港工商日报》刊载消息,披荆文会于前一日举行四周年二百期纪念庆宴,席设山珍酒家,到会文友及来宾众多,仅登出之“名单择录”已有164人。当中,诗词界有李供林、苏世杰、冯渐逵、陈湛铨、苏文擢、张纫诗、潘小磐等,书画界有邓芬、梁伯誉、李凤廷(公)、杨善琛(深)、周公理、张韶石等,曲艺界有邵铁鸿、雷宏张、李向荣、冼剑丽、梁素琴、吕文成等,还有马武仲、马宾甫昆仲及黄啬名、王商一、刘幈宇、郑春霆等知名人士,可谓各界精英云集,盛况空前。

邓芬《长青图》1960年

常设社课,诗文纪盛

披荆每期雅集都会事先布置“社课”,连同雅集的时间、地点一并登出启事。雅集过后,又将会员诗词作品选载在报纸上,常见于《华侨日报》及《工商日报》。这些诗词歌赋,既是众会友抒情畅怀之作,又是当时艺坛的真实写照。如今,时过境迁,会友大都仙逝,我们只可以凭藉这些诗作穿越时空去深入了解昔日景象。

“社剙披荆寄意深,不殊蓝缕启山林;海隅雅会百来复,一线斯文天地心。”

这首七绝是硕果社创会四子之一的冯渐逵所作,刊登在1960年6月5日的《华侨日报》,为披荆“二周百期社集诗词”之一。由此可见,披荆初期雅集相当频密,短短两年已迎来百期盛会。最初雅集地点就设在李会长的北角住所海滨花园,加上香港本身也是位于中国南部沿岸的一个海岛,所以会友诗作常出现有“海滨”“海隅”“海角”等字眼。

二十世纪六十年代,披荆雅集移师金龙酒家、山珍楼,开始设置酒宴招待会友。随著参加人数增多,改为每月一会,直至九十年代结束,所有酒席开支活动经费均由李文格会长一人承担,四十年如一日,就这份坚持和无私奉献相信在香港艺坛找不到第二人!

“月夜群贤叙一楼(李文格),叨陪末席证盟鸥(黄志鸿);诗书文酒弦歌阙(卓淡影),高会欣逢二十周(何敏公)!”

1976年3月14日,披荆文会假座铜锣湾波斯富街百佳酒楼举行二十周年雅集,此首“大席筵前即席联句”别具意义。是日到会者众,宴开十余席,更有邵铁鸿、李芬芳、雷宏张等名师歌曲娱宾,黄思潜、刘秉衡、周公理、周思聪、萧立声、李抚虹等即席挥毫,宾朋兴高采烈,乐而忘返。22日,《华侨日报》刊出到会文友名单,选登即席联句共五首,对此次雅集作了详细报导。

“披荆斩棘,以文会友。”

这八个字,是末代探花商衍鎏之子商承祚1982年所书,虽然距披荆成立已经二十多年,却道出了李会长及披荆仝人的创会初心。特别是在五十年代,对于新来港仍居无定所、为口奔驰的骚人逸客们来说,披荆的横空出世,犹如雪中送炭,使他们可以重操翰墨,咏诗论文,各展所长。

区季谋《春晓四章》1962年

吉光片羽,翰墨飘香

关于披荆文会的成立时间,有三种说法。第一种说法是“1946年”,依据潘新安1971年诗文提及“于兹卅载”推算,至少由1946年李会长从广州移居香港已开始;第二种说法是“1958年”,依据是“己亥(1959年)春仲”区季谋《行书》有“披荆社周岁置酒见招”题识;第三种说法则是“1956年”,1976年披荆文会席设百佳大酒楼举行廿周年庆典,周公理特制《廿载驹光(许菊初题)》,及伍彝生、余匡父、刘秉衡、叶玉超、唐碧珍、陈仲文、陈荣森、张健池、梁朗秋、盛献三、麦国侦、杨兆东、黎心斋、罗博溱等所作近二十幅书画志贺,均可为证。

周公理《廿载驹光(许菊初题)》1976年

2011年8月,普艺文化促进会出版了《披荆文会》纪念册,笔者有幸参与了编辑工作,深感意义重大。当时,编委们经过仔细研究和分析,首先排除了“1946年”李会长初来乍到便成立披荆文会的可能性,而后得出“草创于1956年,1958年正式成立”的共识。

《披荆文会》共收录会友作品275幅,按创作时间分为“五十年代”、“六十年代”、“七十年代”、“八十年代”及“其他”五个部份。当中,“其他”部份除了少量“九十年代”及未署年干作品外,尚有李会长5幅私人藏画。虽然这些书画仅为披荆数十年雅集唱酬之吉光片羽,却是首次最全面地再现前辈墨迹、创作历程及文化背景,也为研究香港艺术史提供了一份不可多得的珍贵资料。

“西风起在岭之旁,千尺流泉挂夕阳;拄杖幽人望濠濮,何如结网在他乡。”

这是吴肇钟在《拄杖行吟》上所题诗句,“结网”二字语出《淮南子 ·说林训》,原文说:“临河而羡鱼,不如归家织网。”事在人为,相信乃千古不变的定律,无论是“归家织网”抑或“结网在他乡”,总比“临河羡鱼”或“拄杖望濠濮”来得现实。

《拄杖行吟》写于1959年重阳节,由王商一、刘秉衡合绘,吴肇钟、余少颿及区季谋题诗,为至今所见披荆最早的雅集合作画。即席赋诗题画,对传统文人来说算不上一件困难的事,甚至可以信手拈来,随笔为之。然而,在经济快速发展、科技突飞猛进的今天,要同时再找几位这样的能手来即场表演,恐怕“千呼万唤”也未必可以“唤出来”。

历半世纪,艺坛无双

阮耀佳篆刻《诗书画琴棋雅集》1973年

到了七八十年代,内地放宽来港申请,大量中靑年移居香港。当中,不乏有修为的文坛人士,如郑越烨、李国明、梁锡源、邢宝庄、梁启明、林峰等新晋,也都慕名而加盟披荆,成为一支颇具实力的“生力军”。另一方面,披荆也加强与韩国、日本、新加坡等地的艺术交流,拓展会友的国际视野。

遗憾的是,踏入千禧年代,随著李会长的离世,披荆文会也改变不了“曲终人散”的结局。然而,近半世纪风雨不改艺坛无双的“披荆雅集”,为岁月和尘世留下了一处处雪泥鸿爪,更为香港艺坛创下了无限辉煌!

后记

紫荆杂志社杨勇社长约我著文介绍香港艺坛,我第一时间想到披荆文会。披荆文会是上世纪香港艺坛最具规模及影响力的团体,然而至今未见有关的阐述文章出现,就连香港中文大学艺术系1999年出版的《香港书画团体研究》,“披荆文会”也很遗憾的“榜上无名”。作为香港艺坛的一分子,我认为有必要为披荆发声,遂成此文,并向李文格会长及披荆前辈致敬!

(作者系普艺文化促进会会长)