彦火的作品中,对我影响最大的是其文学评论集《当代中国作家风貌》,正是这本书,使我萌生了尝试业余从事写作的念头,激发了我对文学的兴趣,最终引导我走上了文学之路。

受父母亲的影响,我自幼酷爱读书。香港作家彦火(香港作家联会会长潘耀明)是我特别喜爱的一位前辈作家,每次拜读彦火的作品,一种高山仰止、心向往之的崇敬之情便油然而生。我读过彦火的《大地驰笔》《枫杨和野草的歌》等好几本上世纪七八十年代创作的散文集。他出版这些作品时,我还没出生呢。捧读这些我降生之前便已问世的大作时,我常有一种穿越时空的感觉。

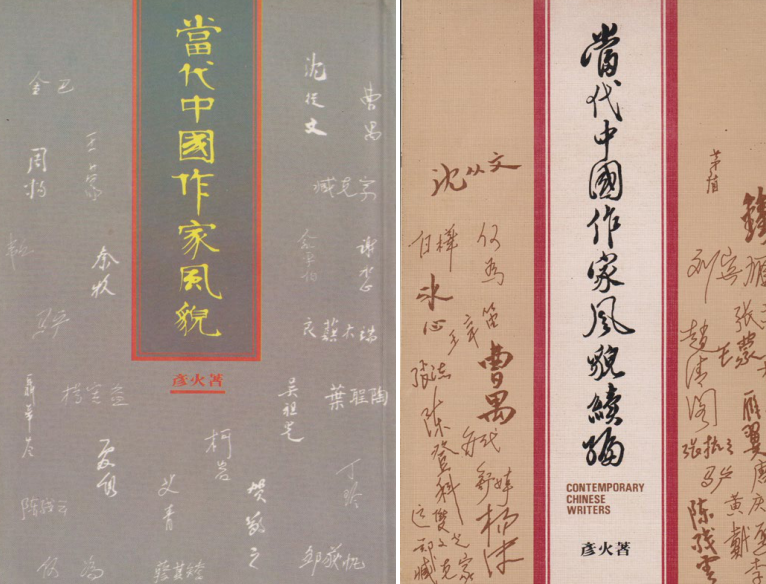

那年登泰山时,我不禁想起彦火在《山中雾》里的描写:“泰山雾来时是铺天盖地,排山倒海的,恍如滚滚的海涛,一阵一阵,前赴后继地汹涌而来。来了之后并不急于散开,而是痴恋山峦如诉说著一段缠绵悱恻的爱情……”去年春天,我回闽南石狮老家探亲拜祖,正值杜鹃花盛开时节,彦火散文中的描写又浮现于我的脑海中:“家乡的杜鹃花,漫山遍野地开放时,连天际也被映得红彤彤……”彦火的作品中,对我影响最大的是《当代中国作家风貌》(以下简称《风貌》),这本书有正编和续编两册,上世纪八十年代初出版,书中共收入好几十位当代中国大陆以及台港老中青著名作家的访谈。正是这本书,使我萌生了尝试业余从事写作的念头,激发了我对文学的兴趣,最终引导我走上了文学之路。

《风貌》召唤我踏上文学之路

读《风貌》,令我印象尤深的一点是:文学不是饭后茶余的消遣,它肩负着神圣的使命。在《风貌》中,我看到了中国作家高贵的灵魂,看到了他们卓越的才华,看到了他们惊人的勤奋,看到了他们的一腔热血。

彦火在《风貌》正编代跋中写道:“在灰暗的年代,不少文艺家为真理、为国家民族而殉难。在中国,远的有屈原、司马迁,近的有在战争里牺牲的文化战士……”

作家及其心血的结晶——作品,构成了一部波澜壮阔的文学史的核心与主干。在《风貌》中,一大批中国著名作家“四世同堂”,组成了一个不同凡响的阵容,集体亮相。书中收入的作家,有五四新文学时期活跃在现代文坛的巴金、曹禺、俞平伯、叶圣陶、艾青等,有新中国成立以来活跃于新中国文坛的丁玲、秦牧、何为、蔡其矫、王蒙、陈登科等,有粉碎“四人帮”拨乱反正以后异军突起的张洁、张抗抗、戴厚英、舒婷等。

1987年,潘耀明(右)拜访巴金

一批批在新旧转折的五四时代崛起的大师,挥动如椽巨笔,为新时代的诞生呐喊,为新文学的创造拓路。书中那些新中国初创时期的作家,他们为缔造社会主义新文学艰苦探索。他们中有不少人为此而付出了沉重的代价。中华人民共和国的诞生,开辟了中国历史的新纪元。中国的社会主义革命和建设经过了艰巨的历程,新中国文学走过了一段伟大而曲折的道路,经历几起几落,经验教训极其丰富深刻。从书中我看到,在极左路线猖獗的岁月,许多作家并没有放弃,没有放下手中的笔。巴金在遭受无情打击的日子里,爬上简陋的汽车房,完成了俄罗斯作家赫尔岑150万字的《往事与随想》的翻译。姚雪垠在艰苦的五七干校劳动,克服重重困难,一字一句地创作长篇历史小说《李自成》。艾青在被发配新疆充满磨难的岁月里,仍然笔耕不息。身心受到严重摧残的丁玲,胸前悬着一块木板,冒着巨大的风险依然埋头写作……在彦火的眼里,这些著名的中国作家都是最可敬的人,他们没有在苦难面前倒下,而是焕发出无比强大的生命力。打倒了“四人帮”,中国文艺春天到来后,不少劫后余生的老作家老当益壮。已步入80岁高龄的冰心老人,重新焕发出艺术的青春。她的新作一如既往秉持一颗纯洁的爱心,颂扬母亲,讴歌大自然,并推出发人深思的新时代“问题小说”。已经75岁的巴金还在构思长篇小说,年逾花甲的艾青在念念不忘要写出更多好的诗歌,端木蕻良在得了冠心病后坚持写作长篇历史小说《曹雪芹》,患了糖尿病的丁玲日以继夜地创作长篇小说《在严寒的日子里》……书中曹禺的一番话令人动容,他说:“对于我们这样的老人来说,时间是不能以日历计算,而是要以一小时一分钟一秒钟来计算的。”《风貌》续编用不少篇幅为改革开放年代脱颖而出的许多中青年作家立传。

读《风貌》,我深深感到,优秀的作家绝非埋头书桌的写稿佬,他们是一群思想深刻、情感丰沛、爱恨分明的人,他们心中燃烧着热烈的火焰,与时代、与国家和人民同呼吸,共命运。杰出的文学作品,是引导社会进步的灯塔,是驱逐黑暗、带给人们光明的火把。因而,优秀的作家被称为“人类灵魂的工程师”。

彦火在《风貌》中用栩栩如生的文笔塑造的那些令人肃然起敬的人物,使我深深感到:当一名讴歌真善美,抨击假恶丑的作家,是何等的荣耀啊!

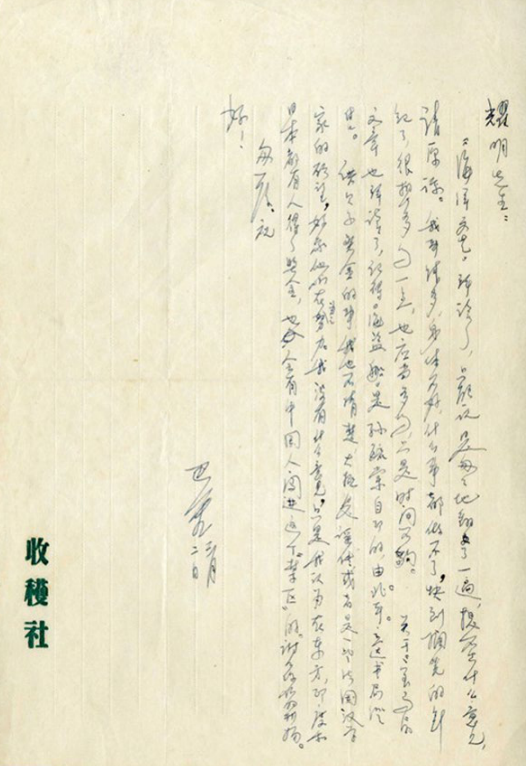

1978年到1980年间,潘耀明做中国作家研究时,向巴金请教问题,这是巴金的回函

《风貌》教导我写作要一丝不苟

彦火十岁时随家人从闽南老家来到香港。1966年他中学毕业后长期在报馆、杂志社、出版社任职,平日工作极为繁忙。他在《风貌》正编的跋中写道:“我是把别人晚上看电视的时间,周末、假期逛街的时间派上用场。”人们可能会认为,一个在百忙中挤出休息时间从事业余写作的人,其作品粗糙、马虎在所难免。然而,彦火恰恰相反,从《风貌》可以看到,他写作态度之严谨,可以说到了一丝不苟的地步。常言道,世上的事,难就难在认真二字,彦火切切实实做到了。

众所周知,研究作家要尊重历史,尊重事实,有胆有识,秉公执言,才能写出信史,塑造出真实的作家形象。然而,要做到这点谈何容易?!

在我看来,《风貌》综合了各种文体的写作:有新闻采访,有学术探讨,有小说描绘,有作者的评论,有采访人物的自述,各种表现手法交汇在一起,使文章显得精彩纷呈,摇曳多姿,耐人品味。作品中既有读者感兴趣的资讯,又有学者关注的史料,还有具体问题的澄清和探讨。《风貌》不同于一般的作家访谈录,以书中对曹禺、钱钟书、沈从文等老作家采访为例,彦火对人物的近况,及其整体的创作和人生轨迹做了回顾和评述,努力聚焦作家命运的转折点和创作中的关键问题。书中每一篇作品就如同一部浓缩的人物评传,对每位作家生活环境和心理活动的描写都细致入微,这些都成为中国当代文学史弥足珍贵的史料。

彦火巧妙地将作家的人生道路、作品和人物所处的时代背景,用“史”为线穿为一体。作为一名散文高手,彦火不是平铺直叙地罗列作者的生平、履历,他善于用细腻的笔触深入人物的心灵世界,用娓娓动人的笔墨描绘出人物的音容笑貌,令读者有如见其面、如闻其声之感。

看得出,彦火每采访一个作家之前都会花一番功夫做功课。他深知,每一个作家都是独一无二的,有不同的家庭出身,不同的生活境遇,不同的人生经历,不同的性格情趣,自然每个作家的创作风格也不同。为了尽可能找准切入点,彦火在每次采访之前,都要收集相关史料,认真研究作家的经历,大量阅读其作品,在这基础上列出采访提纲。采访之后,回到香港,他以历史和辩证的观点,站在新的时代高度,作出客观公正的结论。写出稿子后还要不厌其烦地把稿子寄给作家本人过目,请对方加以修改、勘正。彦火特别感谢巴金先生在百忙中为他补上《巴金创作年月表》遗漏部分;萧乾先生在1979年12月从美国爱荷华回国经港时,为他提供了不少有关其创作活动的详细资料,使他得以编成《萧乾年表简编》收入书中。

如此严谨的治学态度,令人叹为观止。坊间一些同类书籍,关于作家生平及创作情况往往存在凭空推断,捕风捉影的现象。《风貌》可谓开文学研究之一代新风,彦火的研究成果,更正了过去一些以讹传讹的谬误,对于新文学研究者极具参考价值。彦火一丝不苟的严谨学风,值得我认真效仿。

平时夜晚,我在写作时,常常会碰到这样的情况:写到某个历史人物,某个重要事件,某种物件,印象模糊,记不真切了,此时,已是哈欠连连,便想一笔带过,好早点完稿去睡觉。然而,一想到彦火创作《风貌》时的严谨认真,顿时感到汗颜。于是,放下笔,老老实实地去翻阅《辞海》,或打开电脑去查询、核实。

《风貌》激励我为香港文坛添砖加瓦

由于历史的因缘际会,长期以来,香港拥有中西文化交汇中心的地位,尤其是到了上世纪七十年代末、八十年代初以后,中国内地实行改革开放政策,开启了新时期思想解放运动。这是一个特殊的历史时期,中国打开国门,开始了对外交流,中国的文学在这复苏期逐渐重返世界,世界也开始以极大的兴趣关注中国。香港成为中国作家眺望世界,也是世界了解中国文学的一个视窗。这个视窗起到了双向交流作用:既向世界展示了中国文学创作的面貌,同时使中国作家从中汲取各种资讯和新的思潮,活跃了创作和思想,开启了新的创作历程。彦火是中国最早比较系统地评介中国当代著名作家的有心人之一。《风貌》正编《出版说明》中写道:“作者利用工余时间潜心研究中国新文学史和五四以来的中国作家和作品,广泛收集有关资料,在多次应邀赴中国内地参观访问中,会晤并访问了一些当代的中国作家。”《风貌》的问世正合其时,为中外文学交流架设了一座桥梁,出版后好评如潮。

读《风貌》,我深感香港之所以具有这样一种文学领域的战略地位,原因是多方面的,而其中一个重要因素,是因为有以彦火为代表的一批为繁荣当代中国文学而埋头苦干,默默奉献的优秀作家。香港作家是受中国文学传统滋养而成长起来的,在彦火看来,为中国文学与世界文学交流牵线搭桥,推动中国文学走向世界,是香港作家对大陆义不容辞的“反哺”。

《风貌》成为中国文学史研究者必读的一本力作,为他们的研究工作提供了不可多得的第一手实证。书中记载的这些极其珍贵的作家资料,随着时代的流逝,其价值将不可估量。彦火利用采访的机会,还为采访对象拍摄了照片,为中国文学史留下了珍贵的影像资料。我想,后世的文学研究者和读者,一定会对创造这一珍贵文学记忆的彦火致以深深的敬意。

时光飞逝,30多年后的今天,彦火采访的作家,有很多已经离开了人世。回过头来看,当时彦火确实是怀着一种紧迫的责任感,在努力地抢救文学遗产,堪称功德无量!

作为一名年轻的香港业余作者,我深知,多读书,读好书,是提高自己文学修养的必由之路。然而,当代中国文学的天空群星璀璨,作品浩如烟海,业余时间有限,遴选优秀的文学作品至关重要。在很多年里,我把《风貌》中写到的中国著名作家的代表作,列入我的必读书目。每当我到图书馆、书店去借书、购书之前,总是习惯去翻翻《风貌》,看看还有哪些自己该读而未读过的书。在我眼里,《风貌》是中国当代优秀作家作品集萃,是我步入文学之门的向导。我对彦火、对《风貌》心怀感恩。

彦火在精神上始终与祖国保持着割不断的血缘关系。“谁言寸草心,报得三春晖”,他对祖国母亲的依恋之情贯穿于他作品的字里行间,其炽热的爱国爱乡情怀感人至深。

弘扬中华文化,推进中国文学事业繁荣发展,这正是彦火笔耕不辍的动力。他的这种精神,以及几十年如一日坚持不懈的毅力,深深激励著我,我要以他为楷模,为记录这个伟大的时代勤奋笔耕,尽自己的一份绵薄之力为香港文坛添砖加瓦。

我由衷地在自己的读书笔记留言:“潘家贤俊德才崇,耀眼光华福泽隆。明察风云心豁达,作家文采绽繁红。”表达了一位后学对彦火(潘耀明)作家的崇拜之情!

(作者系内蒙古自治区政协委员兼港区召集人)

扫描二维码分享到手机