按照早已制定的方针,FAST将于今年4月1日正式对全球科学界开放,征集来自全球科学家的观测申请。FAST目前的观天成果如何?未来又将如何承载全人类的梦想继续开展星际探索?带著这些问题,记者近日采访了中国科学院院士、FAST科学委员会主任武向平。

文|本刊记者 冯琳

武向平

美国当地时间2020年12月1日,位于波多黎各的阿雷西博(Arecibo)射电望远镜不幸坍塌。这一消息使得人类观天仅剩的另一只“大眼睛”——“中国天眼”500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope,简称FAST),再次受到世界瞩目。令人欣慰的是,自2020年1月通过验收以来,FAST设施运行稳定可靠,已经取得一系列重大科学成果。中国科学院院士、FAST科学委员会主任武向平表示:“中国是一个大国,我们将坚守大国胸怀,在构建人类命运共同体的新时代背景下自今年4月1日起把FAST向全世界开放。我们希望FAST能够带动我国的射电天文学界走向国际前沿,和国际团队一起为人类认识宇宙、探索宇宙奥秘、推动人类文明的进步作出重大贡献。”

首年或分配10%观测时间

给国外科学家

射电望远镜(radio telescope),是观测和研究来自天体的无线电波的基本设备。早在20世纪30年代,美国人G.雷伯成功研制出了世界上第一架专门用于天文观测的射电望远镜。虽然这架望远镜的口径仅有9.45米,非常简陋,却开启了射电天文学的发展历程。

自此,射电望远镜也随著射电天文学的发展越建越大。因为口径越大,观测灵敏度就越高。拥有高灵敏度、高分辨率的射电望远镜,才能让我们在射电波段“看”到更远、更清晰的宇宙天体。

“1963年,美国人开始启用口径达305米的阿雷西博望远镜。在2016年FAST建成之前,它一直是世界最大的单口径射电望远镜。阿雷西博望远镜位居世界射电望远镜的‘霸主’地位长达50多年,取得了许多重大的科学发现。”武向平介绍说,“此后,我们的500米口径射电望远镜——‘中国天眼’FAST登场了。”

“中国天眼”FAST是中国历时20余年,在近百名科研工作者前赴后继的巨大努力下设计建设完成的巨型射电望远镜。2016年9月,FAST落成启用,并在2020年1月通过国家验收。其反射面面积相当于大约30个标准足球场,灵敏度是阿雷西博望远镜的2.5倍以上,无可争议地成为世界最灵敏的射电望远镜。

早在1994年,人民科学家、时代楷模南仁东先生就提出了FAST的构想。17年后启动建设,用了5年半时间建成,又花了3年多进行调试,到2020年1月11日FAST才正式运行。所以,FAST从选址预研到最终完成的整个过程是漫长而艰辛的。

FAST通过验收并正式“服役”后,迅速成为国内天文界工作者激烈竞争的“香饽饽”。能使用FAST进行观测,是许多射电天文学家的梦想。

于是在2020年2月,FAST正式启动了科学委员会遴选出的5个优先和重大项目,近两百名科学用户开始使用并处理FAST的科学数据。2020年4月,FAST时间分配委员会开始向国内天文界征集自由申请项目。接到170余份申请,申请的总时间约5,500个小时,实际批准1,500个机时,也就是说只有30%的申请能得到支持,可见竞争之激烈!

“2021年开始,FAST将对全世界科学家开放。”武向平激动地说,“虽然FAST是中国人掏钱建的,但是我们要秉持著构建人类命运共同体的理念,让全世界科学家都能使用它。”

在中国科学院国家天文台主导建设之初,即确立了FAST将按国际惯例逐步开放的原则,以更好地发挥其科学效能,促进重大科学成果产出,为全人类探索和认识宇宙作出贡献。

自2021年4月1日起,各国科学家可以通过在线方式向中国科学院国家天文台提交观测申请,申请的项目将交由FAST科学委员会和时间分配委员会进行评审、提出项目遴选建议,并于8月1日起分配观测时间。FAST面向全球科学界开放的第一年,预计分配给国外科学家的观测时间约占10%。

按照科学目标和相关战略规划,FAST已确立多个优先和重大项目,其中包括多科学目标漂移扫描巡天、中性氢星系巡天、银河系偏振巡天、脉冲星测时、快速射电暴观测等,但观测申请不限于这些领域。

“中国天眼”将于今年4月1日正式对全球科学界开放。图为2020年1月11日于检修期间拍摄的“中国天眼”全景(图:新华社)

中国首次在自己国土上

发现新的脉冲星

2016年在FAST建成之时,习近平总书记曾发来贺信,专门强调希望高水平管理和运行好这一重大科学基础设施,“早出成果、多出成果,出好成果、出大成果”,努力为建设创新型国家、建设世界科技强国作出新的更大的贡献。

“习近平总书记对我们的期望非常高,实际上FAST最新取得的两大成果也是落实总书记指示的一个体现。”武向平向记者表示。武向平所指的两大成果,即FAST在快速射电暴方面的最新研究。正是得益于FAST的顺利运行,我国相关科研团队迅速成为国际快速射电暴领域的核心研究力量。

其中一项研究成果,是北京大学教授、中国科学院国家天文台研究员李柯伽研究团队利用FAST探测到一例全世界仅有21例的快速射电暴重复爆FRB180301,在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征。这一观测为快速射电暴的辐射起源提供了新的信息,显示了磁层在快速射电暴辐射机制中的作用。该成果论文已于北京时间2020年10月29日在国际科学期刊《自然》杂志上正式发表。

另一项成果是,北京师范大学林琳博士、北京大学张春风博士、中国科学院国家天文台王培博士等联合研究团队利用FAST对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935+2145进行多波段联合观测。在SGR 1935+2145发生高能暴发的同时,借助FAST超高的灵敏度对射电波段流量给出了迄今为止最严格的限制。该成果论文于北京时间2020年11月5日在国际科学期刊《自然》杂志发表。

FAST近一年来已经提供观测服务超过5,200个机时,基于FAST数据发表的高水平论文达到40余篇。

武向平说:“在FAST建成之前,我们国土上那些小口径的射电望远镜从来没有发现过新的脉冲星,我们都是在别人发现脉冲星后再做后续观测。而FAST开启了我们第一次能够利用自己的望远镜发现新的脉冲星!”

脉冲星是致密的中子星,因它不断地发出电磁脉冲信号而得名。脉冲星的质量密度非常致密,转动非常规则,可以作时钟或导航使用。一直以来,天文学家们对脉冲星的观测十分狂热,历史上脉冲星的发现和探测曾获得过两项诺贝尔物理学奖。

为什么中国此前无法直接发现脉冲星?武向平解答道:“天文学是依赖观测设备的科学,没有观测设备就只能是纸上谈兵。这就是为什么在FAST之前,我们在自己的国土上并没有看到新脉冲星,因为望远镜的口径不够大、灵敏度不够高。”

“虽然人类第一次发现脉冲星是在1967年,我们中国人发现脉冲星是50年之后,但是我们要看到其中巨大的进步。”武向平说,FAST不仅实现了中国国土上发现脉冲星零的突破,而且已经发现脉冲星数量超过280颗。当记者好奇地问:“FAST的这些发现对我们大众来说有什么用呢?”武向平笑答:“这些发现看起来距离我们普通人的实际生活都非常遥远,但是它促使我们理解了宇宙中一些奇异天体的物理性质,比如我们生活中碰不到的东西在天上都会碰到。天上有非常强的磁场、非常强的引力场、非常热的天体。宇宙中存在著非常极端的物理过程、存在著自然的实验室,可以帮助检验我们得出的物理规律是不是正确。在地面上做不到的科学实验,我们在天上可以实现。”

2019年8月30日,“微重力蜘蛛人”在500米口径球面射电望远镜(FAST)上进行首次巡检实验(图:新华社)

未来FAST将与中国其他射电望远镜

组成射电干涉网络

在武向平看来,目前FAST所取得的科研成果只是证明了望远镜科学产出所能达到的高度,“但这不应该是终点,而是一个新的起点”。关于FAST下一步将开展的科学探索,武向平向记者一一作了介绍。

浩瀚星空、广袤苍穹,“追星”依然是FAST未来的一项重要任务。“人类目前已发现的脉冲星接近3,000颗了,我们希望通过FAST用5年的时间把这一总量提高,比如再增加1,000颗脉冲星。”武向平展望道。

目前FAST观测到的都是银河系内距离地球比较近的脉冲星,武向平还想试试让它看到银河系外的脉冲星。“我们定的目标是要看仙女座大星云,这是一个和我们银河系差不多的旋涡星系。如果FAST能够看到银河系外的一颗脉冲星,那将是对FAST灵敏度的一个最好的检测。”

不仅要看得更多、看得更远,FAST还被期待能看得更精、更细。“在FAST找到1,000颗脉冲星后,我们希望其中包含一些有趣的脉冲星,比如脉冲星对,脉冲星对的发现可以检验引力理论。我们更期望FAST能找到一个黑洞和一颗脉冲星的双星系统,它可以准确检验时空性质的变化。如果我们能在未来新发现的1,000颗脉冲星中找到一颗与黑洞成对的双星体系,将会是一项非常重大的科学发现。”武向平称。

除了单打独斗,FAST未来还要团队作战,将在一个强大的中国望远镜干涉阵列(Chinese VLBI Network)中与其它成员协同工作。

对此,武向平介绍道,虽然FAST最为著名,但其实还有很多可以转动的射电望远镜遍布在我国国土,其范围从北京、上海、云南至青海、新疆、内蒙古。这其中有4个望远镜——位于乌鲁木齐的26米口径望远镜、位于上海的65米口径望远镜、位于昆明的40米口径望远镜以及位于北京的50米口径望远镜,目前共同组成了中国长基线射电望远镜干涉阵列。

武向平进一步透露,这几个望远镜的口径看起来似乎还不够大,新疆正在筹划建设110米口径望远镜,云南已经启动建设120米口径望远镜,再加上FAST这一500米口径望远镜,未来会形成一个非常庞大的中国射电干涉网络,这意味著我国将拥有世界上最强大和最灵敏的“干涉网络”。这一网络不仅可以用做天文学研究,也可以应用于深空探测等领域。

对于天文爱好者乃至一般公众来说,FAST也有其它的功能,比如它可以做一项有趣的工作——寻找地外文明,某种程度上会在满足人们好奇心的同时进一步激发我们的“窥探”欲。

武向平说:“因为FAST的口径非常大,灵敏度足够高,能够捕获宇宙中极其微弱的信号,所以它能够监听更多的天体。利用这些优势,即使FAST未来未能找到外星人,但它至少能够回答,在太阳系外多少范围之内我们没有监听到智慧生命的信号。”

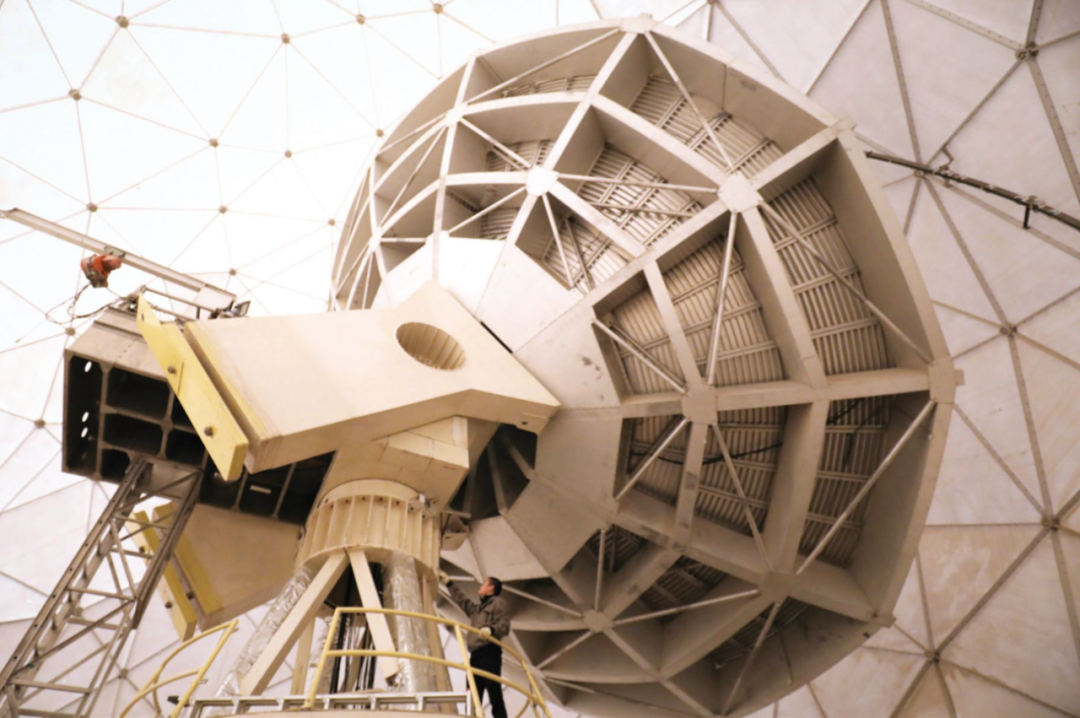

2020年10月28日,中国科学院紫金山天文台青海观测站工程师颜昆在检查13.7米毫米波射电望远镜设备运行状况(图:新华社)

欢迎香港科学家和科研团队

参与FAST观测

从参与FAST的建设、启用到组织科研项目,再到见证FAST出好成果、出大成果,武向平倍感欣慰。而最令他自豪的是,“有了FAST这一大国利器,我们国家在射电天文学界的地位马上不一样了!无论是在设备上还是科学家队伍方面,都走到了世界第一梯队!”

虽然如今FAST是人类观天仅剩的一只“大眼睛”,但它依然面临著压力和挑战。目前,国际天文学界筹备许久的一项国际大科学工程——平方公里阵列射电望远镜SKA(Square Kilometre Array)已经开始建设,当然中国也是主要发起方和参与方之一。SKA由2,500个15米口径抛物面天线、250组中频阵列和130万只对数周期天线低频阵列组成,分布范围大约3000公里,建成后将等效为一个反射面积高达1平方公里的超大望远镜,其灵敏度将比目前世界上最大射电望远镜阵列的灵敏度提高约50倍,巡天速度提高约1万倍。

随著SKA的建设,FAST的“霸主地位”是否会被取代?中国射电天文学未来又将何以处之?

对此,武向平已了然于胸。“我们现在已经有了非常好的布局。SKA是一大堆小望远镜组合起来的大设备,它的接收面积很大、指向灵活、覆盖面也很大、巡天速度很快、分辨率高。而FAST灵敏度很高,分辨率和跟踪时间是劣势,但是一旦把FAST放到国际射电望远镜甚长基线干涉阵列(VLBI)里去,整体VLBI的灵敏度就会增强,它会极大地提高我国在国际干涉阵列联盟里的权重。所以不必担心10年以后FAST就没用了,SKA建成后,FAST仍将发挥非常重要的作用。”

不过武向平也坦言,由于SKA正在布局建设,所以FAST的优先窗口期只有10年左右的时间。他希望FAST能够利用这黄金10年,在SKA工作之前抢先取得非常重大的发现,并制定今后的发展路线图,考虑几只“大眼睛”组成FAST阵列FASTA,称霸射电天文至少50年。

“中国射电天文学的发展战略已经制定得非常清晰了。我们要立足国内的FAST,同时要瞄准国际的SKA。我们既要自主研究,也要国际合作。我们既有自己的单一口径望远镜,我们也参与国际的干涉阵列。”武向平表示,“我们的目标也非常清楚,一是中性氢宇宙学,二是脉冲星搜寻以及引力波探测,当然我们还要寻找地外文明等等。”

采访最后,记者询问是否有香港的科研团队参与或申请FAST项目。武向平介绍说目前还没有。“虽然香港本地不适合架设射电望远镜设备,但香港有非常优秀的天体物理学家,期待他们将来会参与到FAST的观测中来。”

“FAST项目未来是否会考虑吸纳香港的人才一起加入呢?”记者问。

“会!”武向平答道,“如果香港的科学家和科研团队有兴趣参与FAST观测,我们一定十分欢迎!而且香港天文学家做的工作一直都非常优秀,尽管他们研究领域的工作波段和FAST暂时不一样,但是我们看到天文学已经进入了多信使时代,FAST一定会为香港的天文学家创造更多的机遇和提供新的研究平台。”

本文发表于《紫荆》杂志2021年2月号

监制:连振海

编辑:李博扬

校对:莫洁莹

扫描二维码分享到手机