时至今日,香港艺术品市场不仅是以中国文物为代表的亚洲艺术品国际交易中心,也俨然成为了全球艺术品市场中可与纽约、伦敦并列的第三大交易中心。香港如何成就当今的地位?究其原因,可以说,“天时”“地利”“人和”让香港艺术品市场一步步崛起,在亚洲乃至世界艺术品市场中占据独特地位。

从贸易环境看,香港地区拥有交通便利、物流发达、经济繁荣、金融创新等有利条件,以及高素质的人才储备、简便的税收政策和优越的服务体系。而自由商港的定位,也让香港地区不仅没有对古董交易及资金流量的限制,也没有文物艺术品进出口的关税,更突显出得天独厚的艺术品贸易环境。再从香港艺术品市场的内部结构来看,众多颇有传承的古董商、“标杆式”的国际拍卖机构如“佳士得”“苏富比”,“国际性”的艺术展会平台如“香港巴塞尔艺术展”,活跃的民间收藏群体等,彼此相辅相成,共同搭建起健康而多样的香港艺术品市场。通向世界舞台的古董艺术品交易栈桥

香港艺术品市场崛起的第一步,或者说走向世界舞台的初始,就是作为中国古董艺术品交易栈桥。古董业在香港的萌芽,初始于一些文物从内地流入港台。上世纪40年代末,一些来自北京、天津、上海、广州等地的古董商号迁址香港,如当时的四大古董商仇焱之即从上海转战香港继续经营古代陶瓷。而内地藏家也带来了繁多古玩艺术品资源并逐渐流入市场,近年来在拍卖市场上天价成交的许多古玩重器,多是此时进入香港。北平藏家郭葆昌的大量藏品就经由其子带往香港待价而沽,其中包括乾隆“三希堂”里的《中秋帖》和《伯远帖》。大量民间收藏的古董字画在香港的摩罗街、荷李活道以及九龙的尖沙咀附近买卖销售,形成了初期的市场圈。香港地区的古董字画交易在上世纪80年代后期渐入高潮,市场中心逐步聚集在上环荷李活道、摩罗街和皇后大道一带

而随著内地改革开放,内地画家开始把香港地区视为走向市场、走向海外的重要渠道,各种艺术展览、艺术活动的需求也大为增加。内地知名画家几乎没有不到香港地区举办个展的,大量作品在香港的积淀,推动了香港市场的繁荣。香港地区的古董字画交易在80年代后期渐入高潮,市场中心逐步聚集在上环荷李活道、摩罗街和皇后大道中一带,最多时约有300多间店铺,大多以经营瓷器、古玩为主,也兼营内地禁售的地下出土文物,少量兼营书画。经营者也以私营为主,单体经营规模一般不大,稍大的多为家族经营,股份制公司较少。这些店铺,既向本地收藏家和拍卖市场提供货源,也向世界各地的旅游者和收藏机构提供文化资源;既是一种自由自在的散户经营方式,同时又因店铺集聚而产生出明显的集聚效应。尤其是几代专营的古董商,鉴别水准较高,注重诚信经营,因此在亚洲乃至世界上具有良好业界口碑,从而涌现出一批精通国际贸易的商家。除了香港本土经营者之外,来自北京、上海、山东、福建、广东等地的外省人开办的艺术品商号也有不少,中易公司、华艺行、水丰行、同丰、德丰、金丰是其中的代表,此外外国人经营的古董店多在香港荷李活道,如“Honeychurch Antiques”、“Arch Angel Antiques”和“QiLing”,在欧美很有影响。这一时期的交易对象则亚洲买家逐渐超越西方买家,尤其以日本、台湾地区的收藏家为主,提升了香港艺术品市场的亚洲地位。香港独特的地理条件和经济地位,整个地区不断增长的财富潜力也吸引著东西方交易商前来掘金。而随著艺术收藏的转向和拍卖市场的兴起,香港艺术品市场进入了新的历史阶段,曾经辉煌的荷李活道也逐渐发展为集餐饮娱乐和消费购物于一身的娱乐景点。

拍卖巨头引领亚洲交易中心转移

香港艺术品市场崛起的第二步,则离不开拍卖市场的助推。香港发展成为全球第三大艺术品交易中心,尤以香港苏富比、香港佳士得两家功不可没。1973年香港苏富比成功举办了首场中国文物艺术品拍卖专场,依靠规范操作、精美标的而迅速获得港台地区及日本、新加坡买家的垂青。从1976年开始香港每年定期举办春、秋两季大拍,为亚洲艺术品市场开启了全新的交易模式。这一时期以朱汤生为代表的苏富比团队,针对香港本地收藏家有关明清官窑瓷器的特殊兴趣,并不照搬照抄伦敦、纽约以青铜器、早期陶器为主要拍卖品类的套路,不仅因地制宜地定位了香港艺术品拍卖市场,而且形成了香港、伦敦、纽约等地的市场区隔,即伦敦、纽约的中国艺术品拍卖侧重早期文物拍卖,香港拍卖业务的重点放在了拍卖宋代之后的瓷器和工艺品上。另一“标杆式”拍卖机构佳士得,最早于1973年建立亚洲办事处,位于日本的东京。1985年佳士得在香港开设办事处,1986年10月香港佳士得正式成立,1991年佳士得在台北设立办事处,形成东京、香港、台湾的三地联动。90年代之后香港逐渐替代东京成为佳士得在亚洲的发展核心。2002年秋,佳士得把“20世纪中国艺术”拍卖专场从台湾移到香港,把“东南亚艺术”拍卖专场从新加坡移师香港,自此进一步奠定了香港在佳士得国际版图中的中心地位。2004年,佳士得更提出打造香港为“亚洲艺术交易中心”的概念,这也昭示著国际拍卖市场对香港作为亚洲艺术交易中心明确认定。除了苏富比、佳士得抢夺了先机之外,2005年以后日本、韩国、新加坡和台湾地区的拍卖公司如韩国的首尔拍卖行、日本的亲和拍卖公司,也相继在香港举办了艺术品拍卖会。2012年开始内地艺术品拍卖公司相继进入香港市场,如2012年中国嘉德和北京保利两家内地龙头拍卖企业相继宣布在香港开启拍卖业务。宽松的市场环境,国际拍卖公司的陆续进驻,令整个香港艺术品拍卖市场明显呈现国际化特征。香港艺术品拍卖市场偏向高端艺术品,尤其是数量罕见的宫廷艺术品。1999年香港佳士得首次举办“宫廷艺术品”拍卖,进一步推动了宫廷艺术品的价格行情。而与宫廷相关的艺术品,如瓷器、玉器、漆器、珐瑯、绘画、家俱等,尤其是明清御制瓷器,价格持续暴涨,逐渐确立了其在艺术品市场中的高价地位。时至今日,亚洲区的当代艺术品拍卖交易,其中心地位和重要平台仍是香港。通过香港的国际化拍卖渠道,日本、韩国、印度以及东南亚等的当代艺术资源不断汇聚,形成持续竞争的市场格局,并影响著各个国家和地区的当地市场。作为亚洲当代艺术品市场行情的“风向标”,香港的地位和意义越来越重要。仅就中国当代艺术而言,香港艺术品拍卖市场就是它的“发迹之地”,有50%以上的中国当代艺术品拍卖高价在此诞生,并对内地市场产生了巨大影响。

首届香港巴塞尔艺术展现场

“巴塞尔效应”引发全球关注

香港艺术品市场崛起的第三步,落在“巴塞尔效应”上。“巴塞尔”不仅是艺术会展品牌,还是全球艺术品市场视线焦点之一。实际上会展业是香港经济的支柱产业,称得上亚太地区最国际化的“会展之都”。香港,拥有全世界最繁忙的空运港和全球吞吐量最大的集装箱码头。作为自由港,展品进出香港不需要上税,不需要付押金,报关手续简捷,方便了人员和货物的进出,给商家带来诸多便利。 香港会展业发端于20世纪50年代,70年代初则初具规模,80年代中期以后随著内地的改革开放而进入了“大发展”的历史阶段。香港会展业形成规模之后,行业协会也应运而生。“香港展览会议业协会”前身为“香港展览业协会”,成立于1990年,目前拥有115 名会员,分别来自展览会主办机构、展览场馆管理公司、承办商、酒店及旅行社等行业。根据《香港展览会议业协会2019-2020年会长报告》显示,2019年香港地区2,000平方米以上展览举办数量全年共计132个,其中80个商贸展览和商贸及消费展览,总共吸引到近65,000个参展商和超过180万名访客参与。艺术会展在香港会展业中占有一席之地。早在半个世纪之前,香港就有由欧美大古董行把持的国际古董展会,但随著艺术品拍卖公司的成功登陆,艺术会展逐渐没落。2006年之后才陆续出现以艺术博览会为名的古董艺术展会,如香港巴塞尔艺术展前身“香港国际艺术展”等。而引发全球关注的“巴塞尔效应”,则源于2011年7月1日,国际知名的“巴塞尔艺术展”主办机构MCH瑞士展览(巴塞尔)有限公司,成功收购香港国际艺术展(Art Hongkong)的主办单位亚洲艺术展览有限公司60%的股份。2013年5月,首届香港巴塞尔艺术展正式取代香港国际艺术展。时至今日,香港巴塞尔已俨然成为国际艺术品交易的重要舞台,尽管2020年受疫情影响实地展览无法实现,但其线上展厅、与典亚艺博2020合作项目“艺荟香港——由巴塞尔艺术展呈献”等一系列活动也带来持续的关注。首届巴塞尔艺术展网上展厅,荟集235家画廊,呈现超过2,000件作品,7天内吸引了超过25万名来自世界各地的访客浏览。尤为特别的是艺术品价格的透明度,所有展出作品都列出确切价格或者价格范围,总价超过2.7亿美元,这也给艺术品市场从业者们带来更多关于艺术品市场资讯透明度的思考。巴塞尔本身的品牌效应,不仅给香港巴塞尔带来全球关注,提升香港艺术会展的国际地位,也带来了相关领域的聚焦。例如,国际知名画廊陆续进驻香港,大多都是在收购消息传出前后及此后很长一段时间。入住毕打行的高古轩,入住中国农业银行大厦的白立方、贝浩登及入住H Queen’s大厦的佩斯画廊、豪瑟沃斯画廊、卓纳画廊等,众多国际一线当代艺术画廊的进驻,不仅在港岛的毕打行、干诺道中、皇后大道中形成了一个新的高端画廊聚集区,也给香港当代艺术品市场带来更多活力和全球化发展契机。此外,一些具有代表性的内地画廊也相继在香港开设分支机构。这些实力雄厚的画廊的入驻,无疑巩固了香港作为亚洲乃至世界艺术品交易中心的地位。贝浩登画廊

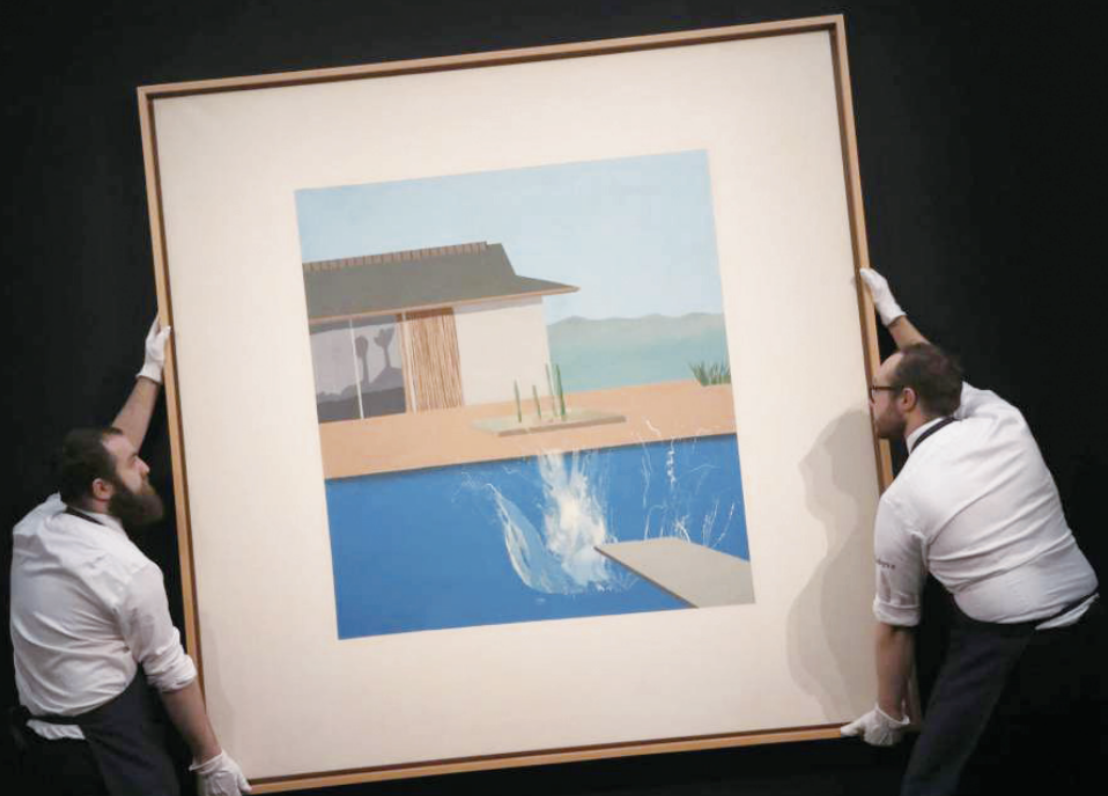

香港艺术品市场崛起的第四步,则得益于其稳固的收藏群体,尤其是顶级藏家全球购藏活动对其国际影响力的提升。香港收藏团体在艺术品市场中的作用有目共睹。20世纪中叶以来,作为古董艺术品贸易和转输的重要基地,香港成就了很多知名的大收藏家,进而推动了收藏团体的出现。1960年创办的“敏求精舍”就是香港收藏团体的代表。“敏求精舍”,由知名藏家胡仁牧、利荣森和陈光甫三人发起,以品评和鉴别中国文物为宗旨。“敏求精舍”会员,多是从内地移居香港的银行家、企业家或者是世家出身的藏家,收藏颇丰,范围甚广,书画、陶瓷、金石、文玩等无所不包。除艺术收藏之外,定期聚会、交流心得、广邀专家学者主持讲座、举办展览、出版书籍、弘扬中华文化艺术,已成为全球华人的收藏品牌。其中,胡仁牧的清代官窑单色釉器收藏、叶义的竹刻犀角雕收藏、罗桂祥的宜兴陶瓷茶具收藏、叶承耀的明清家俱收藏、李大鸣的高古瓷收藏、葛士翘父子的明清官窑瓷器收藏、徐展堂的历代瓷器收藏等,都是闻名遐迩的私人艺术收藏。香港收藏家参与国际市场的时间较早,在国际艺术品市场中有较高的影响力。多年位居榜单前列的刘銮雄2020年以2,310万卖出大卫·霍克尼的《水花》

“求知雅集”也是香港的知名艺术收藏组织,以文物商界和专业人士为主,其会员收藏量大而精,范围广泛。张宗宪是“求知雅集”的代表,在瓷器、书画、御制珐瑯彩、鼻烟壶等收藏方面眼光独特,在业界产生重大影响,对内地艺术品市场的早期建设也多有贡献,1994年中国嘉德首拍开场拍品就是由张宗宪持1号牌高价拍下。香港收藏家参与国际市场的时间较早,在国际艺术品市场中有较高的影响力。2020年ARTNEWS“全球200位顶级收藏家”榜单中,香港藏家就占据了15个席位(18人)。以多年位居榜单前列的刘銮雄为例,他主要收藏西方现当代艺术。2006年刘銮雄以1,737.6万美元购入安迪·沃霍《毛泽东肖像》﹙《MAO》﹚,刷新了当时安迪·沃霍作品全球拍卖成交纪录;之后还买入保罗.高更的《清晨》、清雍正御制掐丝珐瑯双鹤香炉、毕加索1955年作《阿尔及尔的女人﹙F﹚》等。这些藏品使刘銮雄一举跃居世界级收藏家之列,据《福布斯》估计,其艺术收藏总价值约10亿美元。而近来,其连续出手藏品也引来诸多关注,如2,310万英镑卖出大卫.霍克尼的《水花》以及2.58亿港元卖出常玉作品《绿色背景四裸女》及新近拍出共5.2亿港元的三件常玉作品等。私人收藏家的持续涌现和收藏团体的活跃,不仅反映了香港地区收藏群体的不断成熟和发展进步,也对社会文化建设助益良多。尤其是香港地区的收藏团体,在自身收藏交流基础上,提倡学术研究,将大量的艺术收藏通过捐赠、借展等方式和渠道,重新回到公众的视野,助推私人收藏公共化的进程。可以说,庞大而活跃的收藏群体为香港艺术品市场的稳定繁荣和国际地位提升奠定了坚实的基础。