2020年12月17日凌晨1时59分,嫦娥五号返回器携月球样品在预定区域安全著陆,这是中国首次实现地外天体采样返回。探月工程嫦娥五号任务取得圆满成功,实现了中国探月工程“绕、落、回”三步走规划完美收官。嫦娥五号采集回来的月球样品有哪些用途?嫦娥五号任务圆满成功对中国航天事业发展具有什么意义?未来中国还会探索哪些星球?对此,本刊记者专访了国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华。嫦娥五号任务创造五项中国首次

记者:历经23天,嫦娥五号闯过多个难关,成功携带月球样品返回地球,完成了一次意义非凡的太空之旅。请您先介绍一下嫦娥五号任务的总体情况。吴艳华:探月工程嫦娥五号任务是我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程,首次实现了我国地外天体采样返回。回顾那23天,我们一道披星戴月、夙夜守望,嫦娥五号完成了一次对接、六次分离,两种方式采样、五次样品转移,经历了11个重大阶段和关键步骤,环环相连、丝丝入扣。2020年11月24日,长征五号准时成功发射,之后探测器地月转移、近月制动、两两分离、平稳落月、钻表取样、月面起飞、交会对接及样品转移、环月等待、月地转移,12月17日再入返回、安全著陆,整个工程任务现在转入了科学研究的新阶段。嫦娥五号任务创造了五项“中国首次”:一是在地外天体的采样与封装,二是地外天体上的点火起飞、精准入轨,三是月球轨道无人交会对接和样品转移,四是携带月球样品以近第二宇宙速度再入返回,五是建立我国月球样品的存储、分析和研究系统。此次任务的成功实施,是我国航天事业发展中里程碑式的新跨越,标志著我国具备了地月往返的能力,实现了“绕、落、回”三步走规划完美收官,为我国未来月球与行星探测奠定了坚实基础。中国探月工程自2004年党中央、国务院批准立项以来,聚焦“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的目标,“一张蓝图绘到底”,“一条龙”攻关攻坚,“一盘棋”协同推进,“一体化”迭代提升,实现了“六战六捷”。探月工程汇聚全国包括港澳地区数千家单位、数万名科技工作者,技术的每一次突破、工程的每一步跨越,都是团结协作的结果,传承弘扬了中国航天攻坚克难、勇攀高峰的优良传统和创新精神。探月工程建设提升了我国深空探测核心能力,培养造就了一支专业化、年轻化、能打硬仗的人才队伍,完善形成了组织实施复杂航天工程的系统方法,积淀彰显了“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神。在嫦娥五号任务实施中,我们与欧空局、阿根廷、纳米比亚、巴基斯坦等国家和国际组织开展了测控领域的协同合作,邀请多国驻华使节和国际组织的官员到文昌现场观摩了发射,一些国家领导人,航天机构和部分国际组织负责人,以及很多国际同行和友人,都以不同方式表示祝贺和赞誉,期待进一步合作。后续,我们将依据月球样品及数据管理办法,广泛征集合作方案,鼓励国内外更多科学家参与科学研究,力争获得更多科学成果。2020年11月24日4时30分,长征五号遥五运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,运送嫦娥五号探测器至地月转移轨道(图:国家航天局)

探月工程系统地带动了

中国航天科技的整体发展

记者:与以往的探月工程任务相比,嫦娥五号任务有哪些突破和创新?吴艳华:探月工程实施到今天,前面已经成功实施了嫦娥一号、二号、三号、四号和返回试验,五次任务都取得了圆满成功,每次任务都比前一次有较大的进步。此次嫦娥五号任务与嫦娥三号、四号相比,应该说技术跨度更大。前面是在月球上进行巡视勘察,这次主要是采样返回。为了能够可靠地实施嫦娥五号任务,就要突破在月球上采样返回碰到的新技术,怎么能够实现在月球上可靠地采样,把月球的样品可靠地封装到真空容器当中,并且在月球上进行转移,转移到自身的返回系统当中去,这整个过程和前面相比都是有创新性的。另外,从月球上采集的样品如何返回地球,必须要在月球上升,要发射火箭,把它打到月球轨道上来,这对航天发展来讲,也是非常重要的一步,是前所未有的。嫦娥五号探测器在月球表面自动采样(图:国家航天局)

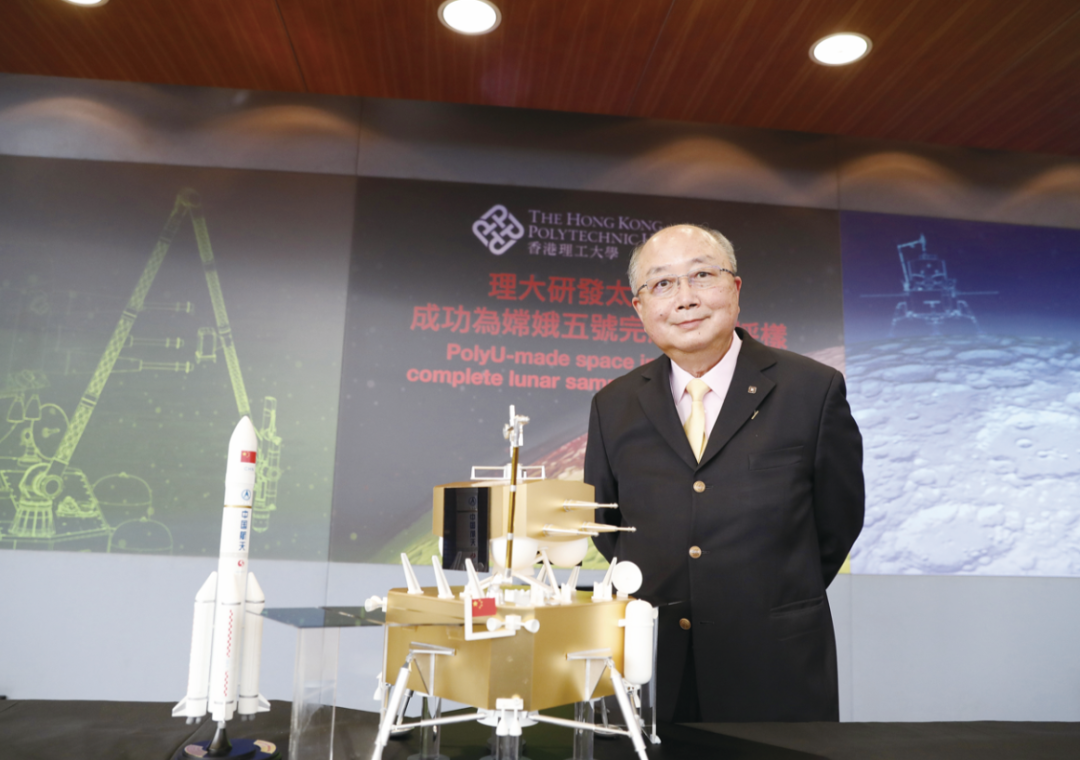

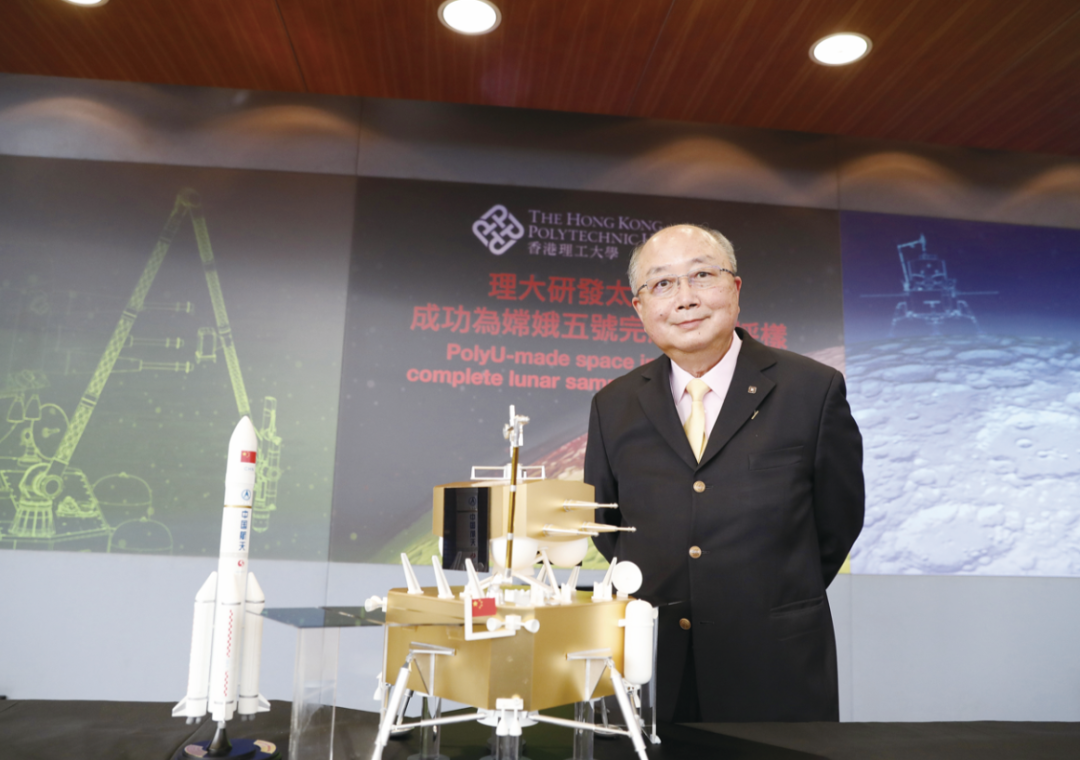

在月球轨道上,我们留了轨道器,为了能够多采一些样品,在月球轨道上还要搞一次交会对接。月球轨道的交会对接和地球轨道也有很大的不同,一是目标比较小,月球又比较远,要求的自主能力就比较强,同时测控手段有限,支撑的条件也有限,所以交会对接也是要克服的难点,也是创新点。从月球轨道回来,再入大气是接近第二宇宙的速度,这和以前的载人航天和再入任务来比,速度快了很多,带来的热的影响、控制能力的影响、精度的影响都很大,这也是个重要的突破。前面讲到“五个首次”是嫦娥五号任务所面临的新的挑战,实际上,对整个工程来讲,恐怕还不止这五个方面。因为作为国家的重大科技专项,在立项之初,自主创新是我们的目标,也是我们的主旨。同时,为了带动航天技术的进步和发展,提升整体技术空间的能力,我们设计了整个一套工程体系,都有创新性,包括运载火箭,首次使用长征五号作为发射平台,也带动了运载火箭技术的发展。建立了深空测控网,使深空测控能够达到全球布局,支撑整个任务的完成。从某种意义上来讲,探月工程系统地带动了我国航天科技的整体发展。记者:我们注意到,香港的科研团队也参与了嫦娥五号的科研工作。请您介绍一下,香港的科研团队在此次探月工程中参与了哪些研究成果?这些研究成果起到了什么作用?吴艳华:香港理工大学容启亮教授团队,从2011年开始相关的科研工作,承担表取采样装置中甲手、乙手、初级封装装置和近摄相机等设备的研制。参与了各研制阶段的试验,在本次任务中,这些装置圆满可靠地完成了采样任务。

香港理工大学容启亮教授团队也参与了嫦娥五号的科研工作。图为容启亮教授与嫦娥五号的上升器和著陆器模型合影留念(图:新华社)

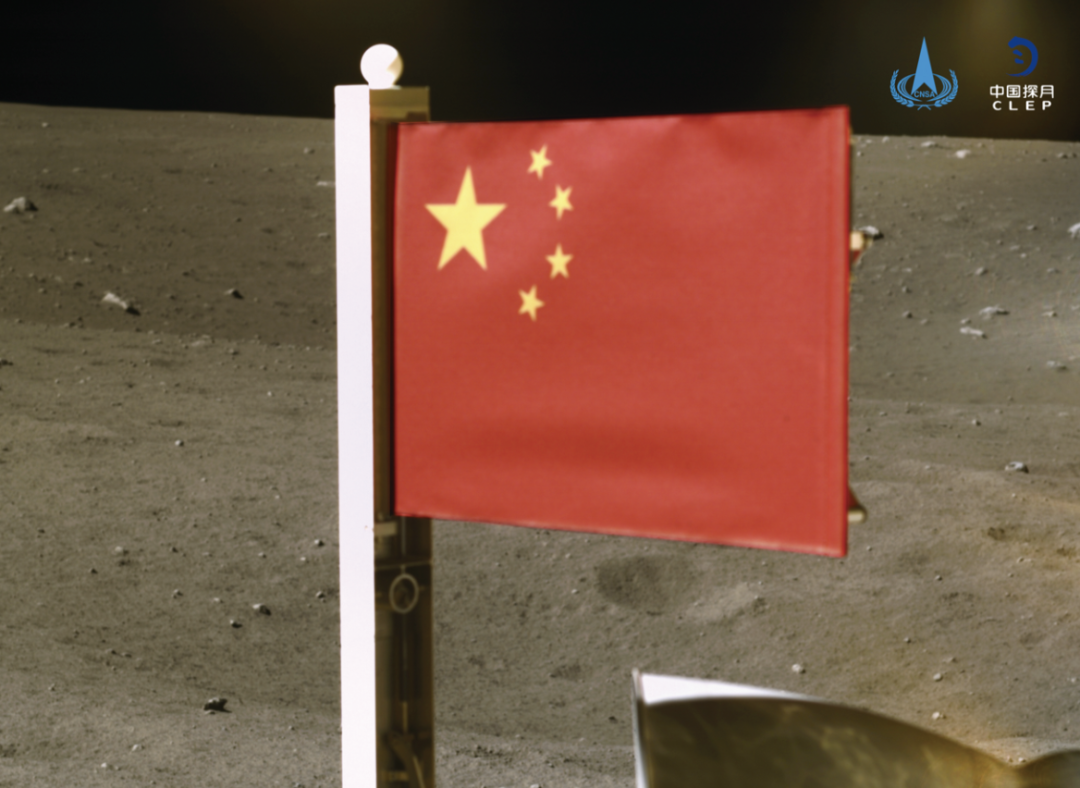

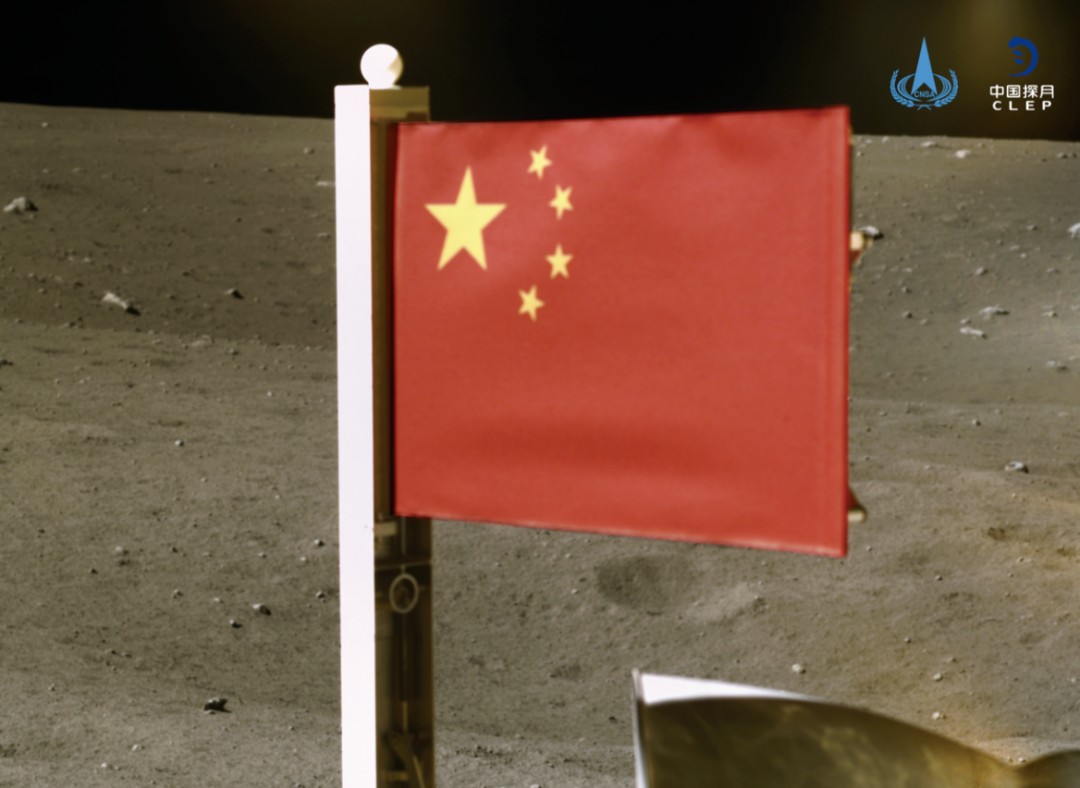

记者:月面点火起飞前,嫦娥五号著上组合体实现了月面国旗展开,这是我国在月球表面首次实现五星红旗“独立展示”。月球表面电磁辐射强,环境恶劣,温差大,此次的国旗展示装置是如何将五星红旗在月表成功展开的?这面五星红旗是留在月球还是带回了地球?嫦娥五号著陆器和上升器组合体全景相机拍摄五星红旗在月面成功展开(图:国家航天局)

吴艳华:首先是多方面筛选旗面材料及染色技术,满足辐射和高低温等环境条件要求,重量也很轻,仅12克;其次,针对展开装置中使用的火工品,进行了高温极端环境条件下的验证试验,确保火工品解锁,压紧释放装置将国旗顺利展开。五星红旗安装在著陆器上,随著陆器留在月球。人类44年再次获得月球样品

愿与国际同行开展合作

记者:我们知道,这是人类四十多年之后再次取得月球的样本。请您介绍一下,此次嫦娥五号带回来的月球样品将用于哪些用途,对我国的科技发展具有哪些意义?吴艳华:中国是第三个从月球采样回来的国家,此次任务中获得的月球样品将有三类用途:第一类,取样最主要的目的是为了进行科学研究,我们会在实验室进行长期的、系统的对月球样品的研究工作,包括它的结构构造、物理特性、化学成份、同位素组成、矿物特点和地质演化方面,希望能够深化我们对月球的起源、演化方面的认识;第二类,为了能早一点与公众见面,我们有一部分样品将入藏国家博物馆,向公众展示,进行科普教育;第三类,依据国际合作的公约和多边双边的合作协议,我们将发布月球样品和数据管理办法,与有关国家和世界的科学家共享,也有一部分按照国际惯例,可能作为国礼相送,比如联合国外空司曾向我们提出,我们也在研究商谈当中。国家航天局经组织研究,除了将位于北京的中科院国家天文台作为主要存储地点以外,还将在湖南韶山毛主席的故乡进行异地灾备,以告慰毛主席“可上九天揽月”的夙愿。记者:在国际合作方面,中国将如何与国际社会合作共享此次的数据?吴艳华:中国航天局一直是按照“共商、共建、共享”的原则来开展相关国际合作的。因为这是人类44年以来再次获得月球的样品,近一段时期以来,国际同行也都非常关注,近期纷纷给中国国家航天局、中国政府、其他机构发来了贺电,都提出了需要共同开展研究的意愿,我们也非常欢迎。中国国家航天局与40多个国家签订了140多份合作协议,并且深度参与了18个国际组织的相关工作。月球样品是我们人类共同的财富,我们愿意以平等互利、互惠互利的方式跟国际同行开展合作。但科学研究是有规律的,按照联合国有关的条约、法规,按照我国的有关规定,为了做好月球样品的管理工作和数据共享工作,中国国家航天局将专门印发月球样品的管理办法和后续管理政策。后续会跟我国有关科技部门,共同向国际同行发出征集月球样品分析的相关方案,同时也会组织国内外的相关科学家,对方案进行遴选,开展一些成果的共享,共同研究,包括一些数据开放相关的工作。

2020年12月3日23时10分,嫦娥五号上升器月面点火,3000牛发动机工作约6分钟后,顺利将携带月壤的上升器送入到预定环月轨道,成功实现中国首次地外天体起飞。图为嫦娥五号上升器月面点火瞬间模拟图(图:国家航天局)

“十四五”规划:3次行星探测

两年完成空间站11次发射

记者:2021年是“十四五”的开局之年,“十四五”期间及未来一个时期,中国在探月工程和深空探测等方面还有哪些规划与构想?吴艳华:“十四五”规划和远景目标的论证,我们也正在紧锣密鼓进行当中。关于未来规划的任务,归纳起来有六个方面。第一,在月球探测方面,目前基本规划确定的任务是探月工程四期,总共包括四次任务。第一次任务是嫦娥四号月球背面著陆巡视探测。第二次任务是嫦娥六号,我们还将进一步优化论证工程目标和科学目标,比如,月球极区采样返回的相关工作,正在进一步论证。规划当中还有嫦娥七号和八号任务,国家航天局准备以此为契机,与有关国家和国际组织合作,共同论证初步建设月球科研站的基本能力,或者验证核心技术。

第二,关于行星探测的规划,目前已基本明晰,有待国家审批。第一个任务已经实施了,就是首次火星探测任务天问一号,于2020年7月23日在文昌成功发射,目前状态非常好,累计飞行约3.7亿公里,目前距离地球超过1亿公里。如果按照预定的计划,2021年2月中旬到达火星,开始绕火探测。2021年5月中旬,计划著陆火星巡视探测。此外,我们还规划了三次行星探测任务,包括一次小行星的探测和取样,一次火星的采样返回,还有一次木星系环绕探测和行星穿越探测。第三,在载人航天方面,按照“三步走”的规划,2021年、2022年是三期工程建设非常繁忙的时间。计划用两年时间,完成空间站共计11次发射任务,包括核心舱、两个试验舱、四艘货运飞船、四艘载人飞船。然后,要开展大量的在轨科学实验。第四,在进入空间能力方面,充分利用长征五号、六号、七号新一代运载火箭技术,完善我国无毒无污染新型火箭序列,进行重新整合,保证我国新一代运载火箭能够形成序列化,满足各种轨道、各种重量飞行器的发射任务。针对重型运载火箭,国家航天局正在进行关键技术攻关和方案的迭代优化论证,待条件成熟,会报国家审批。第五,在各类应用卫星方面,首先北斗导航卫星已提供全球服务,今后要稳定运行好。其次遥感卫星,这几年无论是国家任务,还是商业航天任务,遥感卫星正在蓬勃发展,用途各种各样。还有通信卫星,包括地球静止轨道和低轨通信卫星。以上三类卫星统称为国家民用空间基础设施,要广泛地为国民经济各领域提供强大的支撑保障能力。同时,作为国家战略性新兴产业的重要组成部分,国家民用空间基础设施还将为大众生产生活提供更为优质的产品和服务。2020年12月17日凌晨,嫦娥五号返回器携带月球样品,采用半弹道跳跃方式再入返回,在内蒙古四子王旗预定区域安全著陆(图:新华社)

最后,在空间科学卫星方面,除了月球和行星探测、载人航天这些平台可以依托开展空间科学探测外,还有必要研制发射专用空间科学卫星,开展空间科学探测和研究。比如,我们跟意大利已经合作了中意电磁卫星,双方已签署协议,准备接著开展电磁02星研制,目的是探测地震是否产生地球电磁信号异常,争取为地震预测预报作出贡献。本文发表于《紫荆》杂志2021年1月号