文/孙 莹

摘要:香港特别行政区区议会是香港法治和政制制度的重要组成,目前内地宪法学界对于区议会的研究还不足。本文对香港区议会的产生和发展进行了历史回顾,梳理了区议会从初始设计的地区性代议机关到地区性咨询机构再到回归后的非政权性区域组织的发展脉络。本文指出,港英政府出于构建代议政制的初衷设立了区议会,在港英政府管治时期,区议会为香港市民提供了参与选举的机会和经验。在香港回归之后,区议会发挥了反映基层民意、改善地区施政的作用。在香港政制架构中,区议会虽然是非政权组织,但激励了政党政治,区议会的选举是民意的风向标,是政党的角力场,并且对立法会选举和特首选举有著举足轻重的影响。

导 论

目前内地学界对于香港特别行政区的宪法学研究,主要涉及中央与香港特区的法理关系、人大释法制度的完善、香港特区政治体制的建构等几大块领域。其中,对香港特区政治体制的研究又集中于立法机关与行政机关的权力关系、立法会成员和特首的产生办法也就是所谓“双普选”问题。而作为香港民主政治发展的其中一环——香港区议会(District Council)却鲜有研究者问津。一方面是内地研究者对香港区议会的长期忽视,另一方面,是香港社会对区议会制度改革和议员选举的热切关注,不能不说是理论研究与现实发展存在著某种程度的脱轨。笔者认为,对香港区议会的研究有其理论和现实意义。首先,虽然区议会在基本法中的定位是非政权性的区域组织,但香港政府提交的政制改革方案却牵涉到区议会的组成和选举;其次,虽然不是严格意义上的代议机关,区议会仍然承载著吸纳和传达基层民意的功能;第三,近几次区议会选举是香港政党政治的晴雨表。因此,笔者认为,研究者在观察香港特别行政区政治制度发展的版图时,如果对区议会的结构组成、角色作用、历史沿革等具有基本的了解,会对整个版图掌握的更全面。本文是对香港区议会发展历史的一个简要回顾,并探索区议会在香港政制架构中的角色作用。本文指出,港英政府出于构建代议政制的初衷设立了区议会,在港英政府管治时期,区议会为香港市民提供了参与选举的机会和经验。在香港回归之后,区议会发挥了反映基层民意、改善地区施政的作用。在香港政制架构中,区议会对政党竞争、立法会选举和特首选举有著举足轻重的影响。

一、 区议会的地位和功能的历史演变

(一)港英政府对区议会的最初设计:地区性代议机关

港英政府管治下的香港,以《英皇制诰》、《皇室训令》等宪法性档为依据建立起以港督为核心,行政、立法两局为辅佐的政府体制。港督主持行政局会议,同时身兼立法局主席。行政、立法两局作为港督的决策咨询机构,其议员全部由委任产生(80年代立法局设立民选议席)。在地方行政层面,1935年由卫生局改组的市政局,是地区性的咨询组织。港英政府时期的香港政制改革,基本上不外乎行政、立法两局议席的设置,议员权力的调整。区议会是这一传统政治架构里的新生事物。港督麦理浩领导的港英政府从70年代开始大力发展新市镇,解决市区人口拥挤的问题。随著越来越多的市民迁居新市镇,港英政府需要为这些居民提供参与市镇管理的途径。于是1981年港英政府发布《香港地方行政白皮书》,提出在香港的18个分区分别建立其各自的区议会,使居民“透过代表”,“提供意见和参与地区施政。”

除了新市镇的发展,区议会的设立有另一时代背景,即中英对香港前途的谈判。根据1898年《展拓香港界址专条》,新界租给英国99年,1997年6月租期就满了。到了70年代,因为不明确97之后港英政府是否还有权处置新界土地,以及在前景不明朗的情况下仍然投资新界土地是否明智,实业家、银行家、居民纷纷向港英政府表达他们的顾虑。在此形势下英国政府开始与中方接洽商谈97之后的新界土地契约问题。1979年麦理浩访华,向邓小平反映新界土地契约危机。于是以解决新界土地契约问题为契机,中英开始就香港前途问题启动谈判。英国政府起初试图争取继续管治香港,后来看到中国收回香港的决心,就开始谋划在中国收回香港后,如何保护英国利益。英国政府明曰“发展香港的民主架构”,背后企图是让香港“在短时间内完成独立或自治”(independence or self-government),如同英国对新加坡所做的。港英政府成立区议会的目的是培育“地方自治政府的胚胎”,配合英国从香港的撤离。这也是英国一贯的“非殖民化”政策,目的是“建立一个受英国影响的,亲英人士掌权的政府”。在港英政府对香港代议政制的部署中,区议会的意义主要体现为选举和民意。一方面,在区议会选举之前,普通香港市民没有选举的经验。区议会选举可以使普罗大众得到民主的培训,并造就地方民选领袖,培养政治精英。另一方面,区议会作为当时“地区内唯一可供市民参政的政府机构”,市民可以通过区议会反映民意,对地区事务提出意见,参与地区行政,改善地区层面的施政。

根据循序渐进的原则,1981年成立的第一届区议会组成人员全部由委任产生,包括市政局议员、乡事委员会主席、地区管理委员会的主要成员。按照《地方行政白皮书》的规划,1982年香港首次举行区议会的直接选举,三分之一的议席由直选产生,三分之二由政府委任,是为第二届区议会。此时的港督已经由尤德接任。英国政府一面继续与中国政府商谈香港前途,一面授意尤德加快在香港建构代议制的步伐。1984年7月,港英政府发表《代议政制绿皮书——代议政制在香港的进一步发展》。此时中英尚未草签联合声明,港英政府此举其实是抛开中国政府,自己单方面为香港设计政治前程。

1984年《代议政制绿皮书》提出,“逐步建立一个政制,使其权力稳固地立根于香港,有充分权威代表香港人的意见,同时更能较直接向港人负责”;并提出要加强区议会的代表性,指称“这种实行由市民普选的代议政制概念,在区议会中体现得最广。”区议会在此时的定位,是港英政府逐步推行代议政制的试验田。由区议会这一地区层面的代议政制,逐步推广至(香港政府的)中央层面。学者评价,“设立区议会是港英政府推行代议政制的开端”;“区议会的建立,是港英政府推行代议政制的开端。它第一次将香港划分为若干选区,在选区内实行普选的直接选举制度,向代议政制路向发展。”官方评价,“区议会选举是政制改变过程的高峰。”1984年11月港英政府趁热打铁推出《代议政制白皮书——代议政制在香港的进一步发展》。1985年成立的第三届区议会民选议席增加了一倍,民选议席占总数的三分之二。区议会的主席本来由政务总署的政务专员出任,1985年之后改为本区议员互选产生。从此区议会主席成为各政党争夺的职位,区议会日渐趋政治化。另外一个重要变动是,区议员、区域市政局议员和市政局议员组成选举团,选出代表进入立法局,使区议会与立法局挂钩。1985年十位区议员获选为立法局议员。

(二)港英时期区议会的实际作用:地区性咨询机构

1984年12月19日中英两国政府签署了《中英关于香港问题的联合声明》。《声明》的“附件一”规定中国在1997年7月1日对香港恢复行使主权时,设立香港特别行政区。全国人大将根据《宪法》制定并颁布《香港特别行政区基本法》。据此,香港特别行政区基本法起草委员会于1985年7月成立,开始著手基本法的起草。1997年之后香港的政制架构,应当依据基本法的规定。港英政府却无视中英的协议和基本法的起草,继续单方面推进香港的政制建构。1987(此时港督已由卫奕信接任)年5月港英政府发表《代议政制发展检讨绿皮书》,考虑如何进一步发展香港的代议政制。前文说过,区议会的设立是港英政府推行代议政制的开端。港英政府意在建立一个由立法局、市政局、区议会组成的三层代议制。所谓代议政制,不仅包括选民选举议员,还包括赋予议员议决和监督的职能。但直到80年代,“区议会”离真正的“议会”角色还很远,“一般影响民生的决策权均与区议员无缘”。在1987《绿皮书》中,港英政府流露出扩大区议会职权的意向,提议在区议会原有的咨询职能之外,更赋予其决策权和监督权。1987《绿皮书》提出区议会的扩权方案包括:“授权区议会就特别与所属地区有关的某些事务做出决策和指示政府部门采取行动”;“地区管理委员会须向每次区议会会议提交一份详尽的书面报告,阐述委员会的工作及向区议会汇报工作的进展”。如此,区议会就不再仅仅是行政机关的一个附属性的咨询机构,而俨然以代议机关的职分监督行政机关了。不过由于外部政治环境的变化,这份区议会扩权计划并未得到施行。

港英政府罔顾《中英联合声明》,单方推进香港政制架构的所为当然引起中国政府的不满。在中国政府的抗议下,港英政府有所收敛。1988年的《代议政制今后的发展白皮书》开始强调香港代议制改革要与1997年之后的政制衔接。1988《白皮书》没有赋予区议会决策和监督的职能,只是加强了其咨询的功能。至此,区议会的实权化之路嘎然而止,始终未完成由咨询机构向代议机关的转型。1988年区议会选举在这样的背景下进行。当年投票率,成为历年最低。

1992年,末代港督彭定康上任。上任伊始彭定康就对区议会进行了大刀阔斧的改革,取消了区议会的委任议席。在1994年的选举中除新界以外其他各区的区议员全部由选举产生。区议会的全面直选进一步刺激了香港的政党政治。在1994年的区议会选举中,参选的757人中有53%来自各政党,当选者中51.4%有政党背景。至此,可以说区议会选举的制度与实践发展到了一个高峰。由区议会启动全港性选举的初衷应该说是实现了,但代议政制在区议会层面的建立,是不完全的。因为区议会的地位和职能始终停留于地方行政中的一个地区性咨询组织,并不享有代议政制中议会的议决、监督等功能。这个区议会,是有名无实的“议会”。

(三)《基本法》对区议会的定位:非政权性区域组织

虽然区议会是港英政府在去殖民地计划中匆忙推出的,其建立与发展也随著中英谈判的进程起起伏伏。但在香港回归之后,区议会还是得以保留了下来。《香港基本法》的第四章“政治体制”一章规定“香港特别行政区可设立非政权性的区域组织,接受香港特别行政区政府就有关地区管理和其他事务的咨询,或负责提供文化、康乐、环境卫生等服务。”区议会就借此对号入座,成为民政事务总署辖下的“非政权性的区域组织”,其责任是向政府反映基层民意,督促地区行政的改善。具体来说区议会的职能包括:

1.就影响区内居民福祉的事宜,向政府提供意见;

2.就提供和使用区内公共设施和服务的事宜,向政府提供意见;

3.推广康乐文化活动;

4.在区内进行环境改善工程;

5.在区内举办社区活动;

6.政府就地区和全港事务咨询区议会,反映意见。

区议员的工作包括:

1. 出席区议会会议;

2. 准备书面及讨论档与有关部门讨论改善地区设施或服务;

3. 成立地区办事处服务选取选民和居民;

4. 接受市民投诉,包括交通、环境、大厦管理等;

5. 出席业主立案法团会议;

6. 推动环保、保护树木及保育古迹。

举办社区文化节、修缮社区文娱中心、推动社区美化绿化工程等都是区议会经常主办和参与的工作。作为民选机构,区议会在表达民意方面有其权威,区议员都在本选区设有办事处,接受居民投诉,将居民的意见反映给对口的政府部门。因此,有区议会议员称自己为沟通上下的桥梁。然而,仍然有许多区议员不满足定格于此社区服务及桥梁沟通角色,呼吁区议会扩权的声音不绝于耳。如何在基本法奠定的框架里,充实区议会的权力,是有待研究的问题。

二、区议会与香港政党

80年代初,随著中英谈判和港英政府政制改革的进行,香港市民出于对香港政治前途的关切,组建成立了一批论政团体,如汇点、太平山学会、民主民生协进会(民协)、观察社等。在区议会选举以前,论政团体的主要活动是举办专题讲座,组织民意调查,探讨香港未来。区议会实行选举之后,论政团体对区议会的态度也由起初的观望发展到后来的参与。特别是前述1985年的区议会改革,使区议会议员有机会晋身立法局,更鼓舞了香港的论政团体。当这些论政团体“参加和组织各种各样的选举(全国性的、地方性的,甚至国际性的),争取使本党的候选人当选,向政治体系输送政治领导人”时,这些论政团体已逐渐转变为政党。随著1991年立法局直选,区议会为香港市民提供选举训练,从而为立法局直选做准备这一历史任务也完成了。区议会在香港代议政制架构中的地位日益褪色。但香港勃然兴起的政党政治,又及时赋予了区议会新的角色:政党竞争的角斗场。这一角色,在香港回归之后表现得更为突出。

无论任何时代和地区,政党都是由来自相似背景或对某类议题持有类似表态的人所组成的,政党之间的立场却有不同。香港学界和舆论界习惯于按照各政党对特区政府的态度来划分其阵营。蔡子强将香港的政党分为两个阵营:“民主派”与“(亲)建制派”。香港媒体常用的称谓是“泛民主派”与“亲政府派”。顾名思义,亲政府派对政府做出的决定,倾向于拥护支持,而泛民主派则倾向于抗议反对。民主建港协进联盟(民建联)、香港工会联合会(工联会)、自由党,被视作亲政府派;民主党,公民党、社会民主连线(社民连)则被看作属于泛民主派。本文认为,这样的划分依据未免过于简单,实际上香港各政党的政纲和诉求是多样化的,不能以“支持或反对政府”来一刀切地做出区分。例如自由党由工商界人士组成,侧重点在于推动自由市场。工联会则是一个几乎涵盖全港各个行业的劳工团体,其主旨是为工人提供福利和培训。各政党在立法会和区议会的发言与活动也是视具体情况而定的。例如被视为亲政府派的自由党,作为其党员的立法会议员刘健仪、方刚、张宇人等就多次在立法会上针对政府行政提出批评、质疑和质询。

正如有学者所指出的,“选举及选举方式直接涉及权力分配,因此成为建制派与反对派两大阵营斗争的焦点。”因此尽管区议会职能有限,但区议会选举依然吸引香港众政党热切投入。香港市民对区议会选举的参与也一向颇为踊跃,2019年的选举投票率更高达71.23%(见表1,历届区议会选举选民投票概况)。这是因为,第一,在区议会选举中,各政党历练了本党的竞选能力,也宣传了本党的政治明星。第二,通过区议会选举,各政党更可以建立其在地区的力量,所以区议会选举又成为政党争夺地区势力的重要据点。区议会选举是各政党立法会选举的热身赛。如2007年区议会选举中,某政党在东涌北的候选人就说:“这次我们参选是明年立法会选举的准备工作。我们试一试居民的反应。这样明年的立法会选举就更清楚怎样在东涌北取得选票。”第三,“区议会选举是连续四场大战的首场。谁胜出,谁就能赢得气势,提升心理素质,为接踵而来的几大选战创造良好条件。”

目前,政党的参与已经成为区议会选举的重要一环,民建联、民主党等大党几乎主导了区议会的选举,没有政党背景的独立候选人相比之下是少数。例如,1999年回归后首届区议会的选举中,全港有798人参选,390人当选,其中,176名民建联候选人参选,当选83人,占全部民选议席的21%,173名民主党候选人,当选86人,占全部民选议席的22%。区议会任期四年一届,所以每四年就会举行一次选举。在2003年选举中民建联参选206人,当选62人,民主党参选120人,当选95人;2007年选举中民建联参选177人,当选115人,民主党参选108人,当选59人;㉟2011年选举中民建联参选182人,当选136人,民主党参选132人,当选47人;2015年选举中民建联参选171人,当选119人,民主党参选95人,当选43人。但全港18区,根据各区人口每次划分的选区数量略有不同。2003年选举中共有400个选区,2007年有405个选区,2011年共412个选区,2015年共431个选区,2019年则有452个选区。历次选举都规定每个选区只能选出一位区议员。历次选举中每个选区至少都有具有不同政党背景的2至3个候选人竞选,有的选区多达6人竞争一个席位,(个别的情况下一个选区只有一位候选人,因为没有竞争对手该候选人自动当选)。2019年区议会选举的竞争更为激烈,候选人数首次突破1000人达到1145人,平均每个席位就有2.5名候选人竞争。随著时间推移,香港涌现出越来越多的新兴政党。回归后陆续成立的政党包括全民党、公民党、社民连、新民党等等。这些政党为历次区议会和立法会选举注入新的血液,也令政党在选举中的角逐更加激烈。例如,2006年成立的公民党就在2007年的区议会选举中分走了一些大党的选票。山顶选区传统上被自由党占据,2007年选举中却选出了一位公民党身份的区议员。2019年5月才成立区政联盟更是在2019年的选举中获得24席,当选率高达77.4%,一跃成为区议会第三大党。各候选人在宣传单张中,除了介绍自己的政纲、政绩外,都会标明其政党背景(或无政党背景)。除了在街头散发宣传单张、张贴选举海报;实力雄厚的大党的候选人还会出动宣传车,沿街播放录音。各党的党主席等明星人物也会走访各选区,利用自身的号召力为本党候选人造势和拉票。

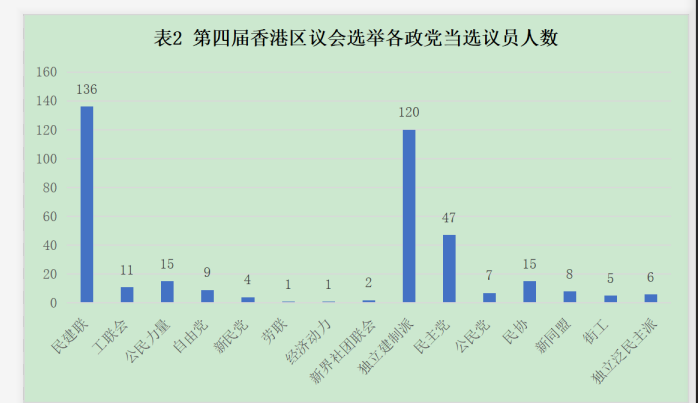

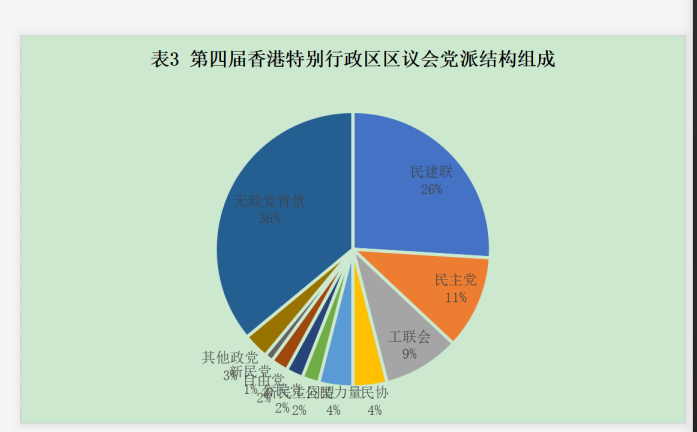

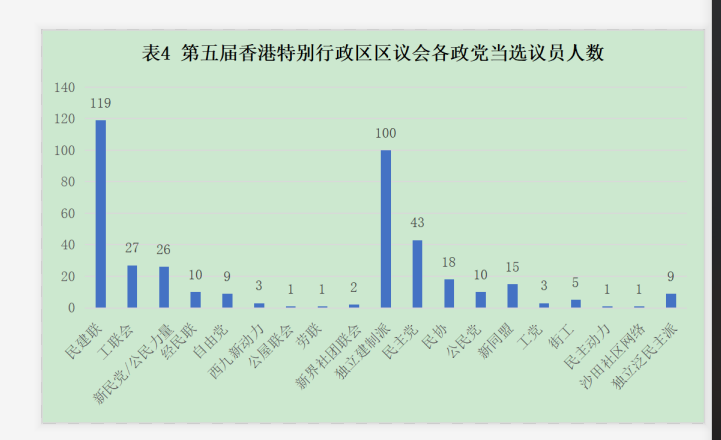

第四届区议会由2011年11月的选举产生,任期是2012年1月1日至2015年12月31日。2011选举是2010年特区政府政改方案通过后举行的第一次选举。2011年的区议会选举结果如表2、表3所示。建制派政党民建联在是次选举中获得压倒性的胜利。2015年的选举结果沿袭也此前多次选举,由建制派斩获多数席位取得胜利(见表4)。与2011年选举相比,本次选举中涌现了更多新兴的政党,为特区选举增添了更丰富的色彩。例如,经民联系由2011年选举中的经济动力政党和西九新动力政党连同成立,并在本次选举中赢得了10个席位。此外,将军澳民生关注组、创建力量等在第五次选举中首次出现的党派也争取到了一席之地。

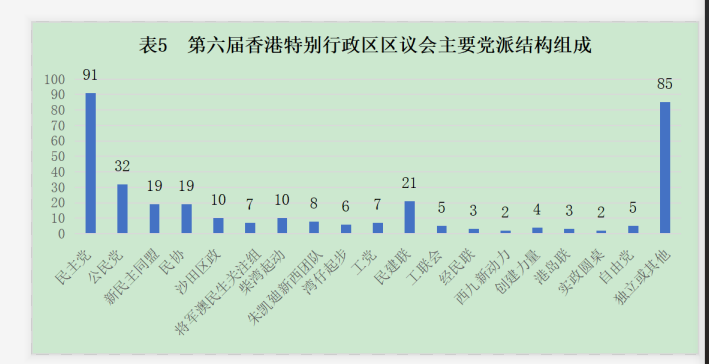

而2019年产生的第六届区议会选举结果却是翻天覆地(引自议员何君尧微博),反对派阵营以压倒性的优势获得452个席位中的385席,建制派阵营仅获59席,其他阵营候选人获得8席。反对派一共赢得164万票,建制派取得118万票,得票比约为6:4。具体到民建联与民主党的竞争中,民建联此次派出181位候选人,但最终只有21人成功当选。而民主党派出的99位候选人中则有91位胜出(见表5)。从18个选区的总体情况来看,建制派除离岛区依靠当然议员取得控制权外,其余17区皆由反对派取得过半议席获得控制权。这一结果与反修例运动中政府的疲软应对和充斥暴力的不良选举环境关系密切。如前文所述,区议会选举是来年立法会选举等重要选举的揭幕战。反对派在此次选举中夺下多个原本由建制派占领地区势力据点,在之后选举的政党竞争中不可避免会对建制派带来消极影响。

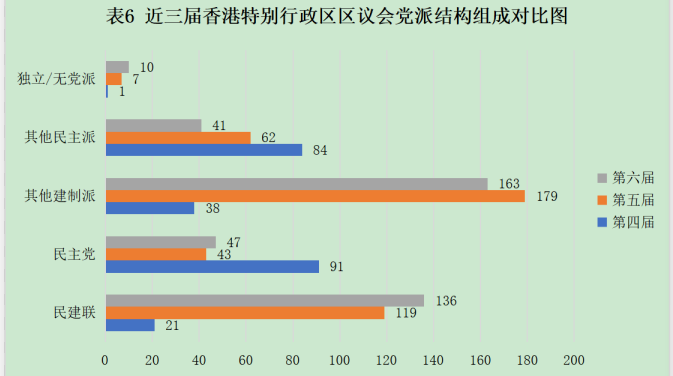

结合第四、五、六次选举的图表,从表6中可以更为直观看到,在最近的三届区议会选举中,少数政党日渐活跃,席位的组成也日益多元化。首先,无党派或者独立候选人数所占比例不小。其次,除民主党和民建联两大政党外,其他民主派和建制派的党派所占席位也日渐增多。这既反映了选举竞争的不断激烈,又反映了更加多元的利益诉求。

三、区议会与立法会

立法会相当重视区议会的意见。例如政府若向立法会提出在某一地区的工程建设规划,立法会往往先征求该地区区议会的意见,如果该区议会反对,立法会就不大可能通过此规划并拨款给政府。除了工作上的联系,2010香港政府政改方案,还把区议会和立法会的选举绑在了一起。

2010年香港特别行政区政改方案的核心议题是立法会功能组别制度的改革。如前所述,港英政府时期,香港立法局的议员,都是由总督委任的。直到回归前夕,港英政府才启动了代议制改革。1984年港府发表了《代议政制绿皮书》和《代议政制白皮书》。根据这两份档,1985年,24名立法局民选议员由间接选举产生,其中,10名由10个选举团选举产生,12名由12个功能团体选举产生。选举团是按照地区划分的,如港岛东,港岛西;功能团体是按照职业划分的,如商界,工业界,法律界。1991年,立法局引入了直接选举,全港设9个选区,每个选区2个议席,有18名议员由直接选举产生。回归之后,按照功能界别选举的做法被沿袭了下来。香港立法会60席中,地区直接选举及功能界别议席各占30席。商界、法律界、工业界、教育界、医学界等专业人士登记为功能界别的选民,不仅在分区直选中有选举权,还有权选举各自功能界别的立法会议员,这样就比等只能在分区直选中投票的选民多出一张选票。围绕功能组别的存废,学界一直众说纷纭。支持废除功能组别的一派认为,功能组别违背了平等的原则,赋予部分社会群体以特权;并认为立法会应实行一人一票的普选。赞成保留功能组别的一派认为,功能组别有利于维护行政主导,而行政主导模式是《基本法》为香港特别行政区设计的政治架构;在立法会为工商界保留功能组别的议席,有利于香港的经济繁荣。

立法会的功能组别直接影响立法会的成员组成,而立法会的成员组成,又直接影响香港特区的管治效率。“立法会的组成决定著它如何定位自身以及如何运作。简言之,当越来越多的泛民派议员进入立法会时,立法会就变得越来越激进,反之亦然。”功能组别的改革因而成为香港特区政治发展的重中之重。曾荫权在其施政期间促成了2010政改方案在立法会的通过。根据2010年通过的政改方案,2012年产生的立法会议席由目前60席增加至70席,分区直接选举产生的议席及功能界别选举产生的议席各占35席;新增的5个功能界别议席即区议会(第二)功能界别议席由15名以上民选区议员从现任全体民选区议员中提名、再由原来不具有功能界别投票权的已登记选民选举产生。这样所有选民在2012年特区立法会选举中都享有“一人两票”,即一票投给分区直选议席、一票投给功能界别议席。如此一来,在功能界别席位中,从区议会产生的席位就占6席,远超其他多数界别的1席。在分组点票的表决机制下,功能界别席位的重要性不言而喻。因此新增的5个议席又被称为“超级区议会议席”。立法会选举制度的这一改革使香港各界更加重视区议会选举及其后续的影响。即将举行的2020年9月立法会选举就引发各界人士重视。不少人士担忧反对派在区议会选举中取得该功能界别下的优势会导致立法会被反对派占领,进而影响香港的管治效率。前立法会主席曾钰成也表示2020立法会选举的攻防主战场在功能界别。在反对派已可稳夺35个席位中的12席的前提下,若再能取得3个席位,反对派便可在立法会成为多数派。当前形势下立法会选举中的区议会(第二)功能界别议席的去向值得关注。区议会在香港政制中的影响作用只会加强而不会消弱。

四、结 语

本文回顾和总结了香港特别行政区区议会的产生和发展的历史。区议会诞生于港英政府时期,设立初衷是启动香港的代议政制;区议会选举不仅为香港市民提供了普选经验,也催生了香港的本土政党。在香港回归之后,区议会成为特区政府的区域咨询机构,是香港特别行政区政治体制的重要组成部分。回归以来区议会在吸纳和传达基层民意、提供咨询意见、社区服务、促进香港的区域治理等方面有著自身的贡献。随著香港政制的发展,区议会还具有了影响立法会选举、影响政党政治、逐渐参与决策、参与地区行政管理等职能作用。区议会的制度发展,应该以促进基本法顺利实施为目的,既优化区议会的既有作用,也探寻发挥区议会功能的新途径、新模式和新机制,使其更好地服务于“一国两制”、基本法的有效实施,中央对香港特区的管治和香港特区的行政主导制。

表1 香港特别行政区历届区议会选举选民投票概况

投票日 | 全港选民总数* | 累积投票人数 | 累积投票率 |

11/28/1999 | 2,279,504 | 816503 | 35.82% |

11/23/2003 | 2,418,078 | 1,066,373 | 44.10% |

11/18/2007 | 2,958,953 | 1,148,815 | 38.83% |

11/6/2011 | 2,898,180 | 1,202,544 | 41.49% |

11/22/2015 | 3,121,238 | 1,467,229 | 47.01% |

11/24/2019 | 4,132,977 | 2,943,842 | 71.23% |

*:不包括自动当选选区的选民人数。

资料来源:作者根据历次区议会选举官方网页公布数据制作。

资料来源:作者根据2011年区议会选举官方网页公布数据制作。

资料来源:作者根据2011年区议会选举官方网页公布数据制作。

资料来源:作者根据2015年区议会选举官方网页公布数据制作。

资料来源:作者根据2019年区议会选举官方网页公布数据制作。

资料来源:作者根据历次区议会选举官方网页公布数据制作。

(文章观点仅代表作者本人)

作者为中山大学法学院副教授,香港大学法律学院博士,粤港澳发展研究院研究员

编辑:严骏

扫描二维码分享到手机