“一国两制”仍然是香港的“卖点",使香港能与粤港澳大湾区的其他城巿合作,走得更快更远。香港要做好自己的定位,既是服务国家的特别行政区,也是服务全球的国际金融中心。香港与深圳和其他大湾区城巿的合作可互补不足、互相鞭策、互相学习。

文 | 香港特区政府行政会议召集人 陈智思

老一辈港人仍然会记得当年带物资过罗湖桥北上探亲的光景。图为上世纪80 年代初,旅客通过罗湖桥往返深圳与香港

深圳发展见证人民坚定决心

所谓三十而立,四十而不惑,不只是就人生而言,也是对一个地方发展的说明,见证人民的坚定决心、生活智慧及无限可能。与香港一河之隔的深圳,仅仅花了四十年的时间在经济上就取得了骄人的成绩。老一辈的港人仍然会记得当年带物资过罗湖桥北上探亲的光景,一眨眼,深圳的国内生产总值已从1979年的1.96亿元(人民币,下同)增至去年2.69万亿,增幅超过万倍;而人均国内生产总值也由1980年的835元上升至去年的超过20万元,升幅200多倍。

不得不赞赏和佩服深圳经过四十年的努力,交出这亮丽成绩,变成国际大城市。四十年过去,深圳不再感到困惑,但香港或许是百般滋味在心头。有人会觉得不是味儿,这都是可以理解的。被人从后赶上甚至追过,当然会有压力,但正好提醒自己日后在心理和实质策略上都要有所调整。首先,看看人家的成功之处,然后再检视自身有何不足,重整旗鼓,修正走偏了的路线,调整好目标,再努力向著前方的标竿直跑。人生如是,一个城市的发展何尝不是。

香港必须要“思危”

国家主席习近平在深圳经济特区建立四十周年庆祝大会的讲话中指出,粤港澳大湾区建设是国家的重大发展战略,深圳是大湾区建设的重要引擎。近日,国家发改委公布了深圳综合改革试点首批授权事项清单,涉及要素市场化配置、营商环境、科技创新、对外开放等多项类别,清晰展现了未来的深圳发展蓝图。

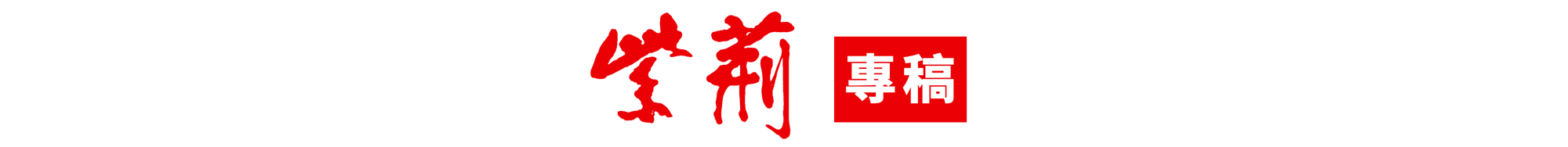

香港要借镜深圳的发展。图为深港交界,右侧为深圳

京津冀、长三角、珠三角是我国三大城市群及经济圈。香港位处南方,成为大湾区建设一员,宏观来说具国家重要发展潜力,深圳以至整个大湾区的发展也掀动著香港未来的进步,可以肯定当中蕴藏不少机遇。但另方面,也意味著我们要面对不少竞争及挑战,有人更会担心香港的重要性会否下降、甚至被边缘化。

首先,我们绝不应妄自菲薄,不要忘记香港过去同样创造了不少奇迹,凭藉我们的拼搏而成为国际级城市。当然时局转变、世界在变,我们也必须要“思危”。香港这些年尤其是在政府施政、政策规划方面因种种原因而走了不少冤枉路,去年暴力事件引致的社会动荡近乎于自残行为,狠狠地破坏了香港多年来努力建立的安全环境和法治社会形象。

背靠祖国是香港的优势

现今的世界环境下,只靠香港单打独斗实在困难,背靠祖国可说是我们的优势。深圳已成为世界知名的创科中心,不少著名的科企都落户深圳。而香港仍保持一定的优势,例如香港仍是著名的国际金融中心和国际都会、最多大企业来港上巿集资的地方;司法独立、保障知识产权等都是香港所自豪的。因此,我不太认为香港会被边缘化,但的确跟大湾区城巿的合作可以让优势发挥到更大效益,我所指的效益不只是对香港而言,更是对整个湾区甚至国家。

“一国两制”仍然是香港的“卖点",使香港能与粤港澳大湾区的其他城巿合作,走得更快更远。香港要做好自己的定位,既是服务国家的特别行政区,也是服务全球的国际金融中心,若我们要做好创科工作,可借镜深圳的成功。香港与深圳和其他大湾区城巿的合作可互补不足、互相鞭策、互相学习。香港人出了名的懂变通,我们更应明白不可自恃仍有些优势而固步自封,要知道机会和时间都不会等人,内耗只是蹉跎自家的岁月。当今时势,外国意图围倒中国,香港也难以独善其身,我们更需要配合国家政策和发展。未来,我们要加快步伐,追回之前所错过的,也要因应时势作出改变,不断提升自身能力和水平。

(本文大小标题为编者所拟,未经作者本人审定)

编辑:哈元源、莫洁莹