人物档案:

曾庆存,男,1935年5月出生于广东省阳江市。1956年毕业于北京大学物理系,1961年在前苏联科学院应用地球物理研究所获副博士学位。先后在中国科学院地球物理研究所和大气物理研究所工作。曾庆存是国际著名大气科学家,国际数值天气预报奠基人之一,为现代大气科学和气象事业的两大标志——数值天气预报和气象卫星遥感——作出了开创性贡献。

文 | 本刊记者 魏东升 冯琳

1月10日上午,著名大气科学家、中国科学院院士曾庆存(左)在北京人民大会堂,从习近平主席的手中接过了中国科学家的最高荣誉——国家最高科学技术奖(图:新华社)

什么是科学家?上下求索以推动人类进步为己任为信念并有无畏精神勇敢拓荒者,是为科学家。2020年1月10日上午,85岁高龄的著名大气科学家、中国科学院院士曾庆存在北京人民大会堂,从习近平主席的手中接过了中国科学家的最高荣誉——国家最高科学技术奖。此后,我们多番寻求能够采访曾庆存,终于有幸在今年初秋见其真容。

采访前,我们怀揣著对一位科学大家的敬仰与好奇来到了曾庆存的办公室。采访后,我们对曾庆存的认知远比“科学家”这个身份多了几许亲切和动容。他是科学家,更是一位始终藏著童真的长者、一位笑谈酸甜苦辣的智士、一位歌以咏志的浪漫诗人……

与曾庆存对话,你会情不自禁面露微笑,却在心中肃然起敬、感动落泪。

开启可实际应用的

“数值天气预报”的“密钥”

在1月10日当天举行的国家科学技术奖励大会上,曾庆存发表获奖感言说,这份殊荣不单属于个人,更属于这个伟大时代所有爱国奉献的广大科技工作者,体现了党和国家对科技工作者的亲切关怀、深情鼓励和热切期望;从上世纪后半叶到现在,世界科学技术蓬勃发展,大气科学和气象事业也有了质的飞跃,他为参与这个伟大历程而自豪。

事实上,曾庆存在这一历程中的研究成果突出,是中国对世界大气科学和气象事业的重大贡献!

“天上鲤鱼斑,明日晒谷不用翻”、“八月十五云遮月,正月十五雪打灯”、“久晴大雾必阴,久雨大雾必晴”……这些谚语源于中国人对气象的古老认知和经验之谈。看云识天,是几千年来人类预测天气的唯一手段。而如今,我们只需打开手机、电视、广播等等就可以准确预知明天乃至几天后的天气。这巨大的进步,离不开“数值天气预报”。

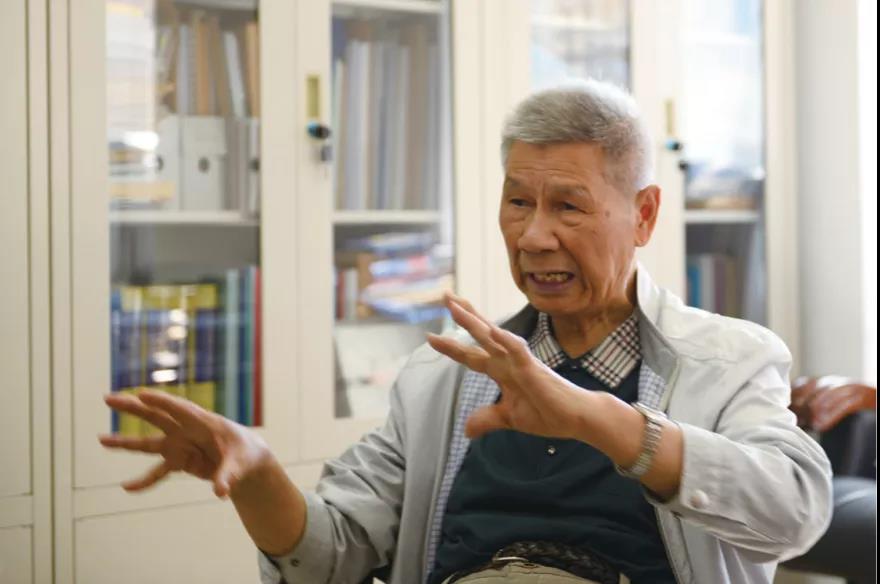

曾庆存院士正在接受本刊采访(本刊记者 冯琳 摄)

早在20世纪早期,人类通过可测量大气状态的气象仪器绘成“天气图”来预报天气,但这还得凭预报员的经验判断,因此不够客观,容易出错。怎样让预报准点、再准点?20世纪中期,大型电子计算机诞生了,科学家们逐渐想到可在一定条件下将大气复杂的状态数据,通过大型计算机用可计算的方程式做数值计算,这种客观定量预测即是现今通称的“数值天气预报”。

完整描述大气运动的方程式被称为“原始方程”,这是开启可实际应用的“数值天气预报”的“密钥”。但含有太多的变量,包括温度、气压、湿度、风向、风速等等,极其复杂,非线性强。如何让数值的计算速度“追上”天气变化速度,这一难题困住了当时的世界气象学界。1961年,年仅26岁的曾庆存在苏联科学院攻读博士学位期间,首创求解大气运动原始方程组的“半隐式差分法”,给出了世界上第一张求解原始方程组作出的天气预报图。这项成果立即在莫斯科世界气象中心应用于天气业务,在当时将天气预报的准确率提升到了60%以上。

曾庆存的原始方程算法在气象学史上是一个划时代的进步,不仅让数值天气预报这项“20世纪最伟大的科技和社会成就之一”成为现实,而且奠定了当今数值天气预报业务模式的动力构架基础,一直沿用至今。

目前,数值天气预报越来越准确,3天预报准确度可达70%至80%。在我国华南地区,可提前3至4天对台风路径作出较为准确的预报。

1988年9月7 日,北京时间凌晨4时30分,中国第一颗气象卫星“风云一号”由“长征四号”运载火箭发射升空

真理终究是可以认识的

1957年,刚刚从北京大学毕业的曾庆存被国家选派到苏联学习气象专业。在苏联科学院应用地球物理研究所,曾庆存师从国际著名气象学家、苏联科学院通讯院士基别尔。

当时,基别尔也在研究原始方程来作“数值天气预报”,他的研究开了个好头,但也碰到了很大困难,他就把这道难题交给了曾庆存。这引来了师兄们的极力反对,因为他们都觉得太难了,害怕曾庆存解不出来就没法儿毕业。

“既然这么难,为什么导师觉得您行?”记者问。“我也奇怪呀,我导师他有这种相信的能力。”曾庆存回答说,“我刚到苏联的时候,我的水平比起苏联的同学是低一大截的。数值天气预报和数学、力学的关系很大,但我在国内基本没学,我就只能拼命赶了。那时候我在导师的指导之下闷头苦读了一年半。考试完了,他一看,觉得我还行,很满意。特别是他研究的东西,我理解得比较透,甚至很有可能比我师兄们都清楚,这可能感动到他了。他说这个人行,所以就给了我一个最难的问题。”

“那您当时觉得自己行吗?”记者又问。

“当时我经过一年半的闷头学,好像那个东西我也通了。我觉得我可以试试来著,既然导师建议我做,我就做吧。”曾庆存答。

经过苦思冥想,从理论上来说,大多数的方面都想到了,在电子机房也逐一作了试验,但就是通不过考验,真是昼夜不安。但他坚信真理终究是可以认识的,经过许多许多次的失败,终于从渐悟到了顿悟。曾庆存猛然想到了采用不同的计算方法来分别计算不同的大气运动过程,于是创造出了“半隐式差分法”,试验成功的那一刻,曾庆存兴奋极了!他深夜从燥热的机房里冲出来,在莫斯科极寒冷的大街上,敞开大衣直奔研究所,找导师去。他晕倒在地铁里,经工作人员救醒,继续前行,告诉导师喜讯。后来就感冒发烧,重病一场。

“这个过程非常艰苦,也非常快乐!”采访到这里,曾庆存的脸上焕发神采。他甚至是在手舞足蹈地讲述这段经历,洋溢著无与伦比的欢欣,恍如还是昨日那个意气风发的青年。

为国、为民、为科学

初出茅庐即一鸣惊人,年少成名的曾庆存并未止步,反而开启了他的科研“加速度”。在数值天气预报的基础上,曾庆存又在卫星大气红外遥感、跨季度气候预测、气象灾害监测预报、地球系统模式等领域都相继形成了开创性的理论研究成果,并得到了广泛应用。

1970年,中国决定研制自己的气象卫星,曾庆存又一次服从国家需要,离开原来的研究领域,被紧急调任作为卫星气象总体组技术负责人。1984年,曾庆存又挑起了中国科学院大气物理研究所所长的大梁。从2007年起,曾庆存一直领导和亲自参与研制我国具有自主知识产权的地球系统模式。2011年,中科院向国家提出以研制我国地球系统模式为首要任务并带动地球科学数值模拟研究的“大科学装置”,2016年获国家批准,曾庆存是该项目的创导者和科学总指导。

翻阅曾庆存的履历:1980年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选俄罗斯科学院外籍院士,1995年当选发展中国家科学院院士,2014年当选美国气象学会荣誉会员(该学会最高荣誉),2016年被联合国世界气象组织授予该组织的最高奖——国际气象组织奖。此外,他还先后获得全国科技大会奖、国家自然科学奖、何梁何利科技进步奖、中科院自然科学奖和杰出成就奖。

“温室栽培二十年,雄心初立志驱前。男儿若个真英俊,攀上珠峰踏北边。”这是1961年,曾庆存在苏联科学院获副博士学位后、即将回国前写下的诗——《自励》。曾庆存对其中的“攀上珠峰踏北边”一句似乎情有独钟,他后来又引之作为自己文集的书名。“攀峰”是曾庆存矢志不渝的科学追求。尽管事业上已踏过数座峰崖,但他还在奋力攀爬,似乎只有“再向上”才能纵览世间风云、尽观万千气象。

耄耋之年获颁国家科技界至高荣誉,曾庆存却称自己还未“登顶”。他很坦诚地说,领奖时自己是又激动又淡定。“激动什么?国家给你这么高的荣誉,在那么隆重的情况下,习近平主席亲自发奖,你能够不激动吗?那肯定就会激动。更何况我出身又那么苦,能有今天,当然会很激动是吧?我能为国家为人民做点事,是很值得的。淡定什么?给你这么多荣誉,你飘起来不行,你还是得沉下心来好好搞科研。所以领完奖回来,我还是一天到晚地如常工作。”曾庆存说。

9月11日,习近平主席在科学家座谈会上强调,要大力弘扬科学家精神。曾庆存对于科学家精神也有其精辟见解,他曾对此总结过一句话和一首诗。

一句话——“为国、为民、为科学”,意思是一个科学家如果不为国家、不为人民、不为科学,那他的科研一定搞不好。一首诗——“为人民服务,为真理献身,凭黄牛风格,具塞马精神”。曾庆存的解释是,“你吃了人民的粮,你要为人民服务,为科学的真理献身。但光是这两条还不够,你得积累学问,像老黄牛一样吃多多的草,以后要反刍、多多消化,融通;又要有塞马的精神,看准了目标,你要像驻守边塞的壮马一样,勇敢地向前冲,攻取目标。”

曾庆存认为,科学工作是非常重要的,现在对中国来说,关键问题是怎样推动整个国家的科学事业向最先进水平迈进。“我还是那句话,我们要努力做到,想尽办法做到,一时做不到你也要创造条件来做到。这是决定国家命运的问题,是我们科学家任务的问题。而且你要有这个自信,我们国家能搞得上去,没有自信不行,必须得有!”

上世纪50年代,香港天文台人员在气象站放出无线电探空仪,进行高空探测(图:香港特区政府新闻处)

“冷板凳”就“冷板凳”,

你可以想办法把板凳坐热了

“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”——这是“寒门士子”曾庆存人生的完美印照。

1935年,曾庆存出生在广东阳江一户“家贫如洗,拍壁无尘”的贫苦农家。曾父曾明耀、曾母曾杨氏皆是憨厚朴实的农民,曾庆存自小便跟著双亲力耕垄亩,只能过著朝望晚米的生活。尽管困苦,但双亲从不怨天尤人,为人热情好施,这在曾庆存的心中潜移默化地树立了亲善正直的道德规范。

在曾庆存所作《和泪而书的敬怀篇》一文中,可以看到父亲对他的影响很深。曾父读过点私塾,懂点诗联、爱好学习,因此也非常注重子女教育,在学业上对他们十分严格。耕作了一天的曾父,每晚依然不知疲倦地和孩子们一起温习功课。夜里点不起油灯,他就手执火把为孩子们照亮。

穷学生的酸辛不止于此,曾庆存用“做牛做马”描绘之——

“春耕时节,家贫无牛,哥哥就执行牛的任务,在前头背荷并手拉著绳索,父亲在后面扶犁倾铧,我则随后佝偻搬泥块。冬天,作为全家主要生计来源的是在一块旱地上种菜。放学回来,兄弟两人的任务是从很远的水塘一担担地挑水,再一勺勺地淋浇到一棵棵的菜根上。水冷衣单,就著黑夜星光照路,兄在前,弟在后,前呼后应,或者背书有声,也不知经过几十个来回,终于可以收工回家。”

新中国成立后,曾庆存终于有机会参加高考。关于那天他赴广州考学的情景,曾庆存记录道——

“清晨,大家在车站列队,等候上车。突然间,我发现父亲在远远的对面站立著,很久很久,他终于移步到我面前,说声:‘这是你的墨砚,你忘带了。’便把墨砚塞进我的衣袋中,然后低头走开了。当时我竟然语塞,只是傻低著头。”

这个场景不禁让人联想起朱自清先生的《背影》,大抵只在孩儿离开故土之时,父爱的深沉才有了一次最拘谨的流露。

对于人生的珍贵情感,曾庆存细腻地珍藏之、缅怀之。除了双亲兄弟,他还始终感念著恩师的无私帮助。当年在被派往苏联前,曾庆存曾一度想过放弃。因为家贫,他极想赶紧工作以补贴家用。他的导师——世界著名气象学家谢义炳院士得知此情况后,力劝曾庆存前去,并表示自己会按月资助曾家,消除他的后顾之忧。

“这种精神要传承……”采访时,曾庆存只是眼泛泪光,克制地把对恩师的感激一句带过。我们后来才从他的同事和学生那里得知,曾庆存对一些科研素质优异却不能继续科研道路的学生亦十分痛心。对于家里有困难的学生,他同样自掏腰包,帮助他们。

薪火相传之下,曾庆存为我国气象事业培养了一批又一批优秀研究生和学者。这些人中的大部分已成为国家大气科学研究和业务领域的骨干和顶尖人才,其中包括三位中国科学院院士、两位中国人民解放军少将、一位中国气象局副局长和多名学科带头人。

对于这些晚辈后生,曾庆存总是教导他们,“科学是老老实实的学问。‘冷板凳’就‘冷板凳’,你可以想办法把板凳坐热了,就不冷了。然后你得耐住寂寞一心一意去做,绝对不能够浮躁!”

从“自我”到“超我”的升华,他已然是一位跳脱出命运转盘的智士

记者好奇地问:“在这样贫窭的家境下苦读,到赴国外艰难求索,直至在国内数十年如一日潜心科研,您是有一个信念在支撑吗?”

曾庆存沉默了片刻,转而微笑地说:“是的。是什么信念呢?能读书你还不好好读?就这么简单吧。”

简单纯真,是这位饱经沧桑的长者始终保有的人性底色。读书求索、科研攻关,他从来“只行好事,不问前程”。年少求学时,曾庆存没有想过要出人头地,只知双亲供读不易,必须用功珍惜。他最初的心愿是读完高中即回乡做一名小学老师,能教书育人,又可挣钱养家,也未曾想自己要考大学。1952年,国家为了恢复和发展经济建设,急需培养大量人才,大大扩大了高考招生,于是他报考了北京大学,并在国家帮助下,赤脚从广东北上进入北京大学。

“我自己真正开始懂得应该要怎么样——要攀登高峰,那是大学快毕业的时候。国家提出来向科学进军,任务很明确。我受到的鼓舞很大,我就想我们要怎么样搞好气象为农业服务。为此,要把理论学好、提高自己的科学素质。毕业了,又被选派去苏联留学,我觉得我就要学好,所以不管怎么困难,都要想办法去做。”曾庆存说,“这种精神,你说是自信吗?是自信。我觉得我能够学好,但能达到哪一步当时确实不好说。”

其实整个采访,曾庆存并不太爱述说个人经历,而且他的讲述中多用“你”来指代“我”。从第一人称到第二人称,我们被他的超然境界所震撼。从“自我”到“超我”的升华,他已然是一位跳脱出命运转盘的智士,仿佛正因他一辈子与地球的风云变幻论道往来,所以已能做到平静无縠地冷眼观读自己的人生。

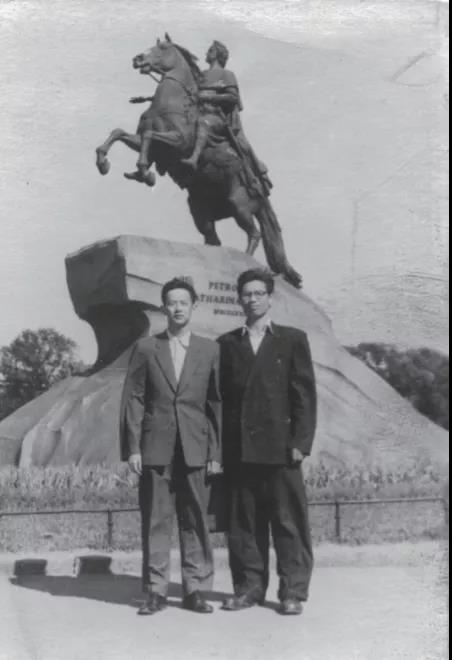

在前苏联留学时的曾庆存(右)(中科院大气物理研究所供图)

不惧风霜雨雪、淡看云卷云舒,曾庆存自有他的大气从容。要想多体悟一点曾庆存的情感,不妨读一读他的诗。《华夏钟情》、《风雨晴明》这两本言而有物的诗集,足以让曾庆存冠上“诗人院士”的美称。

这些诗是曾庆存发自内心深处的声音,也是他生活的一种记录。他的诗里,有“科学钻研心寂静”的宁静,有“华夏钟情腾热血”的激昂,有痛感国家落后、在国际上蒙受不公正对待的“异国销魂难如梦”的悲愤,有发愤图强“愚公有志垄山移”的决心。

诗如人生,人生如诗。中国科学院文联主席郭曰方为曾庆存诗集作序时写道,他是“从江南水乡那低矮茅棚走出来的一个贫苦农民的儿子,在坎坷跌宕的人生旅途经历了太多太多的喜怒哀乐,尝尽了人世间说不尽的苦辣酸甜。最终,成为成就卓著的科学家。”

我们信手翻开曾庆存诗集,窃觉他1995年7月所作的《无题》一诗中有两句甚能概括其人生智慧和哲学——“随缘万事等闲来”、“无意栽花数朵开”。

广州的卫星接收站把所有的卫星气象

资料可直接发送给港澳

我们采访那天见到曾庆存后,惊叹于这位耄耋老人散发出的精、气、神!他背脊挺直、行动有力,精神矍铄,谈话思维清晰、语气祥和,虽是德高望重,却十分平易近人、低调自谦。

他会和记者说“我们是互相学习”;会在合影的时候坚持站起来,并专门把外套的拉链合好;且在赠书时耐心工整地签下“XX指正,曾庆存敬上”。

我们采访的地点是在中科院大气物理研究所。曾庆存的办公室仅有十几平米,陈列著两张桌子、两排书柜、一把普通的靠背椅、一张茶几搭配一条待客的布沙发。有展示窗的书柜里,并未摆放曾庆存所获得的那一摞荣誉奖章。整间屋子最显眼的装饰,是他书桌上的一个地球仪和墙上的一大张世界地图。

现在,曾庆存平均一天中有半天时间会在这里保持紧张的工作。

闲暇之余,除了写诗,曾庆存还有许多其它兴趣爱好。“我的兴趣很广泛,诗是从小混出来的。诗我能写,字我能写,画画却不好,唱歌不会,跳舞一点都不会,但体育还可以,像打篮球呀……”

爱锻炼和保持运动或许是曾庆存永葆活力的秘诀之一,他秉持的养生理念是,“你能够跑你就不要走,能够走你就不要站,能够站你就不要坐,能够坐你就不要躺。”他如今每天坚持步行共一个半钟头,早上和晚上各走一次。

可以说,曾庆存打破了我们对高深莫测“科学家”的刻板印象。科学与艺术、文学和体育,在他身上得到了全方位综合发展。

我们又和曾庆存提到了香港。曾庆存说,他曾多次到访过香港天文台,香港中文大学、香港科技大学,香港城市大学也去过。

从学界和气象业务角度,曾庆存介绍说,内地和香港的联系是很紧密的。比如广东气象局做数值天气预报时要用到中国的气象卫星,广州的卫星接收站把所有的卫星气象资料也可直接发送给香港和澳门。他估计,当有台风登陆或气象灾害的时候,基本上每隔3小时到6小时,就会有一张气象云图发往港澳。在雷达方面,香港也是广东气象雷达网中的一部分,广东的省级雷达和香港、澳门的雷达都联网了,天气会商是广州、香港和澳门三地相通的,大家合作得很好。

我们在曾庆存的诗集中也找到了一首他为庆祝澳门回归所作的诗,曾庆存感怀祖国统一、一洗前耻的家国民族情感是很深沉的。特此摘录,以飨读者——

《庆祝澳门回归》

曾庆存

(1999年5月)

通商粤澳本来繁,一自欧船入便横。

濠镜港湾遭蹂躏,屯门火海幸逃生。

贪官可恨成奸计,鸦片难堪割地忙。

浴血中华终一统,金瓯片片庆归还。

记者手记:本文成稿之前,我们曾久久苦思而不得下笔,因为记叙曾庆存事迹和精神的报道已有很多。最后索性决定,就把我们在与曾庆存一个小时的会面中对他最深的印象和最大的感触记录下来,希冀能从他的传奇故事里剖析出一个更鲜活通透的人物形象。所谓能成大家者,除了天赋和努力,必定还有他不凡的品格与气度。我们为之折服,最终一气呵成而定稿。同时在此致谢中山大学刘昕教授为本次采访作出的贡献。

本文发表于《紫荆》杂志2020年10月号

紫荆专稿|转载请注明出处

扫描二维码分享到手机