7月13日,国务院正式印发《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》(以下简称“《意见》”),这是时隔近30年后国务院再次发布关于支持国家高新区发展的顶层政策性文件。从1988年5月国务院批准建立第一个国家高新区至今,三十而立的国家高新区已经成为中国发展的创新高地、产业高地和人才高地,成功走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路。在即将步入“十四五”的关键之年,《意见》对新时代国家高新区的发展进行了全面部署,将为科技强国建设再筑强基。

文 | 北京 王涛

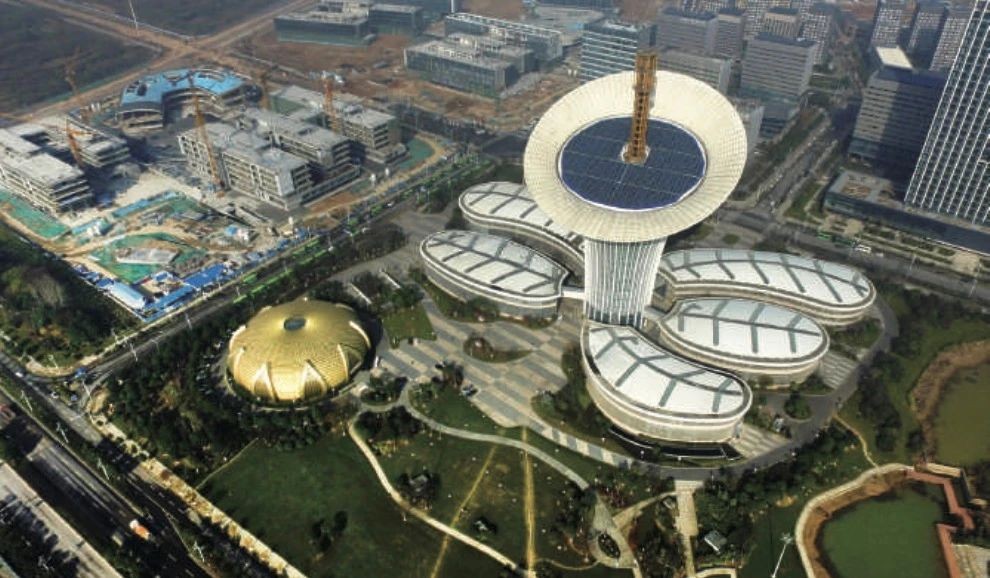

国家高新区作为创新驱动发展的示范区,应紧步赶上时代的潮头,在新一轮产业革命中抢先打造出具有世界领先力和竞争力的产业集群。图为武汉光谷六大园区之一的武汉未来科技城(图:新华社)

我国整体经济的一大重要战略支撑点

国家高新区,指的是由国务院批准成立的国家级科技工业园区,多位于我国一些知识与技术密集的大中城市和沿海地区。建立国家高新区,是中共中央、国务院为发展我国高新技术产业、调整产业结构、推动传统产业改造、增强国际竞争力作出的重大战略部署。

要充分理解高新区的内涵,需提炼三个关键词——“高”、“新”和“产业”。“高”即高端技术,囊括国内外各类先进的科技、资金、人才和管理手段。“新”指的是创新,以创新驱动发展为根本路径,优化创新生态,集聚创新资源,提升自主创新能力。“产业”实质既是高新区的表现形式,也是高新区的发展成果。科技成果真正实现价值,最终是要离开实验室、走向产业化,在高新区形成高新技术企业和创新型产业集群,从而最大限度地把科技成果转化为现实生产力,推动国家总体的科技进步和经济发展。

1988年5月,国务院批准建立了第一个国家高新区——北京市新技术产业开发试验区,也就是中关村的前身,自此拉开了我国建设国家高新区的序幕。32年来,在一个个城乡结合部、一片片荒草丛生的沼泽地上,一座座经济繁荣、社会文明的科技新城相继建了起来,并探索出了一批批可复制可推广的政策措施和有利经验。到今天,已有169家国家高新区遍及祖国大江南北,在历史的长河中与波澜壮阔的改革开放同频共振。

全球第一个U盘,中国第一台超级计算机、第一根光纤、第一枚人工智能芯片、第一个量子通信卫星等等,均诞生在国家高新区。历经32年的风雨洗礼,国家高新区以创新为动力,以改革促发展,已经成为全国科技创新最为活跃、科技投入最大、科技成果和专利产出最高、新产品新技术产出最多的区域。

从创新方面来看,2019年,国家高新区企业研发支出为8,259亿元(人民币,下同﹚,占全国企业整体投入的50%;国家高新区发明专利的授权量占全国的37.5%,每1万名从业人员拥有有效发明专利388件,是全国平均水平的11.3倍。

从产业方面来看,截至2019年底,国家高新区共聚集了8.1万家高新技术企业,占全国高新技术企业的35.9%。其中,高新区聚集的科技型中小企业有5.1万家,占全国总数的33.6%。华为、腾讯、阿里、百度、大疆、科大讯飞等等这些如今已蜚声海内外的科创企业,都是在高新区里腾飞起航的。

从人才方面来看,国家高新区从业人员大约2,213万人,其中大专学历占59%、本科以上学历占到38%;每万名从业人员中有800多名研发人员,是全国平均水平的13.8倍。

总体来看,32年来,国家高新区秉承“发展高科技、实现产业化”的初心,坚持创新驱动、内生增长的发展路径,形成了一批具有世界影响力的高新技术企业和创新型产业集群,是中国发展名副其实的创新高地、产业高地和人才高地。

2019年,国家高新区实现生产总值12.2万亿元,占全国GDP的12.3%;上缴税费1.9万亿元,占全国税收收入的11.8%。由此可见,国家高新区从无到有,已经成为我国整体经济的一大重要战略支撑点。不仅如此,今年一季度,国家高新区企业从业人员2,656万人,同比增长2.1%。今年5月,国家高新区实现营业收入3.27万亿元,同比增长10.3%;工业增产值2.25万亿元,同比增长10.4%。无论是在2008年金融危机中还是面对今年突发的新冠肺炎疫情,国家高新区凭借科技创新的硬实力,皆实现了逆势增长,在困境中助力中国经济冲破阴霾、迎接曙光!

新时代下的新使命和新定位

2018年,科技部部长王志刚曾在国家高新区建设30周年座谈会上明确指出,通过建设国家高新区,我国在高新技术产业化园区建设方面走到了世界的前列,跟上了全球高新技术产业发展的步伐,这将对中国经济社会的发展产生长期深远的影响。他总结道,国家高新区经过30年的发展,经历了创业发展、二次创业、创新驱动战略提升三个阶段,正迈入“创新驱动高质量发展”的新阶段。

的确,作为我国改革的先行区和经济发展的重要增长极,经过32年的发展,国家高新区已经成为我国促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体,在转变发展方式、优化产业结构、增强国际竞争力等方面发挥了重要作用,走出了一条具有中国特色的高新技术产业化道路,是我国发展高新技术产业的一面旗帜。

科技成果真正实现价值,最终是要离开实验室、走向产业化。图为国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600在山东青岛团岛附近海域成功实现海上首飞(图:新华社)

然而与此同时,我们还应当注意到,当前全球政治格局动荡、经济复苏乏力、逆全球化不断抬头,新冠疫情又给世界的未来增加了多重不确定性。因势而变、顺势而动,是策略,更是智慧!

站在新的历史节点上,国家高新区也随之迈入了发展的新阶段。面临新形势、新挑战和新要求,需要从顶层设计著手,重新规划出台新的指导性纲领文件。于是,历经约2年的起草时间,《意见》于今年7月正式出台,就进一步促进国家高新区高质量发展、发挥好示范引领和辐射带动作用,从6个方面提出了18条具体举措。

《意见》强调要大力聚集高端创新资源,吸引培育一流创新人才,加强关键核心技术成果产业化、转移转化,著力提升自主创新能力;强调要支持高新区企业发展壮大,积极培育科技型中小企业,加强对科技创新创业的服务支持,进一步激发企业创新发展的活力;强调要大力培育发展新兴产业,做强做大特色主导产业,推进产业迈向中高端;强调要加大开放创新力度,推动区域协同发展,打造区域新的创新增长极,融入全球创新体系;强调要深化管理体制机制改革,优化营商环境,加强金融服务,坚持绿色发展、营造高质量的发展环境。

纵观全篇,《意见》在高新区下一步的发展理念、发展目标和政策措施上,都有诸多突破。其中最大的亮点是在新时代下对国家高新区赋予了新的使命和定位,即创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。

一方面,中共十八大提出的创新驱动发展战略,是放眼世界、立足全局、面向未来作出的重大决策。其目的是要转变国家发展的动力机制,从过去的投资驱动向创新驱动转变、从劳动密集型向技术密集型转变。那么,国家高新区将进一步担负起示范性的历史任务,要做到全国上下的创新驱动发展都能够向高新区取经。

另一方面,中共十九大指出“发展是解决我国一切问题的基础和关键”,并明确提出了高质量发展的总目标。众所周知,我国幅员辽阔,各地区间的发展仍然存在不平衡的问题,那么由哪个区域来先行实现高发展需要统筹考虑资源、技术、人力等各方面综合要素。基于32年来的发展成果,国家高新区一马当先,被赋予高质量发展先行区的新定位。

简言之,未来国家高新区要承担起为国家创新驱动发展探路、为高质量发展照明的重大责任。根据《意见》,到2025年,国家高新区布局更加优化,自主创新能力明显增强,体制机制持续创新,创新创业环境明显改善,高新技术产业体系基本形成。到2035年,将建成一大批具有全球影响力的高科技园区,主要产业进入全球价值链中高端,实现园区治理体系和治理能力现代化。

三十蓄力乘风破浪再出发

“看一个高新区是不是有竞争力、发展潜力大不大,关键是看能不能把‘高’和‘新’两篇文章做实做好。”——这是2013年习近平总书记在辽宁考察时对高新区划出的评判标准。直到今天,乃至长远计,这个标准稳如砝码。结合《意见》赋予新的历史使命和定位,接下来就看国家高新区怎样依照圭臬续写新的精彩。

首先是“高”,无论何时“高”是高新区永恒之追求,务必要致力集聚各项高端资源、推动产业向高端迈进。对新时代的高新区而言,这个“高”也有了更广泛而深远的内涵。比如,在高质量发展中,需统筹推进“五位一体”的总体布局要求。因此,《意见》也突出了对绿色发展的新要求,这是国家高新区高质量发展的一个标志,更是一条底线。为此,将支持国家高新区创建国家生态工业示范园区,严格控制高污染、高耗能、高排放企业入驻,加大国家高新区绿色发展的指标权重。

再来看“新”。“新”的一个本质特征是与时俱进,只有与时代共同进步才能充分释放创新的潜能动力。放眼世界,新的挑战和未知正不断加剧,而与之相伴的是,各类新经济、新动能和新业态也在不断萌生。国家高新区作为创新驱动发展的示范区,应紧步赶上时代的潮头,在新一轮产业革命中抢先打造出具有世界领先力和竞争力的产业集群。

今年5月,总投资166亿元的7个“新基建”项目在西安高新区集中开工。杭州高新区把数字经济作为高质量发展的重要引擎,正在以数字经济和数字治理双轮打造“数字滨江”。在苏州高新区的一家科技公司内,一条实际生产线正在与数字型生产线实施镜像对应。这条生产线有了“数字双胞胎”后,每单产品的生产时间可从原先的20分钟减少到约6分钟。在惠州仲恺高新区的TCL智能终端5G+工业互联网应用示范园区,智能物流车实现了物料的精准配送,专家可以远程对机器进行快速检修,工厂海量的数据可以驱动运营管理和辅助决策……

此外,当技术和产业模式都有了更新,高新区自身的体制机制和运营环境也应随之优化升级。可从以下几个方面著手:一是继续在高新区内深化改革,从制度上打破阻碍,著力解决园内企业主体不足、创新活力不强、国际化发展水平不够等问题,探索新型治理模式。二是建立动态调整和退出机制,形成有进有出、优胜劣汰的竞争机制,促进高新区的健康发展。三是发挥国家高新区的协同带动优势,支持有条件、有特色的省级高新区升级为国家高新区,进一步扩大高新区规模。

总之,在即将步入“十四五”的关键之年,《意见》的出台就国家高新区下一步该做什么、怎么做,给出了明确的指引。新时代、新使命、新征程,三十而立也是三十蓄力,有了国家高新区乘风破浪再出发,中国的科技强国建设未来可期。

(作者系国家部委研究员)

紫荆专稿|转载请注明出处

扫描二维码分享到手机