文|江淑文

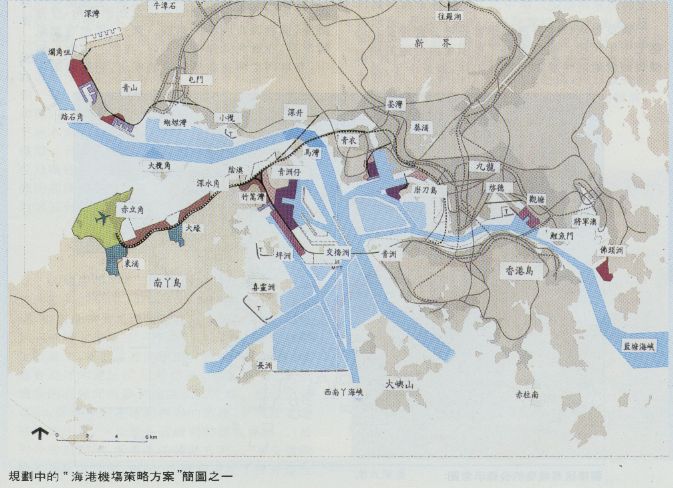

编者按:1989年10月香港政府提出了包括新建机场和港口在内的大规模基础建设计划,据说要投资1,270亿港元。这是一件同全港近六百万居民生活和前途密切相关的大事,也是对香港的繁荣稳定有重大影响的步骤。

据了解,港府在作出这个重大决策前,没有同中国方面磋商。中方在今年较晚时候,才开始收到港府提供的少量资料。香港居民包括许多经济界、学术界的专家、学者,也很不了解这个庞大计划的详情,不少人有许多异议和疑问。

现在,港府高官说,实施这个计划已不能再等,想改变有关决定也已太迟。但是,从发扬民主精神上看,这样的决策应否广泛征求民意?应否虚怀若谷,听取各种不同的意见,然后慎重地作出决定?恐怕答案是肯定的。

本刊记者特地采访了对这个问题有研究的一些专家、学者,或请他们写文章,对这个重大问题各抒己见,集思广益。希望类似的讨论能有助于使这个庞大计划趋于更加合理和完善。

从去年10月港督在施政报告中宣布玫瑰园计划以来,时间已经过去一年,到笔者写作本文时为止,中方仍未正式表态。港府高官一再表示,中方的支持,对于新机场工程是至关重要的。其中的奥妙大家都很清楚,这就是从筹集资金的要求来看,这项跨越九七的大工程,若不能得到中方首肯,投资者是不会轻易下注的。国际财团对新机场至今裹足不前,道理就在这里。

中方的政策取向很清楚

但中方的态度其实已经早有披露,虽未正式表态,其政策的取向是可以看出来的。重要的一点是,中方负责官员在多种场合表示,香港需要建设一个新的机场,以代替将会饱和的启德机场。对建一个新机场的必要性的肯定,是一个很重要的态度。这说明中方考虑香港大型基建问题,同考虑香港的其他问题一样,是实事求是的,始终以香港繁荣稳定的大局为重,以港人的利益为依归。

工程计划必须符合安全和效益原则

另一方面,中方对于港府制订的新机场计划一开始就采取了极为审慎的态度。香港需要一个新机场,但工程的计划必须体现安全和效益的原则。这是问题的症结所在。就是说,新机场工程要保证未来飞机升降的安全和地面交通的安全,要避免造成环境的污染。在财政上要坚持量入为出的原则,并要有适当的投资回报。要有利于促进香港未来整体经济的稳定和发展,要与南中国交通网络的发展相协调等等。强调效益原则是为了保证不给未来特区政府留下财政的包袱,不要增加香港人的纳税负担,不要进一步加剧通货膨胀。香港现在已经连续两年出现经济低增长和物价高涨的所谓“滞胀”局面。所以,中方特别关心新机场的连锁效应是完全合理的。

正是从这样一个审慎的态度出发,中方组成了专家小组正在对港府提供的资料进行深入的研究。同时,中方对于香港专业人士的有关批评意见也是相当重视的。这些意见包括:新机场的规模设计是否合理?选址是否恰当?时间是否需要这样急促?是否可以有一个节约一些的方案?这样一个庞大的基建计划是否会加剧香港今后数年的通货膨胀?从财政上说,港府和香港纳税人是否能够承受得了?在工程的实施方面,是否能真正贯彻商业原则,保证公平竞争?等等。这些意见显然是必须得到尊重的。相信内地专家在研究香港新机场问题时也会一并研究本港专业人士对新机场问题的各种看法。笔者也希望港府能同样以负责的态度认真听取各方面的咨询意见,特别是听取不同的意见,在此基础上,确保新机场工程方案的合理性和可行性。相信只有具备了合理性和可行性的新机场工程方案,才会得到中方的支持。

港府作法令人费解

可是,港府在处理新机场工程问题的作法着实令人费解。这一工程酝酿已久,但在中英《联合声明》签署前,工程突然被宣布终止,束之高阁。而在去年北京发生“六·四”风波之后,工程又突然被提出来,而且密锣紧鼓,声言要在1997年6月前将新机场的第一条跑道建成投入使用。单是新机场工程的这一曲折过程已经使人感到玄机莫测。按常理而言,新机场工程如果完全是从香港稳定繁荣的实际需要出发的,那就不应该因“香港前途未卜”而终止,也不应该在北京风波后匆匆出台。至于1997年6月,这是香港主权移交中国的日子,新机场也不必勉为其难,一定要赶在这一天完工。笔者以为,新机场的需求和工程的进度,有其客观的必要性和可能性,要以科学数据为基础进行设计,断不可把非工程的因素考虑进来,更不应放在首位,搞所谓的“政治挂帅”那一套。

笔者对港府在新机场工程问题上独断专行的做法,一向持批评的态度。香港的新机场建在中国的土地上,并且是一项跨越九七的永久性工程,理应与中方磋商。大家记得去年10月10日港督宣布新机场工程的当天晚间,中央电视台和广东电视台便立即作了详尽的报道。此后没有几天,新华社香港分社即通过正式渠道向港府索取新机场工程的资料。这表明中国对于在它的领土上进行的大型基建工程是十分关心的。但港府在宣布工程计划前纹丝不漏,使中方毫不知情。而在中方索取新机场资料表示要进行研究之后,在将近半年的时间内,中方只得到了几页纸。在这期间,港府一面要求中方表态,一面又不愿提供必需的资料。直到今年4月底才把部分英文资料送交中方。由于仍缺少整体财务预算报告,使中方难以做出回应。可是港府一方面要求中方支持,一方面又声称:不论中方是否支持,新机场工程都要继续推进。这样一些做法是否合适,读者自会做出判断。在我看来,港府要求中方对新机场工程给予理解和支持,如果是真心诚意的,那就必须从香港业已进入过渡期的现实出发,回到中英合作的轨道上来,通过及时和切实的磋商解决问题,在重大问题上不可再演“独角戏”。

不可漠视港人意见

港府在大型基建问题上也漠视了港人的意见。它没有遵循国际惯例和香港过往的做法,在像“玫瑰园”这样大的计划方面公开咨询港人。本来,新机场这样的子孙工程,开支又极其巨大,港人表示深切关注是完全可以理解的。更何况本港人才济济,卓有识见的行家为数甚多。在工程的设计方面吸收他们提供的咨询意见,有助于使工程更具合理性和可行性。在工程实施过程中接受他们的咨询和监察,对贯彻商业原则,实现公平竞争也很必要。但港府在新机场工程问题上透明度很差,一味依赖西方顾问公司。在本港专业人士提出公开批评以后,人们听到了不少关于新机场选址已是“最佳选择”,新机场计划已经定案、不可大改,“意见提得太迟,来不及改”一类宣传,而对于这些建议本身却未见认真对待。当然,本港的专家学者的意见,也都只是一家之言,未必百分百地准确,但只有多方听取,方可做到择善而从。一听到不同意见就赶忙启动高压水喉,打下去也,这难道是当今香港仍然可以行得通的作风?

关键在于增强“过渡意识”

总之,加强中港沟通以及听取本港人士的意见,对保证新机场计划的合理性和可行性以及工程的正确实施,都是非常必要的。中方已经为此组成了专家小组,港府如能有专家参与一起研究,进行沟通和交流,对取得中方的支持肯定是有益的。要做到这些,关键是港府要对香港已经处于过渡期这一事实有明确的理解。香港自今年4月《基本法》公布以来,已进入过渡期的新阶段。从中英《联合声明》生效至1997年6月30日之前的过渡期内,香港由英方负责行政管理,这期间,中方对于英方的行政管理一直是尊重和合作的。过去如此,今后亦然。随着时间的推移,跨越九七而需要中英双方磋商的事项也就愈多。因此,增强为政者的“过渡意识”,加强中英之间的磋商和创造条件让港人实际参与本港跨越九七的重大事务,也就显得愈加重要。这就是新机场问题提供给我们的一个重要的启示。

【延伸阅读】关于大型基础建设计划的讨论

https://res.youuu.com/zjres/2024/6/17/muVasBGCQYW3NHOBKNlu9c0DhONAVgfMDhC.png

扫描二维码分享到手机